Ирина Лукьянова - Чуковский

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Чуковский"

Описание и краткое содержание "Чуковский" читать бесплатно онлайн.

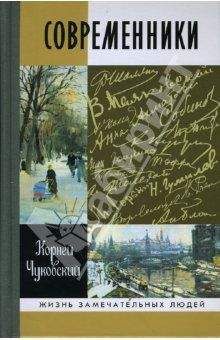

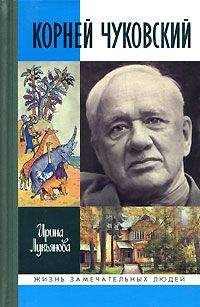

Корней Иванович Чуковский (1882–1969) – не только автор всем известных детских стихов и сказок, но и выдающийся литературовед, критик, переводчик, активный участник и организатор литературной жизни России на протяжении семи десятилетий. Несмотря на обилие посвященных ему книг и публикаций, его многогранная натура во многом остается загадкой для исследователей. Писатель и журналист Ирина Лукьянова на основе множества источников создала новую, непревзойденную по полноте биографию писателя, вписав его жизнь в широкую панораму российской истории и литературы XX века. В изложении автора Чуковский предстает не только деятелем ушедшей эпохи, но и нашим собеседником, отвечающим на актуальные вопросы современности.

Его постоянно упрекали в субъективности, поверхностности, импрессионизме (тогда еще этим словом можно было пользоваться как ругательным), отсутствии четкой позиции, нежелании искать закономерности. В декабре 1907 года Блок в статье «О современной критике» тоже заговорил о критике старой («предвзятой») и новой («беспочвенной»), безоговорочно причисляя Корнея Ивановича к «беспочвенной» и ставя ему в вину те самые грехи, в которых Чуковский упрекал коллег – короткомыслие и мозаичность: «Вот у Чуковского есть тенденция – ухватиться за „бланк“ или за какую-нибудь одну мысль. Для него это хвост, за который он вытащит всех писателей, потом бросит этот хвост и ухватится за другой… Мне кажется, у самого г. Чуковского нет одной „длинной фанатической мысли“, и поэтому он всех тянет за разные хвосты и совсем не хочет постараться объединить литературные явления, так или иначе найти двигательный нерв современной литературы». Зинаида Гиппиус тремя годами позже писала: «Он в светлые минуты видит свой нигилизм, понимает его последствия, он горько тоскует о „точке зрения“». Коллеги видели в нем разве что стремление низвергать авторитеты, оригинальничать во что бы то ни стало, припечатывать хлестким словцом ради дешевой славы – таких примеров можно было бы набрать не одну страницу. Конечно, современники могли судить о Чуковском-критике только по разрозненным работам, тогда как в нашем распоряжении относительно полный корпус текстов (хотя и не переизданный полностью), – и все-таки не оставляет впечатление, что тогда его не хотели и не могли понять ни «старые», ни «новые». Одни искали, достаточно ли у него бытие определяет сознание, другие обижались за Андреева, Ремизова, Бальмонта: недооценил, обозвал, ему лишь бы гадость сказать, лишь бы пустым парадоксом блеснуть… Странно даже, что почти никто не попытался понять и оценить не такую уж сложную мысль Чуковского – он словно кричал в пустоту.

Цену этим упрекам сейчас каждый может определить самостоятельно. Но ведь и сам Чуковский часто задумывался о том же, тоскуя о позитивной программе, направлении, о чем-нибудь, помимо всепоглощающего плюрализма, при котором и это хорошо, и то хорошо, и поэты одновременно славят Бога и дьявола.

Немногочисленные исследователи советского времени предъявляли ему те же претензии, что и «старая» критика, – в конце концов, именно она в этот период задавала тон. На «нечеткость идейной позиции» и «приверженность абстрактным общечеловеческим идеалам» дореволюционной критики Чуковского указывал даже Мирон Петровский, лично знавший и горячо любивший Корнея Ивановича. Понятно, что в 1966 году, когда вышла «Книга о Корнее Чуковском», высказать альтернативную точку зрения было невозможно, а вообще умолчать о критической деятельности Чуковского – неприлично; остается только радоваться, что времена на дворе стоят иные. С несправедливыми упреками вековой давности пора покончить: если современники не смогли разглядеть, какими критериями руководствуется Чуковский и не увидели за его блестящими (общее место) парадоксальными (еще одно общее место) эскападами – напряженной работы мысли, если сочли его блестящей пустышкой, если твердолобые марксисты подходили к нему со своей меркой и не нашли что мерить, – это не значит, что мы должны повторять те же банальности и ошибки.

Как ни жаловался Чуковский, что ему не хватает таланта, способностей, образования и «длинной фанатической мысли», – все это у него было. Он постоянно искал для себя большой серьезной работы, скучал по умному фундаментальному труду, которому мог бы посвятить себя, не размениваясь на эффектные газетные заметки. Даже в 1907 году он еще продолжал вынашивать свою книгу о самоцели. «Напишу ли я ее – эту единственную книгу моей жизни? Я задумал ее в 17 лет, и мне казалось, что, чуть я ее напишу, – и Дарвин, и Маркс, и Шопенгауэр – все будут опровергнуты. Теперь я не верю в свою способность даже Чулкова опровергнуть и только притворяюсь, что высказываю мнение, а какие у меня мнения?» – записывал он в это время в дневнике.

А мнения у него тоже были, и небезынтересные. Из статей-однодневок вырастал тот самый труд, о котором он мечтал, – возможно, гораздо более важный и нужный, чем философский трактат, который он так и не написал. Когда разрозненные статьи собрались под одной обложкой, оказалось, что все они объединены и общей мыслью, и оригинальным методом, и актуальностью темы. К тому же всякий раз, работая над сборником, Чуковский убирал повторы, прояснял мысль, переставлял из статьи в статью целые фрагменты, сшивая статьи в единое полотно, придавая циклу логическую стройность.

Рассматривая работы критика в совокупности, остается только удивляться тому, что самоучка, не имевший никакого последовательного, фундаментального образования, смог создать вполне работоспособную систему критической оценки литературных явлений, под которые легко и непротиворечиво подводится филологический (психологический, социологический, какой хотите) базис.

Слово и душа

Стихийный филолог (а не прирожденный философ, как он полагал), Чуковский основывался на предпосылках, которые вряд ли мог и хотел тогда прописывать подробно. Однако его критическая мысль развивалась в полном согласии с филологической мыслью того времени. Судя по отклику на работу Ивана Бодуэна де Куртенэ над словарем Даля, по ссылкам на работы Александра Веселовского и ряда иностранных исследователей, – Чуковский следил за развитием филологии. А при своей читательской всеядности – наверняка читал и фундаментальные филологические труды, причем скорее всего взялся за них осенью 1906 года – в рамках ликвидации собственной безграмотности.

Если предположить, что с ними Чуковский знаком не был, – тогда поистине удивительно, как ему удалось интуитивно постичь то, к чему совсем недавно пришла академическая наука. До сих пор язык изучали с точки зрения логической или грамматической, затем явилось представление о нем как явлении психофизиологическом. А на рубеже веков появилось представление о языке как о явлении одновременно психологическом и социальном. В этом направлении работал тот же Бодуэн де Куртенэ, которого Чуковский, кстати, весьма ядовито критиковал (но не за то, что ставили ему в вину современники – попытку осовременить словарь Даля, а наоборот – за то, что в новую редакцию словаря не вошло огромное количество новых слов, важных для понимания эпохи). Этот лингвист подчеркивал тесную связь языка с индивидуальной психологией; он обращал внимание на то, что язык «принадлежит всецело к области явлений социально-психических», что он «существует только в индивидуальных мозгах, только в душах, только в психике индивидов или особей, составлявших данное языковое общество», что «каждому человеку свойственна речь особая, речь индивидуальная, как со стороны „внешней“, звуковой, так и со стороны „внутренней“, идейной… свойствен особый способ выражаться, особый слог (стиль) как в устной речи, так и на письме». Собственно, эта простая на сегодняшний взгляд мысль и оказалась так созвучна идеям молодого критика: «особый способ выражаться» – это источник информации о личности, единственной и неповторимой. Соответственно, язык и литература – источник информации о «данном языковом обществе».

Человеческая душа и то, как она выражает себя в речи, в языке, в литературе, – это и была главная тема Чуковского на всю жизнь, поэтому он никогда не занимался строго литературной критикой, литературоведением, языкознанием, а всегда придумывал новые жанры – критические рассказы, литературные портреты, популярное языковедение – все для того, чтобы говорить о живых людях и обществе, в котором он живет. «Я – о душах, которые в языке раскрываются, только о них и пишу», – замечал он. И если не мог прямо сказать: ваше общество чудовищно, – говорил, что чудовищен способ выражаться, принятый в этом обществе.

Впоследствии он снова и снова переформулировал мысль «язык писателя – зеркало его души», втолковывая ее непонятливому читателю… но никак… Наконец, осердясь, заявлял задиристо: «Снобизм, пшютизм, как и все остальное, имеет право раскрыться в искусстве, и от художника нам нужно одно: пусть он полнее, пышнее, рельефнее выявит перед нами свою душу, не все ли равно какую».

Полнота раскрытия человеческой души (нет, не все равно, какой, – достаточно вспомнить рассеянные по дневникам, письмам, критике и публицистике разных лет горестные возгласы о ничтожных, бедных, скудных, обокраденных душах) была для Чуковского куда важнее всякой идеологии. Мирон Петровский писал: «Отсутствие твердых критериев не субъективного, а объективного характера нередко играло злую шутку с Чуковским: там, где, по всем признакам, от критика следовало бы ожидать отрицательных оценок, он, вместо того чтобы проклинать произведение, идейно ему враждебное, хотя и талантливое, попадал под обаяние таланта—и благословлял восторженно и безоговорочно». Но ведь «идейно враждебными» Чуковскому были как раз попытки оценивать творчество с точки зрения идеологии, как раз здесь-то и «следовало бы ожидать отрицательных оценок» такого подхода к литературному произведению. «Надо оценивать идеологии не по художественному что, а по художественному как, памятуя, что эстетика единственный надежный критерий общественной ценности поэтических произведений», – говорит он в книге «От Чехова до наших дней». Естественно, что «обаяние таланта» и было его главным мерилом даже, как мы помним, в оценке погоды: талантливый день, бездарный дождь…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Чуковский"

Книги похожие на "Чуковский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Ирина Лукьянова - Чуковский"

Отзывы читателей о книге "Чуковский", комментарии и мнения людей о произведении.