Ирина Лукьянова - Чуковский

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Чуковский"

Описание и краткое содержание "Чуковский" читать бесплатно онлайн.

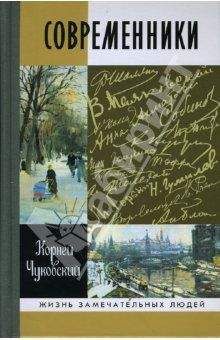

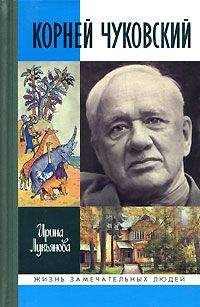

Корней Иванович Чуковский (1882–1969) – не только автор всем известных детских стихов и сказок, но и выдающийся литературовед, критик, переводчик, активный участник и организатор литературной жизни России на протяжении семи десятилетий. Несмотря на обилие посвященных ему книг и публикаций, его многогранная натура во многом остается загадкой для исследователей. Писатель и журналист Ирина Лукьянова на основе множества источников создала новую, непревзойденную по полноте биографию писателя, вписав его жизнь в широкую панораму российской истории и литературы XX века. В изложении автора Чуковский предстает не только деятелем ушедшей эпохи, но и нашим собеседником, отвечающим на актуальные вопросы современности.

А остальных стихов – нет. Есть запятые, есть «несомненный восклицательный знак», а стихов нет. То, что есть, – «скорее рукоблудие, чем поэзия». Целое поколение читателей еще многие годы спустя со смехом вспоминало язвительное восклицание: «Бедная бумага Лолан!»

Стихи поэта Ленского Чуковский переписал задом наперед, от конца к началу, демонстрируя их аморфность:

Белые лилии, низко склоненные…

Речи и ласки, весной опьяненные…

Кажется, крылья над ней серебристые,

Стройное тело и взоры лучистые…

… и так переписано 16 строк, и то еще не конец… Получилось эффектно.

Ардова он просто прихлопнул, как муху, на четвертой строке: «О г. Ардове мы будем говорить восторженно. Он упивается такими словами, как „мираж“, „кортеж“, „чертог“, „аккорд“, „фимиам“, „лазурная пучина“, „волшебный храм цветов“, и мы рады приветствовать в его лице даровитого поэта полковых писарей».

Надо сказать, что Ардов (Владимир Тардов) в долгу не остался. «Третий сорт» впервые вышел в январском номере «Весов» за 1908 год. А 28 февраля Ардов напечатал в газете «Раннее утро» безобразный даже на сегодняшний взгляд фельетон «„Румынская“ критика». «В этом памфлете-фельетоне, изобличая нравы современной литературной критики, Ардов в карикатурном виде представляет К. Чуковского и Нину Петровскую (обыгрывается заглавие ее книги рассказов „Sanctus amor“), а также, по всей видимости, и Брюсова (в образе „купца-благодетеля“)», – рассказывают Александр Лавров и Николай Богомолов в комментариях к переписке Брюсова и Петровской.

Петровская изображена разомлевшей барынькой. Чуковский – подхалимом, если не лакеем, который по велению купца («Эй, Чуковский! Поди, поцелуй ей мордализацию!») – «бежит, извивается, шебаршит, тараторит…».

«– Ах, махайте на меня, махайте! Дайте мне атмосферы! – томничает новообретенная знаменитость.

– Ах, махайте на нее! – поддакивает критик. – Дайте ей атмосферы! Видите, она задыхается среди современной узости, пошлости, надутости, одутловатости…»

Выступление Ардова было продиктовано, казалось бы, добрыми побуждениями – заботой о русской словесности. «Да, я был груб, но был груб потому, что бывают минуты, когда возмущение столь сильно, что чувство меры теряется и не замечает грубости», – оправдывался потом он в письме Брюсову. Оправдываться же пришлось потому, что восемнадцать писателей (в их числе – Брюсов, Белый, Бунин, Ауслендер, Зайцев и др.) в ответ на публикацию в «Раннем утре» выступили в газете «Руль» с письмом, где заявляли, что фельетон, содержащий «в высшей степени цинические и непристойные суждения о двух писателях, ставит его автора за порогом литературы». К ним присоединилась редакция «Руля». Ардова осудили.

Но вернемся к Чуковскому. Он фактически стал первым формалистом среди критиков. Он первым обратил внимание на то, чем постоянно пренебрегали его коллеги: формальным анализом. И пошел значительно дальше тех, кто этим анализом не пренебрегал, а, скорее, злоупотреблял. Горькому он писал в 1920 году: «Наши милые „русские мальчики“, вроде Шкловского, стоят за формальный метод, требуют, чтобы к литературному творчеству применяли меру, число и вес, но они на этом останавливаются; я же думаю, что нужно идти дальше, нужно на основании формальных подходов к матерьялу конструировать то, что прежде называлось душою поэта».

«Критика должна быть универсальной, научные выкладки должны претворяться в эмоции, – убеждал Чуковский Горького. – Ее анализ должен завершаться синтезом, и покуда критик анализирует, он ученый, но, когда он переходит к синтезу, он художник, ибо из мелких и случайно подмеченных черт творит художественный образ человека. Критика должна быть и научной, и эстетической, и философской, и публицистической». Кстати, многие работы Корнея Ивановича построены как гегелевские триады: тезис – антитезис – синтез. Современников это выводило из себя: полстатьи доказывает одну мысль, затем бросает ее на полдороге и начинает доказывать обратное, злились они. «Г. Чуковский в первой части своего очерка доказывает, что у Андреева нет ничего заветного, во второй – что у него есть заветное (абсолютная человеческая личность). Это есть противоречие в существе, и объясняется оно тем, что сущность Андреевского творчества, то заветное, что есть у Андреева, г. Чуковский оказался не в силах уловить», – негодовал Гершензон в 1908 году, прочитав книгу «Леонид Андреев большой и маленький». А ведь подобное построение, даже если оставить в покое Гегеля, шло на пользу статье уже потому, что сразу создавало интригу: читателю сразу хочется узнать, почему такое странное противоречие раздирает душу писателя. А кроме того, этот принцип особенно удобен для выполнения задачи, которую критик ставит себе: показать двойственность, сложность большой человеческой души.

Эстетический идеал Чуковского – это гармония между душой и творчеством, формой и содержанием, исповедуемыми принципами и их воплощением на бумаге, сознанием и подсознанием. Но, как любой идеал, это только конечная цель бесконечного движения. Даже гениальный Толстой, даже Чехов не достигли его вполне, хотя они-то как раз ближе всего к идеалу критика. Человек мал и грешен, человек пребывает в сомнениях и борениях, он далек от совершенства. И этим он особенно дорог Чуковскому. Несовершенство, текучесть, изменчивость человеческой натуры, дисгармония и разлад в душе художника становятся объектами его пристального и сочувственного внимания. В 1900-х годах Чуковский не ставил еще цели создавать законченные портреты писателей – в основном он говорил о том неожиданном, непривычном, незамеченном, что ему удавалось обнаружить в каждом из них. В конце 1910-х – начале 1920-х годов он взялся именно за литературные портреты и выказал незаурядное мастерство и психологизм, о чем мы поговорим позже. В это время он и сформулировал окончательно суть своего критического метода.

При всем этом Чуковский не признавал никаких разговоров о политической платформе, группировках и литературных направлениях: «Лучше таланты и умы без программы, чем программа без умов и талантов». В России времен реакции эту позицию еще терпели, хотя и поругивали – Чуковскому досталось даже от Ленина, заметившего мимоходом в «Наших упразднителях», что критик «лягал марксизм», а Троцкий посвятил нашему герою длиннейшую громокипящую главу в своем труде «Проблемы культуры» (1914). А вот после революции терпеть такие взгляды уже никто не собирался, и о своем критическом призвании Чуковскому пришлось навсегда забыть.

Румяная фефела

Одной из примет послереволюционной России стало бурное раскрепощение плоти: «„Проклятые“ вопросы, как дым от папиросы, / Рассеялись во мгле, / Пришла Проблема пола, румяная фефела, / И ржет навеселе». Саша Черный, естественно.

Не успели остыть угли социальной революции, как вспыхнула революция сексуальная. Ее даже можно датировать и записать в учебники обществоведения: первая русская сексуальная революция 1907–1908 годов. Не в том, пожалуй, дело, что общество хотело свободы; скорее оно просто устало от постоянно навязываемых ему канонов сурового подвига, самопожертвования, альтруистической любви. Канонов, в которых оно разочаровалось, постулатов, в которые оно больше не верило, идей, которые успели надоесть, – так к позднему застою в Советском Союзе устали от строительства коммунизма. И точно так же еще до свободы экономической и законодательной в стране восторжествовала свобода сексуальная. В 1908 году Чуковский писал в «Идейной порнографии»: «Это было душевное ощущение интеллигентской России, которая вся, всеми своими книжками, брошюрами, всеми словами и всеми действиями вдруг заявила:

– Долой, долой кожаный мешок «направленства»! Не хочу сидеть в кожаном мешке, хочу погулять на свободе.

И бросилась вон из мешка».

И тогда же Чуковский предупреждал, и только сейчас мы понимаем, насколько важно было услышать это его предупреждение: «Свобода, конечно, хорошая вещь, но выдержим ли мы эту свободу? Достаточно ли мы сильны для этой свободы – чтобы на свой собственный страх жить вне всяких партийных рамок, ходить без направлений, творить без программы?»

Оказалось, сильны были недостаточно. Интеллигенция предалась апатии; разочаровавшись в идеалах, – заговорила о красоте порока; разочаровавшись в религии, – увлеклась культами, жертвенниками, треножниками, радениями и каждениями. Занялась мистериями, зашепталась об оргиях, началось обжорство, распутство, швыряние денег, мистические искания. Девушки задались вопросом, с какой стати им блюсти себя. Писатели, кажется, тоже. Все взялись раскрепощать плоть: Кузмин писал о гомосексуализме, Сергеев-Ценский – о некрофилии, Арцыбашев – о свободной любви, Зиновьева-Аннибал – о любви лесбийской.

Вот, к примеру, недавно было опубликован сборник дамской эротической прозы конца 1900-х «В поисках ощущений»: «Тридцать три урода» Зиновьевой-Аннибал, непостижимо дурновкусная «Вакханка» бессмертной Чарской и некто Альга с повестью, давшей имя сборнику. Первые два имени широко известны, Альгу ни история русской литературы, ни критика не помнят, Чуковский тоже такой не замечал; между тем ее банальная, вялая, «травянистая» проза словно нарочно сконструирована по шаблону, многократно им описанному в статьях; шаблону, которым пользовались и Каменский, и Арцыбашев, и прочие мелкие герои фронта эротической прозы, имя же им легион. Всех нынче издают со сладострастным удовольствием, полуприличными картинками на обложке и без какого-либо историко-литературоведческого комментария.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Чуковский"

Книги похожие на "Чуковский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Ирина Лукьянова - Чуковский"

Отзывы читателей о книге "Чуковский", комментарии и мнения людей о произведении.