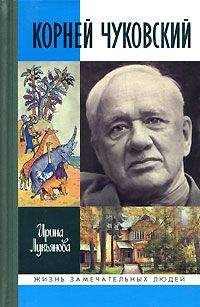

Ирина Лукьянова - Чуковский

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Чуковский"

Описание и краткое содержание "Чуковский" читать бесплатно онлайн.

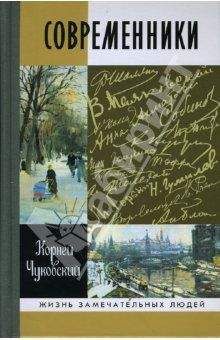

Корней Иванович Чуковский (1882–1969) – не только автор всем известных детских стихов и сказок, но и выдающийся литературовед, критик, переводчик, активный участник и организатор литературной жизни России на протяжении семи десятилетий. Несмотря на обилие посвященных ему книг и публикаций, его многогранная натура во многом остается загадкой для исследователей. Писатель и журналист Ирина Лукьянова на основе множества источников создала новую, непревзойденную по полноте биографию писателя, вписав его жизнь в широкую панораму российской истории и литературы XX века. В изложении автора Чуковский предстает не только деятелем ушедшей эпохи, но и нашим собеседником, отвечающим на актуальные вопросы современности.

Мысль об эстетическом критерии как единственном возможном встречается в разных вариациях едва ли не в каждом его критическом выступлении. В начале работы в газете «Речь» он подробно изложил свою позицию в статье «Чехов и пролетарствующее мещанство». Чуковский говорит в ней о том, что форма – это именно та сторона художественного творчества, которая поддается «научному учету», что «только в форме может стихийно и непроизвольно отразиться создавший ее класс». Приводит в пример прозаика Анатолия Каменского: вроде бы он бунтует против буржуазии, эпатирует ее (одна героиня у него шокирует мещан, являясь к гостям нагой, в золотых туфельках), но сделано это так ремесленно, так мещански, с таким откровенным желанием понравиться публике, что критик замечает: «Эпатировать буржуазию стало у нас самым буржуазным занятием». А вот другой пример: «Недавно также пришлось нам отметить революционное содержание стихотворений г. Скитальца при вялости, равнодушии, бесцветности его формы. Содержание говорит: революционер; форма говорит: обыватель. Кому верить? Конечно, форме. Ибо если человек твердит самые пламенные молитвы, но твердит их зевая, то не по словам этой молитвы должны мы судить о его молитвенном настроении, а именно по этой зевоте». Точно так же достается от Чуковского Горькому, воспевающему безумство храбрых «размеренно и методически».

Дисгармония формы и содержания – самый интересный вопрос для молодого критика. Что писатель думает на самом деле, что прячет от себя и других? В чем его пунктик помешательства, его тайна? Каждая статья становится расследованием и заканчивается срыванием масок, извлечением из писательских шкафов таких скелетов, о которых они и сами не подозревали. Валерия Брюсова, например, Чуковский подверг совсем неожиданному анализу: проанализировал строй предложения и выяснил, что в стихах явно преобладают определения, прилагательные. Другой бы пожал плечами, увидев такой курьез, и остановился; Чуковский идет дальше, вытаскивая за эту тонкую ниточку серьезное противоречие: «С виду как будто гимн, восторг, упоение, ода, а на самом деле – перечисление свойств, качеств, определений, взвешенных и строго обдуманных. С виду глаголы, а на самом деле прилагательные. И такого рода стихи обнаруживают ум созерцательный, пассивный, всматривающийся в сущность вещей, но не знающий их в действии, способный создать целый ряд великолепных определений – но не знающий сказуемого, того сказуемого, которое придало бы всем этим предметам, с такими прекрасными свойствами, прекрасное движение и прекрасную жизнь». «Отсутствие сказуемого – не грамматическая трагедия, а душевная», – резюмирует Чуковский: для него это говорило о неспособности Брюсова быть не искусным мастером, а настоящим вдохновенным творцом. Здесь он попал в точку, эта трагедия и впрямь была совсем не синтаксического свойства, и задетый за живое Брюсов, укрывшись за псевдонимом «Аврелий» и воздавая в рецензии хвалу критику, отмечал: «Я думаю, что Валерий Брюсов, прочтя статью о себе в книге г. Чуковского, несколько дней не мог отделаться от навязчивой мысли: а что, если я в самом деле – поэт прилагательных».

«Литературный стиль, художественный стиль… является единственным правдивым мерилом всякого художественного творения, – писал Чуковский в 1909 году в очередной статье про Арцыбашева, снова и снова объясняя себя. – Оценивать художника по содержанию его творений, по их сюжету нельзя: ибо самый неблагородный художник может сочинить самый благородный сюжет. А стиль – всегда выдает художника с головой».

Стиль как его понимает Чуковский, – уникальная для каждого писателя система отбора выразительных средств из всего того богатства, которым располагает язык. Стиль – это его неосознаваемый, подсознательный выбор, часто даже противоречащий его сознательным установкам. В часто цитируемом письме Горькому в 1920 году Чуковский сформулировал свою уже откристаллизовавшуюся, неоднократно проговоренную позицию так: «Я затеял характеризовать писателя не его мнениями и убеждениями, которые могут меняться, а его органическими, инстинктивными, бессознательными навыками творчества, коих часто не замечает он сам. Я изучаю излюбленные приемы писателя, пристрастие его к тем или иным эпитетам, тропам, фигурам, ритмам, словам, и на основании этого чисто-формального, технического, научного разбора делаю психологические выводы, воссоздаю духовную личность писателя».

«Подсознательное», «бессознательное» и прочий филологический фрейдизм появились в текстах Чуковского уже после революции, однако и за десять лет до нее он руководствовался принципом, который в 1924 году в книге «Две души Максима Горького» сформулировал так: «Изучая писателя, я всегда ставил себе задачей подметить те стороны его дарования, которых он сам не замечает в себе, ибо только инстинктивное и подсознательное является подлинной основой таланта. Критик лишь тогда имеет право верить девизам, которые провозглашает художник, когда девизы эти гармонируют с бессознательными методами его творчества, с его стилем, ритмами и проч.».

К выводам об интуитивном и подсознательном Чуковского подводит строгий формальный анализ. Правда, всякий раз разный: каждое произведение диктует ему собственный подход. У Леонида Андреева он может пересчитать всякие «кажется», «вроде» и «как если бы» – «недоверчивые, приблизительные слова», и сделать вывод о том, что писатель «мало считается с реальностью жизни и горячо привержен к «кажется»». У Бальмонта в переводах Шелли – выписать все отсебятины, проанализировать их и отождествить с хлестаковскими «лилейными шейками» все эти лучистые сны, роскошные неги и живые сочетания созвучий, которыми переводчик заменил стоявшие в оригинале «сон» и «звук». И тут уже Чуковский негодует: «До чистоты ли мыслей, когда все ясные слова превращены в сплошную „сень струй“, когда каждая шейка фатально делается лилейной»…

По статьям видно: наверняка он читал с карандашом в руках. Читал и подчеркивал излюбленное, повторяющееся: ошибки, шаблоны, любимые созвучия, сравнения. У Горького он считает уже не ляпы, вводные слова или прилагательные, а количество повторений одного сюжетного стереотипа – и насчитывает девять вариаций конфликта Ужа и Сокола: Гаврила и Челкаш, Яков и Мальва… Чуковский выписывает их столбиком и сообщает: «Вот эти имена, – которые слева, те Ужи, а которые справа – Соколы. Будто жизнь – это большая приходно-расходная книга, где слева дебет, а справа кредит». «Рассказывать Горький ужасно не любит, всегда что-нибудь доказывает».

Надо сказать, правда, что далеко не всегда этот метод работал успешно: чем лучше, чем многообразнее писатель, тем меньше о нем говорят (и уж конечно, его не исчерпывают) свойственные ему повторы и проговорки. Отсюда и претензии критики, писателей, литературоведов: подносит увеличительное стекло к бородавке и уверяет, что это портрет, переворачивает стул и демонстрирует дно – а кому это интересно?

Станислав Рассадин писал о Чуковском-критике: «Конечно, фельетонный принцип, сформулированный в книге „От Чехова до наших дней“: „Каждый писатель для меня вроде как бы сумасшедший“, – мало способствовал тому, чтобы постичь сложную суть Чехова или Блока. Остроумие, с которым у них отыскивался „особый пункт помешательства“, могло создать разве что эффектную схему писателя а-ля Чехов или а-ля Блок. Перечитывать эти статьи интересно и сегодня, они – проявление личности, а не отметки педанта на полях литературы, однако истинное содержание большого искусства протекало сквозь цепкие пальцы фельетониста. Но статьи о втором и третьем сорте были на редкость точными».

В статье «Третий сорт», имевшей довольно-таки артиллерийский эффект, Чуковский проявил чудеса изобретательности и виртуозности в разделывании писателей под орех. Должно быть, не одному начинающему графоману эта статья временно или насовсем отбила охоту писать. Первым досталось Георгию Чулкову: критик воспроизвел как верлибр титульный лист его сборника, утверждая, что это единственные стихи на всю книгу:

Книга «Весною на Север»

Отпечатана в типографии «Сириус»

В октябре 1907 года!..

Обложка работы М. В. Добужинского…

Из общего числа экземпляров сто нумерованных

На бумаге Лолан!

На бумаге Лолан!!

А остальных стихов – нет. Есть запятые, есть «несомненный восклицательный знак», а стихов нет. То, что есть, – «скорее рукоблудие, чем поэзия». Целое поколение читателей еще многие годы спустя со смехом вспоминало язвительное восклицание: «Бедная бумага Лолан!»

Стихи поэта Ленского Чуковский переписал задом наперед, от конца к началу, демонстрируя их аморфность:

Белые лилии, низко склоненные…

Речи и ласки, весной опьяненные…

Кажется, крылья над ней серебристые,

Стройное тело и взоры лучистые…

… и так переписано 16 строк, и то еще не конец… Получилось эффектно.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Чуковский"

Книги похожие на "Чуковский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Ирина Лукьянова - Чуковский"

Отзывы читателей о книге "Чуковский", комментарии и мнения людей о произведении.