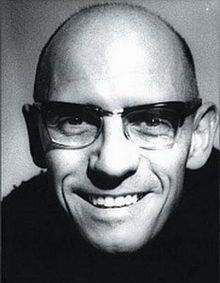

Мишель Фуко - История безумия в Классическую эпоху

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "История безумия в Классическую эпоху"

Описание и краткое содержание "История безумия в Классическую эпоху" читать бесплатно онлайн.

Книга известного французского философа Мишеля Фуко (1926–1984) посвящена восприятию феномена безумия в европейской культуре XVII–XIX вв. Анализируя различные формы опыта безумия — институт изоляции умалишенных, юридические акты и медицинские трактаты, литературные образы и народные суеверия, — автор рассматривает формирование современных понятий `сумасшествие` и `душевная болезнь`, выделяющихся из характерного для классической эпохи общего представления о `неразумии` как нарушении социально — этических норм. В книге по — новому, освещены истоки психологического опыта безумия в XX в.: позитивизм XIX в., психоанализ Фрейда, философия Ницше и т. д. Дополнительный интерес представляет привлеченный Фуко обширный материал искусства и литературы (от Эразма Роттердамского и Себастьяна Бранта до маркиза де Сад, от Босха до Ван Гога).

Однако вновь обретенное внутреннее единство неразумия не только имеет решающее значение для поступательного развития познания; оно существенно еще и постольку, поскольку благодаря ему складывается образ некоего “существования в неразумии”, коррелятом которого в карательном аспекте служило то, что мы могли бы назвать “исправительным существованием”. Практика изоляции и существование человека, подлежащего изоляции, неразделимы. Они предполагают друг друга, испытывают нечто вроде взаимного гипнотического притяжения, которое и вызывает реакцию, характерную для исправительного существования: иными словами, определенный стиль жизни, который свойствен человеку еще до его изоляции, в конце концов и делает изоляцию необходимой. Это не существование преступника или больного в чистом виде; однако, подобно тому как современный человек при известных обстоятельствах порой ищет спасения в преступной деятельности или находит прибежище в неврозе, так и это существование в неразумии, санкционированное изоляцией, вероятно, имело для человека эпохи классицизма неодолимую притягательность; и, скорее всего, именно оно смутно угадывается в, так сказать, общем выражении лица, непременно отличающем всех обитателей изоляторов, всех, кого подвергли заключению “за расстройство их нравов и рассудка”, согласно загадочно-путанной формулировке, встречающейся в источниках. Наше позитивное знание делает нас беспомощными, неспособными определить, кто же эти люди — жертвы или больные, преступники или безумцы: все они причастны одной и той же форме существования, которая может повлечь за собой, по воле случая, и болезнь, и преступление, но которая изначально не принадлежала ни к одной из этих сфер. Именно к такой форме существования равно причастны и либертины, и развратники, и расточители, и богохульники, и безумцы; каждый из них отличался от других лишь своим, только ему присущим способом оформлять общий для всех опыт: опыт, состоящий в переживании неразумия62. Мы, в наше время, начинаем отдавать себе отчет в том, что безумие, невроз, преступление, социальная неадаптированность в разных своих проявлениях скрывают за собой своего рода общий опыт — опыт отчаяния. Возможно, что и классический мир в созданной им системе зла обладал неким всеобъемлющим опытом неразумия. И если это так, то именно этот опыт очерчивает границы безумия на протяжении тех полутора веков, что пролегли между Великим Заточением и “освобождением”, принесенным Пинелем и Тьюком.

Во всяком случае, именно это освобождение знаменует собой момент, когда европеец перестает чувствовать и понимать, что такое неразумие, — равно как и начало эпохи, когда законы изоляции утрачивают свою былую очевидность. Символом этого переломного момента стала странная встреча двух человек: один из них был единственным, кто сформулировал теорию способов существования в неразумии, другой одним из первых поставил своей задачей создать позитивную науку, изучающую безумие, иными словами, заставляющую умолкнуть речи неразумия и прислушивающуюся отныне лишь к голосам медицинской патологии, голосам безумия. Люди эти сталкиваются в самом начале XIX в.: Руайе-Коллар намеревается изгнать Сада из Шарантона, который он хочет превратить в госпиталь. Филантроп безумия, он жаждет оградить его от присутствия неразумия, ибо прекрасно отдает себе отчет в том, что этой форме существования, для которой в XVIII в. нормой была изоляция, уже нет места в психиатрической лечебнице XIX в.; он требует перевести Сада в тюрьму. “Обитает в Шарантоне, — пишет он Фуше 1 августа 1808 г., - один человек, каковому дерзостная безнравственность его доставила премного славы и чье пребывание в оной лечебнице сопряжено с серьезнейшими неудобствами. Я говорю об авторе гнусного романа “Жюстина”. Человек сей — не сумасшедший. Бред его есть единственно бред порока, и сей разряд порока подлежит исправленик” отнюдь не в больнице, назначение которой — врачевать сумасшедших. Лицо, подобным пороком отмеченное, должно пребывать в самом суровом тюремном заключении”. Для Руайе-Коллара исправительное существование уже непонятно; он ищет в нем смысл применительно к болезни — и не находит; он переносит его в сферу зла в чистом виде, зла, не имеющего иной причины, кроме собственного неразумия: “бред порока”. В тот день, когда было написано письмо к Фуше, неразумие классической эпохи закрылось для нас, унеся с собой свою загадку; его странная, столь многоликая цельность была утрачена навсегда.

Глава четвертая. ОПЫТЫ БЕЗУМИЯ

Классическая эпоха — начиная с создания Общего госпиталя, с учреждения в Германии и в Англии первых исправительных домов и до конца XVIII в. — это эпоха заключения. Заключают под замок развратников, расточительных отцов семейства, блудных сыновей, богохульников, тех, кто “пытается себя погубить”, либертинов. В узоре этих странных сближений и соучастий эпоха намечает контуры своего, только ей присущего опыта неразумия.

Но в каждом из этих сообществ обитает, сверх того, и целое племя безумцев. Примерно десятая часть задержаний, пополнявших в Париже число обитателей Общего госпиталя, приходится на “умалишенных”, “слабоумных”, людей, “помешавшихся в уме”, “лиц, впавших в полнейшее безумие”1. Никаких признаков того, что они отличаются от остальных. Судя по регистрационным книгам, мы могли бы сказать, что всех этих людей улавливает один и тот же тип чувствительности, а изгоняет один и тот же социальный жест. Пусть археология медицины определяет, кем на самом деле был данный человек, попавший в Госпиталь из-за “повреждения нравов” или же за то, что “дурно обращался с женою” и несколько раз пытался покончить с собой: больным или здоровым, преступником или сумасшедшим, — это ее забота. Чтобы поставить вопрос подобным образом, нужно заранее согласиться со всеми искажениями, какие привносит в реальности той эпохи современная, ретроспективная точка зрения. Мы склонны полагать, что безумие оттого подвергалось самым общим, самым недифференцированным формам изоляции, что природа его была в то время неизвестна и потому положительных признаков его никто не замечал. Тем самым мы лишаем себя возможности увидеть в этом “неведении” — или, по крайней мере, в том, что нам таковым представляется, — реальное и эксплицитно выраженное сознание, в нем заключенное. Ибо реальная проблема состоит как раз в том, чтобы определить историческое содержание того приговора, по которому, совершенно не признавая наших различий, отправляли в изгнание и тех, кого мы бы стали лечить, и тех, кого мы предпочли бы отдать под суд. Дело вовсе не в том, чтобы выявить ошибку, вызвавшую подобное смешение, а в том, чтобы внимательно рассмотреть последовательность в суждениях эпохи, прерванную нашим нынешним способом судить об этих вещах. Только когда минула стопятидесятилетняя эпоха изоляции, все как будто в первый раз заметили на лицах этих узников какие-то особенные гримасы, услышали крики, в которых звучал какой-то иной гнев и которые взывали к какой-то иной неистовой силе. Однако на протяжении всей классической эпохи институт изоляции был единым; опыт, находящий выражение во всех принимаемых мерах, от начала до конца, — вполне однороден.

Обозначением его — и почти символом — служит одно слово, которое чаще других встречается нам в учетных книгах изоляторов: слово “буйный”. “Буйство”, как мы увидим, — это технический термин судопроизводства и медицины; им чрезвычайно точно характеризуется одна из форм безумия. Однако в лексиконе изоляции оно получает и гораздо более широкий, и одновременно гораздо более узкий смысл; оно вызывает в сознании все формы насилия, которые не подпадают под определение преступления в строгом, закрепленном в законодательстве смысле: им обозначается некая недифференцированная сфера беспорядка, беспорядка в поведении и в душе, в нравах и в рассудке — вся область темной, яростной угрозы, не подлежащей судебному преследованию. Для нас это понятие, быть может, расплывчатое, — но тогда оно было достаточно четким, чтобы диктовать императив морали и правопорядка эпохи — изоляцию. Возможность подвергнуть кого-либо заключению просто потому, что он “буйный”, без уточнения, больной это или преступник, — вот одно из полномочий, которыми наделил себя разум в классическую эпоху в пределах приобретаемого им опыта неразумия.

И в этом есть свой позитивный смысл: в XVII–XVIII вв. безумие подвергалось изоляции на равных правах с развратом или либертинажем главным образом не потому, что в нем не распознали болезнь, а потому, что рассматривали его тогда под совершенно иным углом зрения.

* * *

Однако здесь легко впасть в излишний схематизм. Мир безумия не был в классическую эпоху таким уж однообразным. Утверждать, что с безумными обходились попросту как с правонарушителями, — не ошибка, но это лишь часть правды.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "История безумия в Классическую эпоху"

Книги похожие на "История безумия в Классическую эпоху" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Мишель Фуко - История безумия в Классическую эпоху"

Отзывы читателей о книге "История безумия в Классическую эпоху", комментарии и мнения людей о произведении.