Дмитрий Быков - Булат Окуджава

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

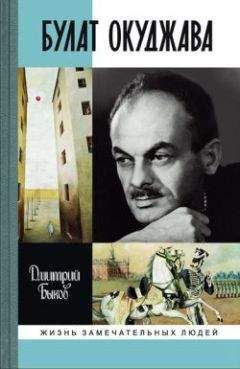

Описание книги "Булат Окуджава"

Описание и краткое содержание "Булат Окуджава" читать бесплатно онлайн.

Имя Булата Окуджавы (1924–1997) для нескольких поколений читателей и слушателей стало синонимом понятий «интеллигентность», «благородство», «достоинство». Кажущаяся простота его стихов и песен давала возможность каждому применить их к себе, пропитать личными биографическими обстоятельствами, в то время как в биографии самого Окуджавы в полной мере отразился российский ХХ век – арест родителей, война, бурная популярность времен оттепели, официальное полупризнание и трагические разочарования последних лет. Интерес к жизни и творчеству Окуджавы остается огромным, но его первое полное жизнеописание выходит в свет впервые. Его автор, известный писатель и публицист Дмитрий Быков, рассматривает личность своего героя на широком фоне отечественной литературы и общественной жизни, видя в нем воплощение феномена русской интеллигенции со всеми ее сильными и слабыми сторонами, достижениями и ошибками. Книга основана на устных и письменных воспоминаниях самого Булата Шалвовича, его близких и друзей, включает в себя обстоятельный анализ многих его произведений, дополнена редкими фотографиями.

Маркман запомнила – «незнакомый», что и в рифму, и в размер укладывается лучше, – но дальше следует обращение к женщине: «Ты приходишь в дом с весенним ветром, с ворохом привычек и причуд». Кто именно приходит – автор и сам не знает: «Женщина ли, молодость, удача?» Стихотворение очень есенинское, особенно если учесть, что в финальной строфе появляется «разудалых песен перелив», – и не особенно внятное; ясно, что настоящим своим автор не удовлетворен и горячо надеется на будущее, которое, однако, видится ему смутно. Было еще несколько восьмистиший, из которых мемуаристка запомнила два: оба довольно слабые, оба любовные, но во втором появляется тема, которая впоследствии завершится в песне «Ваше величество женщина» – нежданный визит незнакомки. Везде повторяется устойчивый окуджавовский сюжет: прокуренное, утлое жилье, «выцветшие стены», одиночество лирического героя, переживающего личную катастрофу, – и вдруг к нему является чудесное спасение в женском облике, олицетворение любви, славы, удачи: «Ты потихонечку вошла бы в мой дом, в мой старый дом ко мне, стряхнула б дождь с помятой шляпы, сверкнула радугой камней…» – и в другом, длинном стихотворении, стилизованном под всю любовную лирику двадцатых годов сразу: «Как будто в моем прокуренном логове остатки костра покрываются пылью».

Все эти стихи, которые Элла Маркман приписывает Окуджаве, настолько необязательны и, страшно сказать, бессодержательны, – что чувствуется за ними одно: лирический напор. Хочется написать что-то в рифму, а о чем – автору пока непонятно. Обычно таковы тинейджерские стихи, а Окуджаве в это время уже двадцать; объясняется этот инфантилизм просто – настоящая поэзия замешена на личном опыте, а он его в стихи не пускает. О нем нельзя говорить и лучше не помнить. Это касается и катастрофы, постигшей его родителей, и войны, оказавшейся столь непохожей на отроческие представления романтика. Загадка внезапного становления Окуджавы-поэта, который с 1956 года вдруг начал писать кратко и сильно, а до того отделывался общеромантическими и средне-советскими штампами, – разрешается просто: он просто впустил в стихи свою жизнь. До того она – под запретом, под спудом, и лирика – не столько форма ее претворения, сколько бегство в другой мир, где нет давящей несправедливости.

Страшно сказать, но до 1956 года лирический герой Окуджавы все врет. Скажем мягче – выдумывает. Почему? Не потому же, что до самого XX съезда, до официальной реабилитации родителей, он убежден в неправомерности и подсудности самого факта своего существования? Или он так глубоко конспирируется, что о подлинной своей трагедии боится проговориться хоть словом? Правда, в сороковом году еще пишет о ней, хоть и крайне расплывчато («Юность моя, отчего тебя так обидели?»), но к сорок четвертому, видно, научился избавляться и от этой откровенности. Вероятнее же всего, что Окуджава принадлежит к особому типу поэтов, о котором мы скажем ниже: ему для полноценного лирического высказывания необходимо то самое сознание своей правоты, с которым Мандельштам отождествлял поэзию как таковую. До 1956 года на жизни и чести Окуджавы лежало пятно – и писать настоящие стихи он не мог. В этом, как ни в чем другом, сказался его аристократический кодекс чести: поэт – тот, кто незапятнан. Бессознательно, интуитивно, самому себе не признаваясь, он разрешил себе быть самим собой с того момента, как узнал, что его родители и он сам ни в чем не виноваты, что жизнь его с самого начала пряма, что на нее не падает никакая тень. Ранние стихи Окуджавы – не путь к себе, а бегство от себя; немудрено, что сам он забыл их начисто.

3В июне 1945 года Булат поступил на русское отделение филологического факультета Тбилисского университета имени Сталина – без особенных проблем, как фронтовик. Экзамены сдавал с 27 августа по 1 сентября: немецкий устный – на тройку, географию – «хорошо», историю – «хорошо», русский и литературу (устный и письменный) – «хорошо». Впоследствии, в автобиографическом рассказе «Частная жизнь Александра Пушкина, или Именительный падеж в творчестве Лермонтова», он писал, что поступил вообще «без экзаменов». Об учебе вспоминал с иронией, переходящей в самобичевание: «Тихое восхищенное „ура“ сопровождало меня по университетским коридорам. Улыбки и комплименты обволакивали меня и убаюкивали. Стоило мне, например, заявить, что Гоголь – великий русский писатель, как тотчас раздавались аплодисменты в мою честь. В воздухе висело устойчивое мнение, что если молодой человек воевал, значит он – почти уже филолог. На лекции я ходил редко: все было как-то некогда. Меня не наказывали. На всех торжественных вечерах я выступал с воспоминаниями о том, как мы воевали, и это шло в зачет. И главная беда заключалась не в том, что люди, преисполненные радости победы, были чрезмерно снисходительны к одному маленькому представителю победившей армии, а в том, что все это я принял на свой личный счет. А как принял, так оно и пошло… Кое-как доучился, кое-как написал дипломную работу: что-то там такое насчет Маяковского, на сорок страниц, натянул, отделался общими фразами. Передавая работу своему руководителю, имел наглость пошутить: боюсь, что со знаками препинания у меня не все в порядке. Говоря о моей работе, он сказал, что работа превосходная, только со знаками препинания не все в порядке. Я понял, что он ее не читал. Меня хвалили, поздравляли, что вот, мол, несмотря на бывшее ранение, все же написал, поработал, использовал множество литературы (библиографический список я скатал из энциклопедии)».

Для поступления ему потребовалось, однако, взять справку в особом отделе при университете: «Можно допустить к приемным испытаниям на филологический факультет». Врачебная комиссия не нашла у него отклонений. Его зачислили в одиннадцатую группу, где, помимо него, учились молодой поэт Александр Цыбулевский, бывший фронтовик Алексей Силин, долговязый грек Лев Софианиди, знаменитые факультетские красавицы Ара Арутюнова, Элла Горелова, Нора Атабекова. Занимался он в университете без всякого прилежания – его постоянно тянуло «на танцы».

В интервью Илье Мильштейну «О любви и смерти» (Огонек, № 2–3, 1991) он вспоминал, что вскоре после поступления ушел из дома: «Есть поступки в моей жизни, о которых я и теперь, спустя много лет, вспоминаю, краснея. Вот, например… Это было в Тбилиси, сразу после войны. Я ушел из дома… и меня приютил мой товарищ по институту. Он был из провинции, снимал комнатку, и мы жили вдвоем. Весело жили. и голодно. Однажды он уехал к своим родственникам. Оставшись один, я залез к нему в чемодан и вытащил оттуда отрез. Понес его на рынок и продал. И быстро истратил эти деньги.

– Это произошло из-за голода?

– Из-за голода и из-за подлости моей в основном. Приятель вернулся, обнаружил пропажу. Я ему ничего не сказал. Он мне тоже. Вскоре мы расстались. Встречаться стали пореже. Потом я и вовсе потерял его. Теперь даже имени не помню. А что украл – помню до сих пор. <…> Я не помню, чем оправдывал себя». Вспоминаю, как были потрясены «огоньковцы», когда Окуджава сделал это признание в разговоре у себя на даче. И не возражал против его публикации.

Окуджава недолго снимал комнату вместе с другом – денег не было, он вернулся к тетке, на улицу Грибоедова, 11. Отдельная комната была напротив, в здании консерватории, в полуподвале. Как вспоминает друг Окуджавы Зураб Казбек-Казиев, Булата больше всего раздражала необходимость готовить самому: «покушать бегал напротив», то есть к Сильвии. Независимость продолжалась полгода. Из всей обстановки той консерваторской комнаты его друзьям запомнилась большая соломенная лампа, стоявшая на столе. Эта лампа и дала название литературному кружку, который Окуджава собрал сразу после поступления в университет: большую часть кружка составляли участники литобъединения при «Заре Востока», заглядывали и однокурсники.

4Летом этого года удалось ему и впервые напечататься – об этой публикации он вспоминал с неизменной иронией: Ираклий Андроников принял его в газету «Боец РККА», выходившую в Тбилисском военном округе. Окуджава работал там внештатно, но печатался регулярно. Первая его публикация состоялась 15 июля 1945 года. Сам он рассказал, что долго обивал пороги газеты с лирическими стихами – их не брали, но предложили написать что-нибудь о демобилизации, авось подойдет. Он за два дня сочинил стихотворение «До свиданья, сыны», о котором на майском концерте 1983 года сказал: «Я долго думал-думал и сочинил ужасное что-то – еще хуже тех моих стихов. И его сразу напечатали». Не сказать, чтобы «ужас-ужас-ужас»: все-таки человеческая интонация, редкая даже в победном сорок пятом, когда ненадолго разрешили радоваться по-людски, без громыхания. Почему Андроников, работавший в «Бойце РККА» и одновременно преподававший в Тбилисском университете, уже известный филолог, заметил Окуджаву и предложил писать на заказ? Он понятия не имел о его семье, не приходился ему родственником, Окуджава не прибегал к протекции Галактиона Табидзе (да она и мало что решала во фронтовой газете) – вероятно, в его лирике Андроникову померещился талант: вкусом он обделен не был.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Булат Окуджава"

Книги похожие на "Булат Окуджава" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Дмитрий Быков - Булат Окуджава"

Отзывы читателей о книге "Булат Окуджава", комментарии и мнения людей о произведении.