Борис Флоря - Иван Грозный

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Иван Грозный"

Описание и краткое содержание "Иван Грозный" читать бесплатно онлайн.

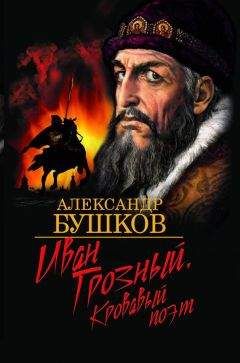

Мрачная фигура царя Ивана Грозного заслоняет собой историю едва ли не всего русского Средневековья. О нем спорили еще при его жизни, спорят и сейчас - спустя четыре столетия после смерти. Одни считали его маньяком, залившим страну кровью несчастных подданных. Другие - гением, обогнавшим время. Не вызывает сомнений, пожалуй, только одно: Россия после Грозного представляла собой совсем другую страну, нежели до него.

О личности царя Ивана Васильевича, а также о путях развития России в XVI веке рассуждает известный историк Борис Николаевич Флоря.

Хотя Таубе и Крузе лишь частично описали порядок дня, по которому жили «братство» и его глава царь-игумен, очевидно сходство этого распорядка с распорядком жизни общежитийного монастыря.

Сходство, разумеется, было лишь частичным. На трапезах подавалась обильная пища с вином и медом, монашеские посохи были снабжены острыми железными наконечниками, под грубыми монашескими рясами опричники носили богатые одежды на меху, шитые золотом, и длинные ножи, о назначении которых речь пойдет в следующей главе книги. Однако желание царя в каких-то существенных чертах уподобить жизнь своего окружения жизни монашеской обители не вызывает сомнений.

Какие же цели он при этом преследовал? Подчас созданное царем «братство», имея, по-видимому, в виду известную склонность царя к насмешкам, называют пародией на монастырь. В каком-то смысле «братство» действительно оказалось на практике крайне далеко от своего образца, но вряд ли это соответствовало первоначальному замыслу. Создание «братства» было, несомненно, итогом напряженных размышлений царя над тем, как устроить отношения с новой, специально подобранной элитой власти, чтобы не возникали столкновения и конфликты, столь характерные для его отношений с прежней элитой. Царь с юношеских лет во время своих путешествий проводил много времени в наиболее известных и прославленных русских обителях — Троице-Сергиевом, Кирилловом, Иосифо-Волоколамском монастырях, где мог внимательно наблюдать за укладом и распорядком монастырской жизни, за тем, как складываются в этих условиях отношения монахов с их главой-настоятелем. Анализ написанного царем в начале 70-х годов XVI века послания братии Кирилло-Белозерского монастыря показывает, что царь внимательно изучал уставы, определявшие правила монастырской жизни, целый ряд из них он прямо цитировал в своем тексте.

По-видимому, в устройстве общежитийного монастыря, в котором никто из монахов не имел своего имущества, где все жили по единым правилам, определявшим весь распорядок жизни днем и ночью, подчиняясь воле единого главы — настоятеля, царь усматривал нечто вроде идеальной модели организации общества. Следуя ей, мот нахи становились послушными, дисциплинированными исполнителями воли вышестоящего. В перенесении многих черт этой модели в распорядок жизни своего окружения царь видел наиболее верный путь к тому, как превратить собственных приближенных в покорных дисциплинированных исполнителей своей воли.

Была и другая важная причина для этой попытки имитировать в светской жизни черты монастырского устройства. Царь считал себя не только правителем, но и учителем и наставником своих подданных не только в мирских делах, но и в делах веры. «Тщу же ся со усердием люди на истинну и на свет наставити, да познают единого истинного Бога в Троице славимаго от Бога данного им государя», — писал он в послании Курбскому. Создание «братства» в представлении царя позволяло сделать постоянным объектом такого воспитания все его ближайшее окружение. Прошедшие такое воспитание должны были стать достойными помощниками Ивана IV в осуществлении им миссии, возложенной на него самим Богом, — укреплении веры и власти в Российском царстве, опоре мирового православия.

Не все характерные черты распорядка дня царя и его окружения можно объяснить, исходя из этих общих, несомненно, наиболее важных для царя соображений. Разумеется, долгие и частые церковные службы (в том числе и ночные) были важнейшей частью монастырского распорядка (а следовательно, «братства», этому распорядку следовавшего), однако никакой устав не предписывал царю-игумену, например, самому звонить в колокола, созывая братьев-опричников на ночную службу. Здесь находили свое отражение другие черты личности Ивана IV — его глубокая привязанность к церковной музыке и пению.

Серьезные интересы царя ко всему, что связано с церковным пением, определились довольно рано. Уже на Стоглавом соборе 1551 года царь обращал внимание собравшихся на различия в совершении богослужения в московских храмах, с одной стороны, и в храмах Пскова и Новгорода — с другой. В Москве в торжественные моменты вечернего и утреннего праздничного богослужения при торжественных входах духовенства гимны «Свете тихий» и великое славословие «речью говорили», в то время как в Новгороде и Пскове, как заметил сам царь, «святые славы поют и славословие поют же». Заботу о надлежащем устройстве богослужения царь проявлял до самого конца жизни. В Уставе Московского Успенского собора отмечено, что в «7092-м», то есть в 1583/84 году — Иван IV «приговорил... месяца ноября в 27 день пети Знамению пречистыя Богородицы единой». По инициативе царя новгородская практика пения праздничных гимнов была распространена и на московские храмы. Именно с его желанием перенести на московскую почву новгородские новшества, по-видимому, было связано приглашение в царский певческий хор Федора Крестьянина и Ивана Носа, учеников новгородского мастера пения Саввы Рогова. В XVII веке помнили, что эти выдающиеся мастера работали для царя «в любимом его селе, в слободе Александрове». Здесь Иван Нос «триоди роспел и изъяснил». Царь сам охотно пел со своими певчими. В рассказе об освящении главного храма в Никитском Переяславском монастыре читаем: «На заутрени первую статью сам благочестивый царь чел и божественныя литургия слушал и крестным петием со своею станицею. Сам же государь пел на заутрени и на литоргии».

Наконец, в составе «Стихираря» первой половины XVII века, принадлежавшего головщику (главе хора) Троице-Сергиева монастыря старцу Лонгину, сохранились и собственные сочинения Ивана IV для хорового пения. (Над ними в рукописи заголовки — «Творение Иоанна деспота российского», «Творение царево».) Это — стихиры на праздник преставления митрополита Петра и на праздник Сретения иконы Владимирской Божьей Матери. [5] Исследователи отмечают мажорные, радостные интонации этих произведений, прославляющих одного из патронов Москвы и московской митрополичьей кафедры и чудесное вмешательство Божьей Матери, некогда оградившей Московское княжество от нашествия войск Тимура. Вероятно, эти стихиры создавались в 50-е годы в обстановке подъема, связанного с победами над мусульманскими царствами.

По своей эмоциональной интонации от них заметно отличается «Канон Ангелу Грозному воеводе», созданный, очевидно, в более поздние годы. Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев убедительно показал, что автор канона, укрывшийся под именем «Парфения уродивого», в действительности является царем Иваном IV.

Архангел Михаил, главный персонаж канона, неоднократно упоминается на страницах прозаических сочинений царя как невидимый предводитель русского православного воинства в его борьбе с силами, враждебными православию. В каноне архангел Михаил выступает в иной ипостаси, как «страшный» и «грозный» «творитель воли Господней и совершитель заповедей его», который является людям как вестник смерти, разлучающий души с телом. Он «смертию нас назирает и от суеты мира избавляет и на суд... Христу представляет». Никто из людей не может избежать встречи с ним («ни стара отриеши, ни млада отступиши»), никто и ничто не может отклонить архангела от исполнения предначертаний Бога («несть сильнее тебя и крепчайшие во брани... и пряма во исправлении»). Но «смертоносный ангел» не только неуклонно исполняет веления Бога, он врачует души, очищая от грешных страстей, и чистыми и непорочными приводит их к Божьему престолу. («Измени нас добротою здания твоего и приведи нас к свету светлейшего судии», «не устраши мою душу убогую, исполнену злосмрадия, и очисти и представи ко престолу Божию непорочну» — так обращается создатель канона к предводителю небесных сил.)

Как представляется, в образе архангела, созданном на страницах канона, царь изображал как бы идеальный образ себя самого — неумолимого исполнителя миссии, возложенной на него Богом, миссии, которая — через неизбежные страдания людей — должна привести к очищению их душ. Миссия царя оказывалась как бы земным отражением миссии главы ангельского воинства.

НАЧАЛО ТЕРРОРА И КАЗАНСКАЯ ССЫЛКА

Даже человек, слабо и поверхностно знакомый с литературой об опричнине, хорошо знает, что важнейшим признаком опричного режима был террор. Созданный царем особый двор и особое опричное войско должны были стать опорой царя в борьбе с «изменниками». Дело не только в том, что царь намеревался жестоко наказывать подданных за «измену» и «непослушание», видя в этом единственный надежный путь к укреплению государства. Иван IV и его окружение, как представляется, понимали, что избранная ими политика, наносившая ущерб интересам многих сотен людей, которым приходилось покидать насиженные места, не пользуется поддержкой широких кругов дворянства и может натолкнуться на сопротивление. Террор должен был устрашить несогласных и лишить их воли к сопротивлению. Царь не случайно требовал и добился того, что Боярская дума и церковь отказались от всякого «печалования» за опальных, судьба которых теперь должна была определяться всецело волей царя.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Иван Грозный"

Книги похожие на "Иван Грозный" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Борис Флоря - Иван Грозный"

Отзывы читателей о книге "Иван Грозный", комментарии и мнения людей о произведении.