Борис Флоря - Иван Грозный

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

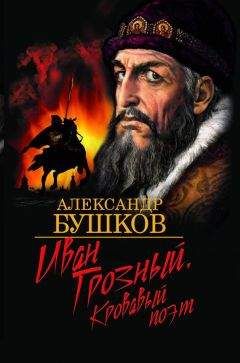

Описание книги "Иван Грозный"

Описание и краткое содержание "Иван Грозный" читать бесплатно онлайн.

Мрачная фигура царя Ивана Грозного заслоняет собой историю едва ли не всего русского Средневековья. О нем спорили еще при его жизни, спорят и сейчас - спустя четыре столетия после смерти. Одни считали его маньяком, залившим страну кровью несчастных подданных. Другие - гением, обогнавшим время. Не вызывает сомнений, пожалуй, только одно: Россия после Грозного представляла собой совсем другую страну, нежели до него.

О личности царя Ивана Васильевича, а также о путях развития России в XVI веке рассуждает известный историк Борис Николаевич Флоря.

Как представляется, в образе архангела, созданном на страницах канона, царь изображал как бы идеальный образ себя самого — неумолимого исполнителя миссии, возложенной на него Богом, миссии, которая — через неизбежные страдания людей — должна привести к очищению их душ. Миссия царя оказывалась как бы земным отражением миссии главы ангельского воинства.

НАЧАЛО ТЕРРОРА И КАЗАНСКАЯ ССЫЛКА

Даже человек, слабо и поверхностно знакомый с литературой об опричнине, хорошо знает, что важнейшим признаком опричного режима был террор. Созданный царем особый двор и особое опричное войско должны были стать опорой царя в борьбе с «изменниками». Дело не только в том, что царь намеревался жестоко наказывать подданных за «измену» и «непослушание», видя в этом единственный надежный путь к укреплению государства. Иван IV и его окружение, как представляется, понимали, что избранная ими политика, наносившая ущерб интересам многих сотен людей, которым приходилось покидать насиженные места, не пользуется поддержкой широких кругов дворянства и может натолкнуться на сопротивление. Террор должен был устрашить несогласных и лишить их воли к сопротивлению. Царь не случайно требовал и добился того, что Боярская дума и церковь отказались от всякого «печалования» за опальных, судьба которых теперь должна была определяться всецело волей царя.

Первые казни начались вскоре после возвращения царя из Слободы в Москву. Как отмечено в официальной летописи, в феврале 1565 года «повеле царь и великий князь казнити смертною казнью за великие их изменные дела боярина князя Олександра Борисовича Горбатово да сына его, князя Петра, да околничево Петра Петрова сына Головина да князя Ивана княже Иванова сына Сухово-Кашина да князя Дмитрея княже Ондреева сына Шевырева». Наиболее видной фигурой среди казненных был князь Александр Борисович Горбатый, один из героев взятия Казани и первый русский наместник в завоеванном городе. Выдающийся полководец, видимо, давно был в немилости у царя, так как с начала Ливонской войны не получал никаких военных назначений. О том, какие «великие изменные дела» инкриминировались Горбатому, позволяет судить одно место в «Послании» Таубе и Крузе. Здесь среди обвинений царя в адрес бояр встречаем утверждение, что они «хотели сделать своим государем выходца из рода Garbatta» (Горбатых). Правдоподобие этим обвинениям придавало то, что род суздальских князей, одним из старших представителей которого был князь Александр, среди княжеских родов потомков Рюрика занимал почетное первое место. Курбский, рассказывая в своей «Истории о великом князе Московском» о казни Горбатого, отметил, что «княжата суздальские влекомы от роду великого Владимера и была на них власть старшая руская между всеми княжаты боле двусот лет». В 1547 году князь Александр Горбатый выдал дочь Ирину за князя Ивана Федоровича Мстиславского и, следовательно, находился в родстве с царским домом. После казни князя Александра и его сына Петра род Горбатых пресекся, их родовые вотчины отошли к царю, который позднее распорядился ими в своем завещании. 12 февраля он прислал в Троице-Сергиев монастырь 200 рублей — заупокойный вклад по князе Александре.

Казнь одного из наиболее знатных вельмож, находившегося в родстве с самим царем, должна была послужить для всех убедительным свидетельством, что времена «печалований» закончились, что самое знатное происхождение и самое высокое положение не смогут спасти виноватого от царского гнева.

После смерти Александра Горбатого казни продолжались, но они уже стали обыденным явлением, и официальная летопись перестала о них упоминать. Казни опричного времени отличает ряд особенностей, отмеченных и Курбским в «Истории о великом князе Московском», и немцами, служившими в опричнине.

В том, что виновного в измене карали смертной казнью и конфискацией имущества, не было ничего принципиальна нового, такова была традиционная норма права, хотя наказание подчас и смягчалось благодаря «печалованию» духовных иерархов и светских вельмож. Новое заключалось в том, что теперь сам царь, своим произвольным решением, без всякого «суда и исправы», мог определять, кто именно является изменником. Как отмечают Tay бе и Крузе, приказы убить того или иного человека царь неоднократно отдавал в церкви во время одной из столь частых и долгих церковных служб. И Курбский, и немцы-опричники свидетельствуют, что многие убийства совершались внезапно, в самый неожиданный для жертвы момент — в суде, в приказе, на улице или на рынке. Делалось это, очевидно, для того, чтобы приговоренный к смерти не успел покаяться и получить отпущение грехов. По существовавшим в то время понятиям лиц, умерших без покаяния, священник мог отпевать, не облачаясь в ризы, а хоронили их вне ограды кладбища. Однако и на такое погребение люди, которых постиг гнев царя, не могли рассчитывать. По свидетельству Таубе и Крузе, «казненный не должен был погребаться в его (царя Ивана. — Б.Ф.) земле, но сделаться добычей птиц, собак и диких зверей». Можно представить себе, какой ужас вызывали эти казни, которые не только лишали людей жизни, но и создавали угрозу спасению их душ. Трупы казненных нередко разрубали на куски или бросали в воду. Наконец, как показало изучение монастырских книг и синодиков, ни царь, ни родственники казненных не делали вкладов за упокой их души (вклад по Александре Горбатом — редкое исключение), тем самым их души и на том свете лишались предстательства и заступничества со стороны церкви.

Такое отношение к изменникам вытекало из убеждения царя, что те, кто препятствует ему в исполнении возложенной на него Богом священной миссии, сами поставили себя за пределы христианского мира, заслуживают самых страшных наказаний на земле и не могут рассчитывать на спасение своей души. Это убеждение с большой силой отразилось на страницах Первого послания Курбскому. «Аз же исповедаю и свем, — писал царь, — иже не токмо тамо (то есть на том свете, в загробном мире. — Б.Ф.) мучение преступающим заповеди Божия, и зде Божия праведного гнева по своим злым делом чашу ярости Господня испивают и многообразными наказании мучатся, а по отшествии от света горчайшее осуждение приемлюще».

В ответ на угрозы Курбского, что казненные царем «у престола Господня стояще... отмщения на тя просят», царь восклицал: «Убиенных же по своим изменам у престола Владычня предстояти как возможно есть». Высказывался царь и более конкретно. Так, обращаясь к Курбскому, он писал, что раз князь сам поставил себя изменой вне христианства — «и по сему убо несть подобно и пению над тобою быти» (то есть по изменнику после его смерти не должны совершаться заупокойные службы).

В себе царь видел оружие Божьего гнева, очищающее православную землю от носителей зла. Не случайно в «Записках» Штадена, сохранивших некоторые отголоски опричной пропаганды, по поводу казни опричников, нарушивших клятву на кресте не общаться с земскими, читаем слова: «и таких наказывает Бог, а не государь». Такое убеждение ясно проявилось в поступках царя еще до учреждения опричнины. Показательно в этом плане, как он поступил с полоцкими евреями. Как отметил псковский летописец, Иван IV после взятия города «велел их и с семьями в воду в речную вметати». Это можно было бы считать актом бессмысленной жестокости. Однако, по сообщению польского хрониста Александра Гваньини, евреев утопили в Двине после того, как они «не захотели принять святое крещение». Евреи были для царя очевидным воплощением зла (они не признали истинного Бога, подвергли его мучительной казни и продолжают упорствовать в своих заблуждениях несмотря на распространение истинной веры по всему миру), а зло должно быть искоренено. Им не помогло и то, что, согласно сообщениям Штадена, они «предлагали великому князю много тысяч флоринов выкупа». Изменники же в представлении царя были, вероятно, немногим лучше евреев.

Таубе и Крузе с некоторым недоумением писали, что для совершения убийств царь не использует ни палачей, ни слуг, а только «святых братьев» (то есть членов созданного царем опричного «братства»). Братья пользовались для этого острыми наконечниками своих посохов и длинными ножами, которые носили под рясами. Однако в свете всего сказанного выше такое поведение царя вполне понятно. Доверенную Богом царю миссию по очищению православного царства от носителей зла могли исполнять не всякие люди, а лишь облеченные его доверием, достойные быть допущенными к исполнению столь важного дела.

Первый год существования опричнины был отмечен не только убийствами и казнями. Тогда же царь осуществил и ряд других мер, которые показывают, что своеобразный политический переворот в стране был предпринят не только для того, чтобы покарать за измену отдельных вызвавших его недовольство подданных. После рассказа о первых казнях в Москве составитель официальной летописи отметил: «А дворяне и дети боярские, которые дошли до государские опалы, и на тех опалу свою клал и животы их имал за себя: а иных сослал в вотчину свою в Казань на житье з женами и з детми». Официальный летописец не объяснил, кого именно царь сослал в Казань. Ответ на это дает запись в «Разрядных книгах»: «Тово же году послал государь в своей государской опале князей Ярославских и Ростовских и иных многих князей и детей боярских в Казань и в Свияжской город на житье и в Чебоксарской город». Почему в «Разрядных книгах» появилась такая не характерная для этого источника запись, будет объяснено ниже.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Иван Грозный"

Книги похожие на "Иван Грозный" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Борис Флоря - Иван Грозный"

Отзывы читателей о книге "Иван Грозный", комментарии и мнения людей о произведении.