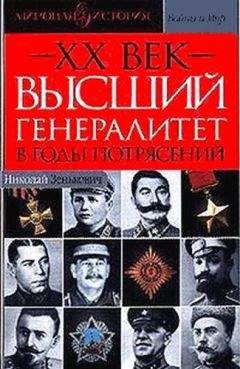

Николай Зенькович - Высший генералитет в годы потрясений Мировая история

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Высший генералитет в годы потрясений Мировая история"

Описание и краткое содержание "Высший генералитет в годы потрясений Мировая история" читать бесплатно онлайн.

Николай Зенькович, автор более 20 книг захватывающих исторических расследований, изданных в серии «Досье», создал уникальное произведение — драматическую хронику «ХХ век. Высший генералитет в годы потрясений».

Расколов в начале века русскую армию на две — Белую и Красную, генералы в итоге погубили русскую государственность и самих себя. В конце века армия, на этот раз Советская, снова раскололась, и снова печальным результатом стала потеря государства. В обоих случаях любимым оружием генералитета были доносы и предательство, лжесвидетельства и клевета.

Выводя части на реку Березина, мною заблаговременно из разных сборных отрядов и школ были организованы отряды прикрытия переправ в районе Борисова, Березино и местечка Свислочь. Задача этих отрядов — пропустить все наши части за реку Березина, отошедшим частям, занявшим левый берег реки Березина, поручено удерживать левый берег, не допуская переправ противника.

47-й стрелковый корпус, 20-й мехкорпус намечались к использованию для контрудара в общем направлении Могилев — Бобруйск, чтобы совершенно отрезать прорвавшиеся на Рогачев танки противника.

Эти мероприятия не удалось осуществить, так как приехал новый командующий фронтом.

На день отъезда я не могу точно доложить состояние частей 3-й и 10-й армий, но знаю, что по состоянию войск они будут сопротивляться очень долго и упорно и примут все меры к тому, чтобы выйти из окружения.

За все время боев штаб фронта работал с полным напряжением, приходилось добывать сведения всякими возможными путями, так как проволочная связь совершенно бездействовала. Она рвалась в западных областях местным антисоветским элементом и диверсантами — лицами, сброшенными с самолетов.

Степень истощения начальника штаба генерала Климовских была настолько велика, что мне лично приходилось записывать отдаваемые распоряжения к себе в блокнот или самому лично проверять их выполнение, или отправлять для проверки специальных людей, подобранных из состава политработников.

Основной причиной всех бед считаю огромное превосходство танков противника и его новой материальной части и огромное превосходство авиации противника.

Отданный под суд командующий фронтом не мог, разумеется, располагать данными об этом давившем на психику превосходстве. Оно было видно и визуально. Павлов не знал, что только в первый день войны советские ВВС потеряли 1200 самолетов. Но о подлинных масштабах катастрофы он догадывался по колоссальным потерям, которые понесла авиация его округа. Не выдержав потрясения, застрелился командующий ВВС генерал Копец. Господство немецких летчиков в воздухе было полное. Германские генералы, обращаясь после войны к началу боевых действий, отмечали, что русские фактически не имели стратегической авиации, и те немногие удары, которые нанесла наша авиация дальнего действия, не причинила немцам никакого ущерба. Правда, советские самолеты-разведчики углублялись иногда в расположение противника на 50—100 километров, но истребители и бомбардировщики редко залетали за линию фронта более чем на 30 километров. Это было для противника большим облегчением, так как даже в самые тяжелые периоды войны передвижение войск и грузов в тыловых районах проходило беспрепятственно.

По мнению немецких генералов, советская авиация использовалась в основном для решения тактических задач, и даже после коренного перелома в войне, наступившего в 1943 году, самолеты русских в основном висели с утра до вечера над полем боя. Отдавая должное нараставшему в ходе войны качественному превосходству русской авиации, отставные немецкие генералы вместе с тем упорствуют в том, что в тактическом отношении русские летчики все же уступали немецким.

Впрочем, кажется, и наши исследователи начинают понемногу соглашаться с этим, обидным для нас, мнением. Еще в 1989 году при горбачевской гласности журнал «Международная жизнь» поместил публикацию об итоговых цифрах за всю войну: из 45 тысяч советских самолетов, потерянных в воздушных боях, 24 тысячи сбили всего 300 немецких летчиков. То есть на каждого германского аса в среднем приходилось 80 сбитых самолетов. А у нас уже за 20 сбитых самолетов противника присваивали звание Героя Советского Союза. Даже прославленные асы И. Н. Кожедуб и А. И. Покрышкин, трижды удостоенные этого звания, сбили соответственно 62 и 59 машин противника. Разница несоизмеримая!

Павлов уже никогда не узнает: два военных года у летчиков уйдет на то, чтобы доказать ущербность тактики «роя», когда истребители летали группами по 6–8 машин в плотном боевом порядке. Это сковывало инициативу, мешало осуществлению главного оружия истребителей — скоростного маневра. «Стадность» преобладала и в воздухе. Только в 1943 году летчикам наконец было разрешено летать парами.

Опасаюсь вызвать бурю негодования ветеранов советской авиации, но против фактов не попрешь. А ведь это установленный факт: наша авиация не сорвала и даже существенно не замедлила ни одной оперативной переброски немецких войск — за всю войну!

Кого-кого, а Маршала Советского Союза И. X. Баграмяна в очернительстве славной советской истории никак не обвинишь. Однако и он признавал, что противник не только превосходил нас в количестве боевых самолетов, но он имел и более удачное организационное построение своей авиации, и более гибкую систему централизованного управления ею в операциях. Имея единое командование, единые органы управления и аэродромного обеспечения, немцы без особого труда сосредоточивали основные усилия авиации для массированного боевого применения на тех направлениях, где, по их замыслам, решалась участь самых важных сражений и операций в целом. Наши же военно-воздушные силы на фронтах в организационном отношении были до предела раздроблены. Основная масса боевых самолетов фронта входила в состав армейской авиации, действия которой планировались и управлялись главным образом командующими общевойсковыми армиями исходя из оперативных задач, стоящих перед ними. Надо ли говорить о том, что командующие общевойсковыми армиями находили тысячи причин, чтобы удержать авиацию у себя и не отдать ее для образования авиационного кулака.

Сконцентрировать значительные силы авиации в решающем месте было практически невозможно еще и потому, что авиадивизии имели не однородный, а смешанный состав самолетов. Каждое соединение имело в своем составе два штурмовых и два истребительных или два бомбардировочных и два истребительных авиаполка. Это крайне затрудняло, а иногда даже прямо исключало возможность массированного применения имевшихся истребителей, например, для завоевания господства в воздухе над районами, где происходили решающие боевые действия наземных войск или для нанесения мощных ударов большим количеством штурмовиков и бомбардировщиков по наиболее важным группировкам войск противника. Даже перебрасывать смешанные авиадивизии было непросто, поскольку скорости у истребителей и бомбардировщиков разные.

По подсчетам историка Б. В. Соколова, выпустившего на эту тему еще в 1991 году интереснейшее исследование «Цена победы», к 1 декабря 1941 года 2830 немецким самолетам противостояло только 2238 советских. Наши потери почти в семь раз превысили немецкие. Борьба за господство в воздухе была проиграна надолго. Потери, понесенные ВВС Красной Армии в первые дни войны, были такими ощутимыми, что они сказались в последующие годы — не месяцы!

Не лучше обстояло дело с танками. О них мы говорили достаточно, и, полагаю, читателю ясно, почему не получилось разгрома немецких танковых клиньев. К сказанному следует, пожалуй, добавить еще одно замалчиваемое у нас обстоятельство. Танковые части, бросаемые в атаки общевойсковыми командирами, которые смутно представляли принципы боевого применения танков, нередко теряли до половины машин по техническим причинам. Почти 50 процентов танков выходило из строя в результате сверхфорсированных маршей, несоблюдения установленных требований обслуживания материальной части. Остальные вступали в бой, полностью израсходовав в пути запас моторесурсов. Экипажи не умели ремонтировать танки, которые к тому же не были укомплектованы необходимыми запчастями, не обладали навыками своевременной эвакуации поврежденных машин. Передвижение танковых колонн проходило беспорядочно, возникали гигантские «пробки», число аварий и несчастных случаев достигло огромных размеров, приближаясь к числу потерь в результате боевых действий, а иногда и превышая его.

Но это, как ни печально, всего лишь следствие. Причина тяжелейшего поражения Красной Армии в первые дни и последующие месяцы войны в том, что войска, сосредоточенные на западной границе, не были готовы к оборонительным боям. Само расположение советских армий говорило об их наступательном характере. Например, в Белостокском выступе располагались сразу 3-я и 10-я армии. Именно под основание этого выступа нацелило германское командование главные ударные силы группы армий «Центр», достигнув там подавляющего превосходства сил и средств. В результате вся белостокская группировка советских войск оказалась в мешке и была почти полностью уничтожена. Что касается Брестского направления, которое прикрывала 4-я армия, то против нее немцы сосредоточили в 5,4 раза больше пехоты, в 2,9 раза больше танков, в 3,3 раза больше орудий и минометов, вдвое больше самолетов.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Высший генералитет в годы потрясений Мировая история"

Книги похожие на "Высший генералитет в годы потрясений Мировая история" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Зенькович - Высший генералитет в годы потрясений Мировая история"

Отзывы читателей о книге "Высший генералитет в годы потрясений Мировая история", комментарии и мнения людей о произведении.