Эмма Герштейн - Мемуары

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Мемуары"

Описание и краткое содержание "Мемуары" читать бесплатно онлайн.

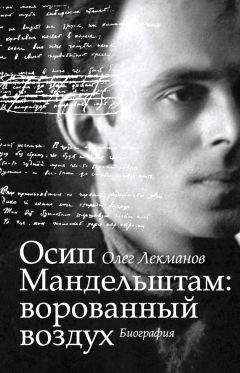

`Мемуары` выдающегося писателя и историка литературы Эммы Герштейн (1903г.р.) посвящены Осипу Мандельштаму, Анне Ахматовой, Борису Пастернаку, Льву Гумилеву, Николаю Харджиеву и другим литераторам и ученым, без которых мы не можем представить XX век русской культуры. Под полемическим пером Э.Герштейн возникают не только `картины литературного быта` Москвы и Ленинграда 20-60-х годов, полные драматизма, но и появляется ушедшая эпоха великих потрясений в своей трагической полноте.

После ареста Осипа Эмильевича, когда мы еще гадали о его причине, я да и Надя по инерции иногда возвращались к нашим суетным интересам. Надя то неприязненно присматривалась к Марусе Петровых, то мимоходом упомянула о Леве, который, уезжая, оставил у Ардовых чужую книгу, но ни за что не хотел сказать, кому она принадлежит. Нина передала ее Наде. А это была моя книга – роман Эренбурга «Москва слезам не верит».

Я продолжала работать в ЦК профсоюза работников просвещения, занимая там скромное место секретаря бюро секции научных работников. По вечерам приходила в Нащокинский. Анна Андреевна оставалась там вплоть до отъезда Мандельштамов в Чердынь. После этого я стала собираться в отпуск. ЦК нашего профсоюза выдал мне бесплатную путевку в Петергоф.

Срок ее действия начинался 30 июня (1934), Но я приехала в Ленинград за несколько дней до того. Иными словами, это происходило непосредственно после проводов Мандельштамов в Воронеж… В первые же часы приезда я была взволнована. А самое главное, я стремилась увидеть Анну Андреевну, чтобы рассказать ей про Мандельштамов, об их возвращении в Москву из Чердыни и переезде в Воронеж. А с нею ли теперь Лева? Анне Андреевне я позвонила сразу. «Приезжайте сейчас», – ответила она. А я ухитрилась заблудиться на Невском (точнее, на проспекте 25-го Октября). Почему-то попала на Староневский, спохватилась не скоро, повернув обратно, шла по левой стороне Невского и каким-то образом пропустила Фонтанку. Как завороженная я шла вместе с потоком прохожих по широкому тротуару, влекомая ровной линией домов все вперед и вперед, к мерцающей в дымке жаркого дня Адмиралтейской игле. А в это время Анна Андреевна ждала и ждала меня. Ей не терпелось узнать подробности о Мандельштамах.

Усталая и взволнованная, добралась я наконец до Фонтанки и до дома № 34, где удивленно остановилась перед решеткой Шереметевского дворца – ведь в Москве никто ни разу не упомянул об этой красоте. Обшарпанный флигель во дворе я нашла уже быстро, поднялась по запущенной лестнице, нашла квартиру № 44, не помню, кто меня впустил. На вешалке мелькнул знакомый мужской плащ с темной полосой на сгибе воротника и вылинявшая фуражка. Я открыла дверь в большую столовую с затененными окнами. По комнате заметался Лева, держа обеими руками электрическую кастрюлю с кипятком.

«Я знал, что это Эмма, я знал… как только в саду залаял Бобик», – лепетал он. Он растерянно кружился в своей застиранной ковбойке, от смущения и радости у него сделалось совсем детское лицо. По внимательному и проницательному взгляду Анны Андреевны я видела, что и на моем лице было написано счастье. «Лева, поставь кастрюлю на стол», – сказала она.

Мы сели с Анной Андреевной на маленький диванчик, стоявший в углу, и я рассказала ей об Осипе Эмильевиче, каким он вернулся из Чердыни и как уезжал в Воронеж. Лева слушал, сидя поодаль с учебником в руках. Оказывается, за этот месяц в его жизни наметилась перемена. Появился шанс поступить в университет. До тех пор этот путь был для него наглухо закрыт. Но теперь ввиду перемены политики (к классовому чутью пролетариата надлежало прибавить еще более сильный импульс – патриотическое чувство) понадобилась русская история – предмет, замененный в 1917 году в нашей стране историей движения хлебных цен на мировом рынке. И тогда Киров выступил на каком-то Съезде, говоря о безобразном преподавании истории в школе. Очевидно, на этой волне у Левы приняли заявление, он был допущен к приемным экзаменам на исторический факультет. Я простилась с Анной Андреевной, и Лева молча встал и пошел меня провожать. Анна Андреевна тоже молчала.

Остановилась я на Васильевском острове, в квартире брата Осипа Эмильевича – Евгения. Семья его была на даче, он вечером тоже уехал туда, в доме оставалась старенькая домработница. На следующее утро Евгений Эмильевич, зайдя домой перед работой, слышал, как я звоню на Фонтанку. «Вы говорили с сыном Анны Андреевны? – заметил он. – Остерегайтесь его, у него могут быть нехорошие знакомства… Вообще… я бы не хотел… из моей квартиры…» Я переехала к моим друзьям детства, которые жили тогда на Фонтанке, рядом с Аничковым дворцом. Как только глава этой семьи узнал, что я была у Ахматовой, он отозвался ходячей газетной фразой: «А, эта старая ведьма, которая ничего не забыла и ничему не научилась?» (Кстати говоря, вспоминаю, что при следующем моем приезде в Ленинград (это было уже в 1937 году) я жила у моих родственников-врачей, там произошел подобный же разговор: «Ты бываешь в Шереметевском дворце? Там живут одни черносотенцы. Мы знаем – у нас там есть кое-какие знакомые. А ты у кого бываешь? У Ахматовой? О, избегай ее сына…»)

На Васильевском острове я успела позавтракать в столовой рядом, в высоком каменном доме, в полуподвальном этаже. Это было так не похоже на Москву с ее магазинами на первых этажах, в светлых помещениях, с большими витринами.

В ту пору ленинградцы – питерские рабочие – по всеобщему мнению, отличались от пролетариата других городов. Было принято отмечать их вежливость, обычай носить костюмы, белые воротнички и даже шляпы, словом, их характеризовали как европейский рабочий класс, а Ленинград считался самым европейским городом в России. Когда я была в Ленинграде в первый раз в 1927 году, я была ошеломлена величием этого города с его дворцами, памятниками, даже вид большого завода на Охте, который мне показывали с моста, – все наводило на мысль о необычайной силе Октябрьской революции, свалившей такую могучую цитадель царизма. Теперь я уже пригляделась к дворцам, но воспринимала ленинградский люд по Достоевскому. Эти худощавые мужчины с землистым цветом лица и острыми глазами, сбегающие по ступенькам в пивную, казались мне или студентами-революционерами, или все сплошь Раскольниковыми. Они и вправду были совсем другими, нежели москвичи. Но в центре, на Фонтанке и Невском, я этого уже не ощущала так ясно. А в Петергофе я прикоснулась к ленинградской жизни еще и с другой стороны.

Дом отдыха для учителей помещался в Английском дворце. Это было обыкновенное жилое здание с высокими потолками и просторными комнатами. Я попала в четырехместную. Две «койки» занимали подруги, мало отношения имевшие к педагогике. Одна, лет тридцати, любила повторять: «Вот я некрасивая, не знаю, за что меня любят мужчины?» Другая, помоложе, внимала ей, учась умело устраивать жизнь. Они говорили о свиданьях в Таврическом саду, о поездках на Острова, на Стрелку. Спутниками их были директора магазинов или ответственные работники из числа хозяйственников. Приятельницы сравнивали, кто из них был щедрее, хвастались подарками.

Третьей в нашей комнате – немолодая учительница. Когда наших веселых соседок не было, она говорила о политике. Особенно ее огорчало, что мы отдаем маньчжурам КВЖД. «А русский Иван за все отдувается», – приговаривала она. Сидели мы с ней на террасе в плетеных креслах. По аллее прошла колонна пионеров. «Какие они бледные, худые, – заметила моя собеседница. – Если бы вы знали, сколько они болеют, бедные дети…»

Я в это время читала газету. Сенсация: Гитлер убил Рема. Фашизм захватывает власть в Германии. Между тем учительница рассказывает о знакомом профессоре. Его арестовали, на допросах в НКВД «ставили носом в угол, как провинившегося мальчишку».

Она описывала самодеятельные спектакли в Доме ученых, по‑обывательски выделяя среди актеров-любителей жену профессора или сына академика. Ей это импонировало, а мне становилось скучно. Вспоминались дореволюционные провинциальные любительские спектакли – я успела наслушаться о кипящих там страстях и интригах от старших сестер. Да разве можно было забыть чеховские рассказы, где так часто описания подобных эпизодов вплетаются в фабулу рассказа и в психологические портреты действующих лиц.

Неужели еще продолжается это мещанство? Оно не продолжалось, а только начиналось. Я вспоминала, как еще совсем недавно (в 1929 году) Мандельштам говорил о нашем будущем: «Это будет такое мещанство!.. Мир еще не видел такого…»

Лева приезжал ко мне в Петергоф. Мои бойкие соседки окрестили его малахольным. Ненадежный он был поклонник, по их мнению. Мы гуляли по саду, и он читал свои стихи, насыщенные ахматовскими словами «беда» и другими, не помню сейчас какими. Голос его модулировал. Мы уходили гулять и отдыхали на траве под забором санатория ученых (КСУ), куда нам входа не было. Там как раз отдыхал профессор Н. К. Пиксанов, которого я терпеть не могла. Когда я была студенткой МГУ, я занималась у него в семинаре по Карамзину. У меня осталось к нему неприязненное чувство, потому что он кисло отнесся к моей работе. Я считала его педантом. Может быть, я тогда и не была права, но вот когда он громил Бахтина на защите его диссертации о Рабле, тут уж консерватизм педанта Пиксанова не вызывал сомнений. Дело происходило уже в 1947 году, то есть непосредственно после постановления ЦК о Зощенко и Ахматовой, на долгие годы наложившего печать мракобесия на всю нашу культуру. Тарле в своем письменном отзыве писал о мировом значении книги Бахтина о Рабле, Дживелегов назвал эрудицию Бахтина сокрушительной и беспощадной, один молодой аспирант, ломая руки от смущения, говорил, что работы Бахтина несут свет, а Пиксанов, густо ссылаясь на Чернышевского, негодовал: Бахтин, мол, загоняет гения эпохи Возрождения назад в средневековье! А Бахтин так разошелся, что, опираясь на костыли, ловко прыгал на своей единственной ноге и кричал оппонентам: «Всех пора на смену!» Дживелегов, пытаясь разрядить атмосферу, объявил: «Еще одна такая диссертация – и у меня будет инсульт». Все это я как бы уже предчувствовала в тот день в Петергофе. В саду академического санатория важно прогуливался по дорожкам напыщенный Пиксанов, а под забором смиренно грелся на травке сын знаменитых русских поэтов, будущий видный ученый Лев Гумилев. Зрелище имело свою историческую выразительность.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Мемуары"

Книги похожие на "Мемуары" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Эмма Герштейн - Мемуары"

Отзывы читателей о книге "Мемуары", комментарии и мнения людей о произведении.