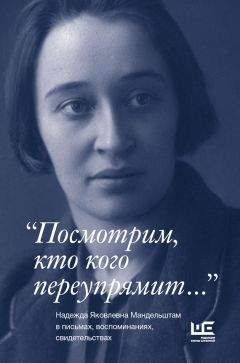

Надежда Мандельштам - Вторая книга

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Вторая книга"

Описание и краткое содержание "Вторая книга" читать бесплатно онлайн.

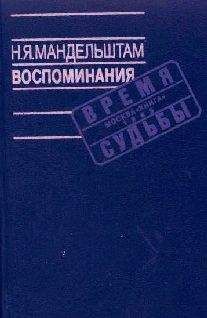

Вдова Осипа Мандельштама Надежда Яковлевна прожила долгую жизнь (1899-1980). За последние годы она написала две книги. Первая - "Воспоминания" - в основном история двух арестов Мандельштама и годов ссылки в Чердынь и Воронеж.

"Вторая книга" - совершенно самостоятельное произведение , в котором Надежда Яковлевна описывает свою жизнь начиная со встречи с Мандельштамом 1 мая 1919 года, рассказывает об их жизни в 20-е годы и начале 30-х годов, о друзьях, литературном окружении. Надежда Яковлевна задается целью осмыслить эпоху и ее основные духовные ценности, разобраться в нравственных корнях поколения и его судьбы. Ее анализ, иногда и очень личный, пристрастный, производит глубокое и серьезное впечатление, оценки и выводы злободневны (хотя книга написана в 1970 г.), сочетают в себе яркость и темпераментность с опытом семидесяти лет тяжелой и содержательной жизни.

"Неистовое цветенье" и карнавал пустых масок, несущих смерть и разложение, может, не так противоречивы, как кажется на первый взгляд. Деревья не расцветают перед рубкой, а человеческое общество, наделенное мыслью и чувством, дает в истоме предчувствия пышное, хотя и ложное цветение. Все общество и каждый человек получили в дар от десятых годов крупицу своеволия, червоточину, которая взбаламутила его личную жизнь и определила общественную позицию. Я знаю эту крупицу в себе, в Ахматовой и даже в Мандельштаме. У него-то было противоядие, но он далеко не всегда умел вовремя его использовать. Дар десятых годов - снисходительность к себе, отсутствие критериев и не покидавшая никого жажда счастья. Мне кажется, ни одна эпоха не дала такого пафоса самоутверждения, как наша. Это болезнь времени, и она еще в полном разгаре.

Остается вопрос, права ли Ахматова, направляя удар на элиту. Каблучки козлоногой и гибель гусарского корнета, толпа лжеучителей, писавших законы, которым "Хаммураби, ликур-ги, солоны у тебя поучиться должны", - все это только тонкая пленка, верхний слой, в собы-тиях как будто не принимавший никакого участия. Для меня главная беда в том, что этот слой осознал себя элитой. Таково было время, что элита создавалась повсюду, где собиралась кучка людей. Элита - властолюбивая верхушка любой группы, самозваный "избранный сосуд", возникающий путем самоутверждения. Элита на каждом шагу и в каждом углу присваивала себе авторитет, потому что подлинные авторитеты были попраны, разбиты и уничтожены. В искус-стве, как и повсюду, шла шумиха и возникали авторитеты на один час, на полвека, на минуту, и от них оставалась одна пыль. В десятых годах появлялись и всходы здоровых семян, но они были почти незаметны в общей шумихе, в визге самоутверждения отдельных групп, школ, демагогов и обольстителей, увлекавших людей неведомо куда. Москва двадцатых годов - осколки интелли-гентской элиты, рвущиеся на службу к победителям, и элита победителей, сводящая друг с другом счеты.

Когда совершились события, люди, поднявшиеся в десятые годы, задумались, как это могло случиться. Поэты, каждый по-своему, пытались осознать, какова роль поэзии и поэта. Они уже знали, что поэт не пророк, не теург и не носитель откровения. Марина Цветаева решила, что в "свете совести" поэт приносит людям меньше пользы, чем любой врач[420] или работник практичес-кой профессии. Экономисты измеряют человека по количеству продукции, моралисты - по числу нарушенных запретов. Цветаева пошла тем же путем - исчислением количества пользы, а это в корне неверно. Мандельштам уже в 1922 году сказал, что с акмеизмом в поэзию пришло нравственное начало[421], и о том, что человек должен быть тверже всего. Свершилось это или нет, не мне судить, но так он понимал поэзию. В поздних записях есть об отношении к труду и к людям: "Внимание - доблесть лирического поэта. Растрепанность и рассеянность - увертки лирической лени". И, наконец, в беглой записи периода работы над "Путешествием в Армению" он выразил свои сомнения в действенности искусства: "Художник по своей природе - врач, целитель. Но если он никого не врачует, то кому и на что он нужен?"

Искусство немало морочило, гипнотизировало и путало людей, и не только в наши дни. Может, в том, насколько велика в нем настоящая целительная, а не гипнотизирующая сила, и есть одно из мерил искусства. Я убеждена, что у подлинной поэзии есть целебная сила, происте-кающая от внутренней правоты и свободы художника. Такой поэт - художник, композитор, кто угодно - не может принадлежать ни к какой элите, потому что человек всегда равен человеку. Он глубоко социален, потому что не противопоставляет себя толпе, хотя никаких "заказов общины" не выполняет[422]. Он не может быть направлен на зло, потому что простой человек, один из толпы, идет на путь зла только вслед за соблазнителем и гипнотизером. Место художника в самой гуще толпы, и он разделяет ее грехи, радости и печали. Ошибки художника, а они неизбежны, - это ошибки толпы, но вряд ли настоящий художник способен участвовать в преступлениях, которые столь часто совершают люди. Если художник видит огонек и светоч, он в отчаянии отступит от толпы, которую науськивают на преступления.

Художнику противопоказаны только власть и учительская позиция. Чему станет он учить, если он не сознает себя элитой, законодателем и вождем? В самой ранней статье Мандельштам[423], полемизируя с Вячеславом Ивановым или, вернее, определяя свою позицию в противовес симво-листам, говорил о ложности учительской позиции. Ссору Пушкина с чернью он объяснял как страх поэта перед близким слушателем, который говорит: "а мы послушаем тебя". Он доказы-вал, что Пушкин был настолько беспристрастным, что сделал свою "чернь" вовсе не дикой и не шалой. Дело не в "черни", пусть даже просвещенной и разумной, а в поэте, который не может быть учителем и ловцом душ. Именно поэтому он свободен от всякого "заказа", потому что "за-каз" предполагает учительство, если "чернь" не дикая. Освобождение поэта от "заказа" в том, что он обращается не к близкому, а к далекому слушателю. Такого слушателя не соблазнишь, не обучишь, даже не развлечешь. Если он захочет или, вернее, почувствует потребность, он вспом-нит поэта, но сам поэт ему не навязывается - ни со своими стихами, ни с поучениями...

Ахматова разделяла взгляды Мандельштама на нравственную природу поэзии. Может, имен-но поэтому в своих заметках о Пушкине она пыталась нащупать те нравственные проблемы, ко-торые перед ним вставали, и даже наивно назвала его "моралистом". Поэт, конечно, не моралист (эти всегда рвутся учить), а человек, сохранивший чувство греховности (дивные покаянные стихи Пушкина!). Слово Ахматова употребила неудачное, но смысл ее розысков именно таков. В "Поэме без героя" речь идет о греховности в годы, когда это чувство было утрачено всеми, особенно теми, кто ощущал себя элитой. Надо было иметь смелость взглянуть на свою моло-дость, расценив ее по мерилам "долины Иосафата", ведь все так снисходительны к десятым и двадцатым годам... Ахматова сумела сказать козлоно-гой: "Не тебя, а себя казню". Это и есть скрытая тема поэмы, которую она старалась упрятать в шкатулку с тройным дном ("Ну а вдруг как вырвется тема, кулаком в окно застучит?"). Поэма, прикрытая неистовым ритмом, говорит о возмездии за бездумную молодость среди людей, причислявших себя к элите, и твердит о "серебряном веке". В этом сила поэмы.

Культ красавиц, уклончивость, тройное дно, "зеркальное письмо" и даже музыкальные реминисценции и многие красоты принадлежат символистам - это их наследство - и ослаб-ляют поэму. Там, где "столетняя чаровница" красуется брюлловским плечиком, Ахматова изменяет себе, поэзии отречения, жесткой строгости и лаконичности лучших стихов зрелости. Жирмунский сказал Ахматовой, что поэма написана так, как хотели бы писать символисты, но не сумели, и Ахматову это почему-то порадовало. Отрекаясь от ложного цветения десятых годов, надо было не соблазняться их призрачным богатством.

Ахматову никогда не покидало беспокойство относительно поэмы. Она считала, что поэма оправданна, только если она лучше всего остального. Кроме моей личной обиды - трех букв над "Первым посвящением", - я думаю, что поэма во многом связана с предрассудками и своеволием десятых годов, с чужими ритмами и мыслями, которые открыли дорогу звездным блужданиям последнего периода.

"Гость из будущего" в поэме совсем не таинственное создание, как говорят любители трой-ного дна. Это, во-первых, будущий читатель, во-вторых, вполне конкретный человек, чей при-ход в "Фонтанный дом" был одним из поводов к постановлению об Ахматовой и Зощенко. Он был прообразом будущего читателя, потому что в тот проклятый год в нашей стране еще никто не научился читать.

Многие ли научились читать в семидесятом году? Не знаю, не вижу, не слышу. Боюсь, что нет. Боюсь, что брожение умов принимает сейчас особо страшную форму, более страшную, чем в годы колючей проволоки и массовых смертей "с гурьбой и гуртом". Когда происходит брожение умов, только единицы, одино-кие и грустные люди, пробуют читать и ищут спасения от общего развала. Такие, может, сейчас существуют. Сколько их? Этого никто представить себе не может, потому что люди безнадежно разъединены.

Первая встреча

Я собираюсь рассказать о своем споре с Ахматовой по совершенно незначительному поводу, никакого значения не имеющему. В старости она отказалась от "потока доказательств" и только взывала к своему непререкаемому авторитету: "Что вы мне рассказываете! Я ведь знаю!" При малейшем несогласии собеседника возникал неистовый шквал: сомнений в своей правоте она не допускала. "Ануш, вы бешеная кошка", - говорила я; она взрывалась с оглушительной силой, и спор кончался в ее пользу. Однажды в Ташкенте она мне призналась, что в молодости была очень трудной раздражительной, капризной, нетерпеливой, не знала удержу, спешила жить и ни с чем не считалась. Тогда ее слова показались мне неправдоподобными, а она сказала, что просто научилась обуздывать себя. В старости, когда прорвались основные черты характера, я поняла, как трудно было ей держать себя в узде. Люди, знавшие ее в молодости, хорошо понима-ли, что она с трудом справляется с собой, потому что это действительно трудная задача.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Вторая книга"

Книги похожие на "Вторая книга" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Надежда Мандельштам - Вторая книга"

Отзывы читателей о книге "Вторая книга", комментарии и мнения людей о произведении.