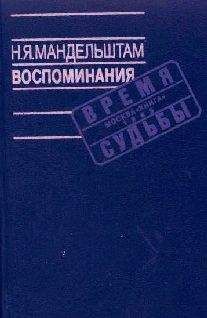

Надежда Мандельштам - Вторая книга

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Вторая книга"

Описание и краткое содержание "Вторая книга" читать бесплатно онлайн.

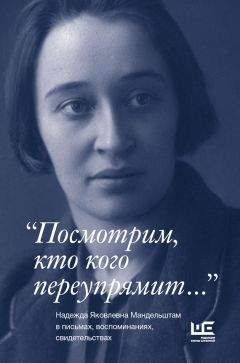

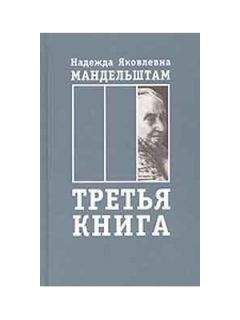

Вдова Осипа Мандельштама Надежда Яковлевна прожила долгую жизнь (1899-1980). За последние годы она написала две книги. Первая - "Воспоминания" - в основном история двух арестов Мандельштама и годов ссылки в Чердынь и Воронеж.

"Вторая книга" - совершенно самостоятельное произведение , в котором Надежда Яковлевна описывает свою жизнь начиная со встречи с Мандельштамом 1 мая 1919 года, рассказывает об их жизни в 20-е годы и начале 30-х годов, о друзьях, литературном окружении. Надежда Яковлевна задается целью осмыслить эпоху и ее основные духовные ценности, разобраться в нравственных корнях поколения и его судьбы. Ее анализ, иногда и очень личный, пристрастный, производит глубокое и серьезное впечатление, оценки и выводы злободневны (хотя книга написана в 1970 г.), сочетают в себе яркость и темпераментность с опытом семидесяти лет тяжелой и содержательной жизни.

Ахматова жаловалась, что "Поэма без героя" с первых минут втащила ее в водоворот, из которого она не могла выбраться. Она бросилась заниматься хозяйством, мыть кастрюли, сти-рать белье, подметать, убирать, делать все, от чего обычно увиливала, - так ей хотелось передохнуть и выбраться из течения, которое тащило ее неизвестно куда. Несколько лет подряд она находилась под властью поэмы.

Ахматова всегда интересовалась поэмой как особым жанром и часто о ней говорила, но не с Мандельштамом. Его она боялась. С ним был, пожалуй, только один разговор о поэме - по поводу "Спекторского"[404], когда мы обнаружили сходство этого стиха-рассказа с поэмами Случевского и Полонского. Мандельштам сказал: "В самом деле..." Ахматова же, когда мы остались вдвоем, заметила, что "Евгений Онегин" надолго остановил развитие (она легко употребляла это слово и не имела против него принципиальных возражений) поэмы - все приступавшие к ней невольно подражали готовому образцу: "Большой поэт перегораживает течение поэзии, как плотина..." Первым вырвался из-под влияния "Евгения Онегина" Некрасов в "Кому на Руси жить хорошо". Про Маяковского она сказала, что он останется в русской поэзии, потому что дал новую форму поэмы. Она читала Китса и Браунинга и никак не могла найти ключа к Браунингу (это уже происходило позже, когда уже был первый вариант "Поэмы без героя"), хотя он очень ее беспокоил. Единственное, что приходило ей в голову, это разговоры о драматургическом характере дарования Браунинга[405]. Она при этом приводила известный пример: несколько человек рассказывают об одном, и том же событии (убийство женщины, убежавшей от жестокого мужа)[406], и каждый рассказ - монолог неосуществленной трагедии. К Браунингу у нее еще был особый интерес когда-то Гумилев сказал ей, что они двое будут как Браунинги, - при жизни слава досталась жене[407], после смерти внезапно вырос муж, а жена почти исчезла. Почему они все так интересовались славой? Вот уж о чем думать не стоит...

Мандельштам о специфике поэмы как жанра не обмолвился ни единым словом. Он помнил небольшие отрывки и строчки из "Кому на Руси жить хорошо" и поминал "Медного всадника". В самом начале нашей эры могло показаться, что у нас существует некоторая аналогия с Петровской эпохой[408]. С известного отдаления стало ясно видно, что сходства нет: две эпохи разнонаправленны и ведут к разным результатам. Думаю, что ничего похожего на "петербургский период" наша жизнь не даст.

Впрочем, кто знает, как все будет выглядеть через несколько сот лет. Может, даже найдутся любители архаических книг, написанных по методу социалистического реализма... Будут ли только эти столетия и люди, способные читать?

Лучшее определение социалистического реализма я услыхала в 1938 году от бойкого молодого фотографа. Я готовилась к аресту, и мне захотелось оставить близким на память свою фотографию. Фотограф требовал, чтобы я подняла голову, опустила голову, наклонила голову... Мне надоело, и я сказала с раздражением: "Не мудрите, снимайте, как есть". "Значит, вы против социалистического реализма", - заключил фотограф. Я заинтересовалась, что он под этим понимает. "Соцреализм, - пояснил он, - это немножко лучше, чем на самом деле..." Ошибка только в количественном определителе - не "немножко", а "множко"... Впрочем, книг, написанных этим методом, я не читала - в них нет ни "тяги", ни просветления. Они пахнут кульками и писательскими дачами.

Все проблемы жанров мне абсолютно чужды, и я знаю только одно лирические стихи никогда не замутняют сознания. От погружения в лирику, как бы трагична она ни была, сознание просветляется и очищается. Происходит нечто вроде катарсиса[409] (тоже неопределимое, но вполне объективное понятие). В поэме же есть темное и опасное, порожденное, скорее всего, не глубиной и единством порыва, а чистой "тягой", внешним блеском и текучестью ритма ворожбой и колдовством, завлекающими и не дающими разряда. Л.Я.Гинзбург говорила Ахма-товой, что в "Поэме без героя" она пользовалась "запрещенными приемами", хотя приемов этих никто не запрещал. К поэме приложимы слова Ахматовой, сказанные про самое себя: "Какая есть, желаю вам другую". Я далека от мысли считать, что все существующее разумно (тем более что бывает истинное, а бывает и мнимое существование), но поэму все же приходится прини-мать такой, как она исторически сложилась, - с ее текучестью, индивидуалистическим душком, капризами и неизбежной дымкой таинственности. "Тяга" проносит читателя от верховья к устью, но, оглянувшись на весь путь, он чувствует, что из-за быстроты движения ему не удалось разглядеть ни реки, ни берегов. Поэма в чем-то сходна с быстро бегущим временем, которое потом слипается в один ком. (Мандельштам, видно, это знал, потому что не преминул заметить, что "Божественная комедия" наращивает время.) От многих поэм у меня остался только "рассказ" да еще несколько разрозненных строк. Ахматова совсем иначе относилась к поэме, и ее отношение мне столь же чуждо, как культ "красавиц". Она назвала поэму "столетней чаровницей" и снабдила ее дамскими аксессуарами - брюлловское плечико, кружевной платочек "А столетняя чаровница вдруг очнулась и веселиться захотела. Я ни при чем. Кружевной роняет платочек, томно жмурится из-за строчек и брюлловским манит плечом..." Она говорила о "колдовской силе" поэмы и, очевидно, считала ее порождением романтизма. Не отсюда ли ее поверхностный блеск и соблазн?

Мандельштам написал в рецензии на Поисманса[410], что романтики не знали жизни, а декаденты (Поисманс) знали. Поэма, порождение романтизма, скользит по жизни и потому не содержит жизнеутверждающего начала. В лирической поэзии, главная тема которой становление личности, всегда есть жизнеутверждающее начало. Обретая себя, личность познает себя и свое место в жизни. Для романтика смерть - незаслуженная обида. Для того, кто нашел свое место в жизни, исполненной смысла, смерть - последний творческий акт. Я думаю, что приятие жизни во всей ее сложности, со всей ее бедой и горем, в сознании, что через текущую жизнь познается иная, а через творение Творец, то есть в жизнеутверждении, заключается очистительная сила лирики. Для меня лирика - большая форма по сравнению с поэмой. Поэма - большая стихо-творная форма только в количественном смысле: в ней много строчек.

XII. Черновик

"Поэма без героя" сопоставима с "Шумом времени". Обе вещи появились благодаря одинаковому психическому импульсу. И ту и другую можно определить как поиски утраченного времени, в котором находится ключ к настоящему. Для Ахматовой это еще и последний взгляд "на красные башни родного Содома"[411], и от такого взгляда удержаться почти невозможно, хотя известно, какова расплата за нарушение запрета. Мандельштам утверждал, что память его работает "не над воспроизведением, а над отстранением прошлого". В какой-то степени это могла бы сказать и Ахматова, но, отстраняя прошлое, видишь его с непереносимой яркостью и выпуклостью. "Шум времени" - рассказ о прошлом. Оно уже не существует, но, воскресая в памяти, полно конкретности и до боли яркого виденья людей и вещей, чем-то символизировавших время: концертное безумие, репетитор, еврейская квартира с запахом кожи и кресло "тише едешь, дальше будешь", парады на Марсовом поле и эсеровская семья Синани... В "Шуме времени" Мандельштам искал ответа на мучившие его вопросы, в частности, первым встает вопрос: откуда взялась отчужденность от текущего времени? "Шум времени" стоит между стихотворениями "Век" и "1 января 1924" - книга в основном написана в 23 году в Гаспре, когда изоляция еще была добровольной. Подспудная тема в прозе скрыта, но она та же, что в стихах. Именно к прикрытости и затушеванности основной темы и личной в ней заинтере-сованности Мандельштама относится фраза о том, что память его враждебна всему личному. Там, где назад оглядываются любовно, все выглядит идиллично, но никакая идиллия Мандель-штаму не свойственна. Ирония тоже ему чужда, а ведь она часто маскирует идиллию. У него жесткий и трезвый взгляд, который создает видимость бесстрастия, но тем не менее "Шум времени" глубоко личная книга, хотя автор не говорит о своей заинтересованности в каждой из выдвинутых тем.

Мандельштам формировался в двойственном мире еврейской квартиры и обреченного Петербурга, в городе, "знакомом до слез". В Тенишевском училище - первая литературная встреча и первое приобщение к поэзии. Там же революционный воздух и подготовка к будущему. Главное в детстве - мать и музыка, архитектура города. Богатство впечатлений и общий сумбур. В противоположность Ахматовой он не боялся показывать сумбур, в котором рос и жил. Ахматова никогда не возвращалась к своему детству и станов-лению. Она отрезала ранние годы, потому что в них ничего идиллического не было, а был ничуть не меньший сумбур, чем у Мандельштама. Однажды в Ташкенте мы говорили об этом сумбуре, и я сказала: "Значит, и у вас есть это чувство разночинства, что у Мандельштама". Она страшно огорчилась - ей ни за что не хотелось признать себя разночинцем. Ее тянуло в круг повыше, где сумбур скрыт благородными покровами. Свою жизнь она как будто начинала с возвращения в Царское Село женой Гумилева, а скорее, даже с разрыва с Гумилевым. У нее была тенденция сглаживать разрывы и сумбур прошлого, у Мандельштама, раскрывая, - изжи-вать их. (Мне иногда кажется, что ее отношения с дочерью Пунина обусловлены именно этой потребностью - смягчить прошлое, облечь его в умилительную рамку: падчерица, к которой относятся как к дочери. Из этого ничего не вышло, кроме абсолютного безобразия, и оно вылеза-ло из всех щелей еще при жизни Ахматовой, о чем нам приходилось нередко с ней говорить.)

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Вторая книга"

Книги похожие на "Вторая книга" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Надежда Мандельштам - Вторая книга"

Отзывы читателей о книге "Вторая книга", комментарии и мнения людей о произведении.