Надежда Мандельштам - Вторая книга

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Вторая книга"

Описание и краткое содержание "Вторая книга" читать бесплатно онлайн.

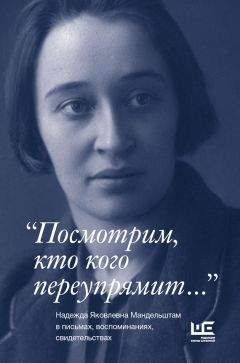

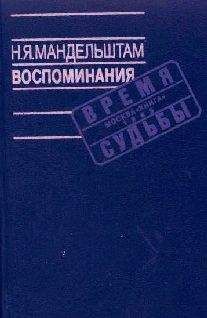

Вдова Осипа Мандельштама Надежда Яковлевна прожила долгую жизнь (1899-1980). За последние годы она написала две книги. Первая - "Воспоминания" - в основном история двух арестов Мандельштама и годов ссылки в Чердынь и Воронеж.

"Вторая книга" - совершенно самостоятельное произведение , в котором Надежда Яковлевна описывает свою жизнь начиная со встречи с Мандельштамом 1 мая 1919 года, рассказывает об их жизни в 20-е годы и начале 30-х годов, о друзьях, литературном окружении. Надежда Яковлевна задается целью осмыслить эпоху и ее основные духовные ценности, разобраться в нравственных корнях поколения и его судьбы. Ее анализ, иногда и очень личный, пристрастный, производит глубокое и серьезное впечатление, оценки и выводы злободневны (хотя книга написана в 1970 г.), сочетают в себе яркость и темпераментность с опытом семидесяти лет тяжелой и содержательной жизни.

Маршак разводил вальс со слезой, дубоносый учитель внушал школьникам отвращение к Пушкину, цензор черкал вульгарным красным карандашом, а толпы редакторов трудились над сырыми рукописями, нивелируя, подчищая, сглаживая. Так создавались книги - одна за другой, - и авторы входили в программы учебных заведений, наших и зарубежных, а редактор, главный герой, пребывал в тени, был невидимкой. А силу он набрал огромную. Выработались правила развития сюжета и особый языковой стиль. Плоский след редак-тора виден на каждой книге. Через советского редактора осуществлялся диктат в литературе, и он поэтому научился игнорировать рынок ведь его основная обязанность - воспитывать автора и читателя. Редактор построил барьеры, через которые не могла прорваться ни одна рукопись, хоть чем-нибудь отличающаяся от других и написанная не по установленным законам. Читате-ли, питавшиеся пойлом, вышли на пенсию, а редакторы продолжают свое дело и удивляются, почему книжки не раскупаются, а лежат штабелями на складах. Ходит анекдот про мать, перепе-чатавшую на машинке "Войну и мир", потому что сын читает только машинописный Самиздат.

С двадцатых годов весь аппарат заказной литературы ведет героическую борьбу с проявлением личности в литературе. Это он прославил "большие формы" и грудью защищает тухлятину, называющуюся романом. Новое поколение писателей романов не пишет, но оно стоит на распутье, потому что мысль не созревает, и единственное, что остается, это спасаться в оригинальность, в которой нет и не будет спасения. Тынянов, заявивший об окончании эпохи поэзии и о приближении торжествующей прозы, совершенно забыл, что проза это мысль. Неужели он принимал шебуршение двадцатых годов за мысль? Эпохи прозы не было. Была эпоха заказа. Она не кончилась.

Оказалось, что в столах почти ничего не хранилось - лишь ничтожное отклонение от заказа. Работали Платонов и Зощенко и несколько поэтов, сохранивших личность. Остальные ее потеряли и потому охотно шли на выучку к Маршаку и к прочим редакторам.

Главная удача нищего - найти потерянное, но найти свое "я" труднее, чем иголку в сене. Самиздат пока что живет антизаказом, что является вариантом заказа. Ценность главного автора Самиздата Солженицына в том, что он восстанавливает связь времен. Это первый шаг к осозна-нию себя человеком. Только пройдя через этот этап, люди поймут, что отдельное, единичное предстательствует за общее, является его символом. Литература существует там, где есть боль, а боль ощущает только человек, личность. Там, где существует боль, говорят не о малой или большой форме, не о стиле или сюжете, а только о боли, и она сама знает, во что воплотиться. Боль предупреждает человека о болезни и дает возможность исцелиться. Но есть болезни, которые кончаются смертью. Будущее покажет, чем мы больны и что нам предстоит - летальный исход или жизнь.

X. Вставка и деталь

Редактор Госиздата Чечановский, с которым я служила когда-то в газете "За коммунистичес-кое просвещение", иногда заходил к нам в гости. Он был верующим марксистом не слишком агрессивного толка. Мандельштам развлекался, вступая с ним в споры, которые кончались ничем, и каждый оставался при своем. Начальство как будто никакой информации об этих спо-рах не получило, во всяком случае в деле они не фигурировали. Это говорит в пользу Чечанов-ского. Меня раздражали эти споры. Чечановскому было совершенно ясно, что мировоззрение Мандельштама отжило свой век и он, бедный, не умеет перестроиться, а Мандельштам совер-шенно бесплодно тратил время: зачем оспаривать несложные диалектические построения - это не обогащает ни ума, ни сердца. Если бы марксизм не был официальной идеологией, обязатель-ной для каждого, кто претендует на кусок хлеба, вряд ли Мандельштам стал бы всерьез обсуж-дать базис и надстройку или теорию скачков в историческом процессе, а тем более проблемы материи, которая, развиваясь, порождает такую оригинальную штуку, как мозг. Отрицатели марксизма в спорах с ним пользовались тем же языком, что марксисты. Сам предмет спора снижал уровень мысли. Но Мандельштам ощущал ярую потребность в собеседниках, и это и побуждало его на разговоры со случайным, но в общем безвредным Чечановским. Говорить ведь было не с кем - уровень собеседников планомерно снижался. Марксисты и немарксисты были серыми птичками.

Очередное собрание сочинений, проданное в Госиздат[396], попало в редакторские руки Чечанов-ского. Мандельштаму было совершенно безразлично, кто будет снимать, резать и уничтожать книги, а в издание мы не верили. Договор и выплату денег устроил Бухарин, чтобы было хоть что-нибудь на жизнь. На эти деньги - их было совсем мало - мы поехали в Крым[397], а последняя выплата предстояла поздней осенью. Собрание предполагалось двухтомное, но авторские гонорары были такими нищенскими, что ничего похожего на бюджет дать не могли. (Своих обеспечивали неизвестно как, таинственным фиксом или конвертом.) К отсутствию бюджета мы привыкли и радовались хоть минутной передышке и, главное, Крыму, где мы провели два месяца.

В Москву мы вернулись в конце июля и сразу переехали на новую квартиру, откуда в следующем мае увели Мандельштама на Лубянку. В новой квартире сразу пошел оседлый сумбур, споры с Чечановским, болтовня Нарбута и Зенкевича, гости, еще не научившиеся пользоваться телефоном, нормальное количество стукачей, согласно профессии не преду-преждавших о своем приходе, и частые приезды Ахматовой, которую Мандельштам научился вытаскивать из Ленинграда по междугородному телефону, - она приезжала после пяти вызовов. Гостил Лева, которого выпроводили из Ленинграда, где над ним сгущались очередные тучи: незадолго до приезда в Москву его впервые посадили и через несколько дней выпустили. Это было, так сказать, боевым крещением. Мать и сын, встречаясь, не могли оторваться друг от друга. Пунин Леву не переносил и при его виде сразу начинал "пунические войны". У нас же любили обоих, и никто не мешал им радоваться встрече. Ахматова жила на кухне, куда еще не провели газа, и туда к ней приходили гости - Чулков, какие-то люди из Художественного театра, вдова Есенина, еще неизвестные мне женщины... Зимой 34 года появилась Петровых. Денег не было. Остатки гонорара за собрание принес в портфеле Бублик, спившийся уголовник, учившийся когда-то в гимназии со вторым братом Мандельштама. Гостил "дед" и жаловался, что никто не слушает его "маленькую философию". Это было самое безалаберное время в моей жизни, настоящая болтанка, и мы как-то пропустили без внимания грозный симп-том, предвещавший настоящую беду. Быть может, мы хорошо сделали, что почти что прозевали его, иначе нами бы завладело уныние, а наши мысли сосредоточились бы на будущем. В наших условиях жить будущим не рекомендуется. Будущее - всегда беда и бросает черную тень на настоящее. Оно отравляет настоящее, сжимает глотку приступами страха, выпивает из человека всю кровь и все силы. Пугаться заранее не следует. Умные люди, которые испугались заранее, сразу сообразив, что за цветочками последуют ягодки, ничего не посмели делать - ни думать, ни любить, ни писать, ни дышать, но участи своей .все равно не миновали. Если бы я сейчас задумалась о будущем, я бы погрузилась в летаргию, хотя нынешние времена настоящий рай по сравнению с прошлым. Но на нашей большой земле райская жизнь - понятие относительное. Иные избалованные люди примут этот рай за самый обыкновенный ад. Все дело в том, с чем сравнивать и что принимать за точку отсчета. Оптимисты вроде меня принимают за точку отсче-та эпоху до смерти хозяина и до Двадцатого съезда.

Мы въехали в квартиру в начале августа и постепенно обживались, привыкая к непрерывно-му пению воды из уборной и к виду с пятого этажа на огромную и еще низкорослую Москву. В эти дни мне пришлось одной пойти в Госиздат по поручению Мандельштама. Почему так случи-лось, я не помню. Обычно мы ходили вдвоем или он один. Может, он прихворнул и послал меня за деньгами, а не то позвонил Чечановский и вызвал именно меня... Так или иначе я одна очути-лась там, и Чечановский отвел меня в коридор в тихий уголок для конфиденциального разгово-ра. Мы ускользнули от младших литсотрудников, сидевших в одной комнате с Чечановским. У него, вероятно, старшего редактора, отдельного кабинета не было - только стол, как у почтен-нейшего начальника или настоящего писателя, пишущего роман. Такие столы давались не зря.

Лицо, сидящее за столом, вызывало глубокое почтение. Это однажды хорошо сформулиро-вал Пастернак. Брошенная жена, Женя, однажды захотела стоять на трибуне во время демонстрации (одно время была такая мода) и потребовала у Бориса, чтобы он достал ей пропуск. Он побежал в Союз писателей и упросил дать ему пропуск для утешения и развлечения Жени. Накануне праздника ему дали вожделенную бумажку, но оказалось, что пропуск выписан на его имя. Секретарша посочувствовала и посоветовала не смущаться - пусть Евгения Владимировна идет по этому пропуску, кто там станет разбираться... Женя пошла, но ее не пропустили, и начался скандал по поводу незаконной передачи пропуска. "Чего вы поверили девчонке-секретарше?" - спросила я Пастернака, выслушав его жалобы. "Как не поверить, - возразил Пастернак, - ведь она сидит за столом!" Нами овладело смертное почтение ко всем, кто сидит за столом. С тех пор повелось словечко - мы проверяли значимость человека, спрашивая: "А он сидит за столом?" Чечановский сидел за столом с ящиками. Это предвещало, что разговор в коридоре будет серьезным.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Вторая книга"

Книги похожие на "Вторая книга" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Надежда Мандельштам - Вторая книга"

Отзывы читателей о книге "Вторая книга", комментарии и мнения людей о произведении.