Надежда Мандельштам - Вторая книга

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Вторая книга"

Описание и краткое содержание "Вторая книга" читать бесплатно онлайн.

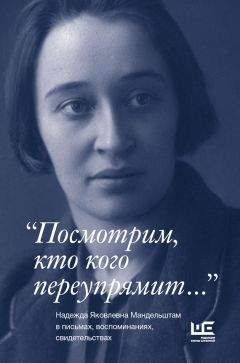

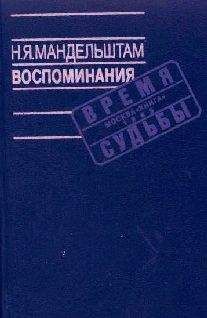

Вдова Осипа Мандельштама Надежда Яковлевна прожила долгую жизнь (1899-1980). За последние годы она написала две книги. Первая - "Воспоминания" - в основном история двух арестов Мандельштама и годов ссылки в Чердынь и Воронеж.

"Вторая книга" - совершенно самостоятельное произведение , в котором Надежда Яковлевна описывает свою жизнь начиная со встречи с Мандельштамом 1 мая 1919 года, рассказывает об их жизни в 20-е годы и начале 30-х годов, о друзьях, литературном окружении. Надежда Яковлевна задается целью осмыслить эпоху и ее основные духовные ценности, разобраться в нравственных корнях поколения и его судьбы. Ее анализ, иногда и очень личный, пристрастный, производит глубокое и серьезное впечатление, оценки и выводы злободневны (хотя книга написана в 1970 г.), сочетают в себе яркость и темпераментность с опытом семидесяти лет тяжелой и содержательной жизни.

Вячеслав Иванов надеялся, что "Дионис варварского возрождения вернет нам миф". Русский и германский народы в понимании Вячеслава Иванова принадлежат к варварской дионисийской стихии. (Эти народы показали высокую - неужели дионисийскую? - дисциплинированность в различных штурмовых отрядах и соответствующих учреждениях.) Приятно отметить, что Вячеслав Иванов все же боялся дионисийской стихии: "Дионис в России опасен: ему легко явиться у нас гибельною силой, неистовством только разрушительным". (Я не уверена, что народ, бушевавший в начале революции и требо-вавший себе земли, чтобы ее засеять, был воплощением разрушительной стихии.) Тем не менее Вячеслав Иванов боялся просвещения больше неистовства и призывал беречь "вещую слепоту" народа. (Почему все так боялись просвещения? К великому несчастью, современная обязатель-ная школа служит чему угодно, только не просвещению. Она, видно, бережет пресловутую "вещую слепоту" и "дионисийскую варварскую душу", ругающуюся в очередях и скандалящую в автобусах и коммунальных квартирах.)

Когда художник встретится с народом, "страна покроется орхестрами и фимелами, где будет плясать хоровод". (Почему единство представляется фантастам в виде хоровода? Неужели они не видели другой, более глубокой сплоченности?) Тогда-то возродится трагедия и мистерия и "воскреснет истинное мифотворчество". Что подразумевает Вячеслав Иванов под мистерией, понять трудно, и еще менее ясен способ возрождения трагедии. Так ли это просто? Дионисий-ство же для него - некое психологическое состояние, "круг внутреннего опыта", независимый от исповедания. Таков ход, который дает Вячеславу Иванову возможность сочетать дионисийс-кий восторг с христианством. Творчество должно, по Вячеславу Иванову, быть религиозным, но "как эстетик" он считает себя вправе оперировать "религиозно-психологическим феноменом дионисийства". Символисты все ницшеанцы (Ницше, по Вячеславу Иванову, - первый двига-тель современной души), и оно-то толкало их на поиски синтеза между христианством и язычес-кими религиями. Дионис оказался с руки еще и потому, что для эллинов он, как бог страдаю-щий, был ни более ни менее как "ипостасью Сына". Это смешение понятий характерная для девятнадцатого века забава: искали внешнего сходства между религиями, не различая сущност-ных моментов. Чем обогатились они, соединяя религии природы с религией искупления и Духа? Вячеслав Иванов еще не прочь прибавить к христианству элементы "своеобразно преломленного в его среде пантеиз-ма" ("Предчувствия и предвестия"). Он искал "религиозного синкретизма", и так называемая элита десятых годов прислушивалась к каждому его слову.

Символисты всегда боролись с личностным началом в работе художника, поскольку они были индивидуалистами или, как предлагал Вячеслав Иванов, сверхиндивидуалистами. От них же и пошла тяга к "большой форме". В совете Гумилева молодой Ахматовой писать баллады я вижу отголосок этой моды десятых годов. Сам Гумилев за это сильно поплатился, особенно в ранних книгах с их зачатками фабульности. Отход от христианства расшатывал отношение к личности, и это остро сказалось на понимании роли художника в обществе. Общественное положение художника как частного лица, чью работу общество может принять или отвергнуть, уже не удовлетворяло символистов. Они искали новых способов укрепить положение худож-ника, найти для него место в стране, покрытой "орхестрами и фимелами". Здесь-то и возникло слово "заказ", с такой охотой подхваченное в двадцатых годах "деятелями искусств" всех направлений, особенно символистами и их прямыми преемниками футуро-лефовцами. Все они помнили идеи Вячеслава Иванова насчет роли художника и его пропаганду заказа. Художник, он же "теург, пророк, носитель откровения", оказывается, "нуждается в заказе не только вещест-венно, но и морально, гордится заказом и, если провозглашает о себе подчас, что "царь" и, как таковой, "живет один", - то лишь потому, что сердится на... не идущих к нему заказчиков". Вячеслав Иванов считал, что эпоха, в которой он жил, - критическая, Каинова, но ждал прибли-жения "органической эпохи" с расцветом мифотворчества. В десятые годы "органическое" было одним из самых ходовых слов и означало "связанное с народом, имеющее с ним общие корни, внедренное в его глубины". В удешевленном варианте советского искусства оно вернулось сначала как "искусство для народа", а потом "народное искусство", тождественное с партийным искусством, поскольку партия представляет собой народ. Двадцатые годы были отданы на поиски "стиля" народного искусства от лефовских плакатов до "призыва ударников в литературу", придуманного РАППом[392], а потом утвердился найденный стиль - социалистический реализм. Художник же стал, по предсказанию Вячеслава Иванова, "ремесленником веселого ремесла" - исполнителем "творческих заказов общины". Поскольку у общины денег нет, заказ получался у государства, но-давался он, конеч-но, от имени народа.

Предвидя идиллическое будущее, Вячеслав Иванов мечтал об единомыслии. Зритель в эпоху дионисийского разгула трагедий и мистерий "затеривается в единомысленном множестве". Единомыслие действительно было достигнуто, но добилась его не элита с ее гордыми мечтами, а революционная интеллигенция, победители, сумевшие обуздать мысль и личность. "Орхестры и фимелы" обернулись самодеятельностью, которая особенно хорошо прививалась в лагерях, потому что освобождала от тяжкого труда. По свидетельству Марченко, сейчас положение изменилось: самодеятельностью и хоровым пением занимаются только "полицаи", остальные предпочитают тяжкий труд. Мы долго хвастались тиражами книг, считая большой тираж признаком народности, а сейчас книги вроде как перестали раскупаться. Один только Кочетов вызывает сенсацию не меньшую, чем хороший детектив на Западе. Может, ловкий сыщик из полицейского романа - это и есть современный миф?

Когда Мандельштам привел меня к Вячеславу Иванову в его скромную комнатку в Баку[393], где сидел мальчик и готовил уроки, а милая дочь угостила нас чем-то вроде чая, мы услышали жалобу хозяина, что ему не удалось договориться с победителями. Он пробовал это сделать через Каменеву, но ничего не вышло. "Я ведь всегда был за соборность, вы знаете", - сказал он, поясняя, почему хотел пойти на сотрудничество. По дороге домой, то есть в вагон, стоящий на запасных путях, Мандельштам вспомнил эти слова и удивился: что Вячеслав Иванов понима-ет под соборностью? Армию? Толпу? Митинг?.. Понятия "соборность" и "коллективизм" в статьях Вячеслава Иванова не разделяются. Между тем соборность - понятие церковно-религиозное, ничего общего с коллективизмом не имеющее и даже ему противопоставленное. Соборность - это братство лиц, входящих в собор и сознающих себя детьми единого Отца. Коллектив механическое объединение индивидуумов для самообороны и определения своего места в чуждом и страшном мире. В коллектив загоняет страх, потерянность, жажда пайка. В нем нет и тени братства, и хорошо, если человек человеку не всегда волк. Коллектив подчиняет человека, зато снимает с него сознание ответственности. Современное государство с его формами хозяйства и научного исследования способствует образованию коллективов. Это относится ко всем развитым государствам, а далеко не только к тоталитарным, хотя последние умело использовали коллективы для подчинения человека. Они делают это в более откровенной форме, чем государства, сохраняющие демокра-тиическую структуру. Сущность же остается одинаковой.

Человек, порабощенный коллективом, неизбежно становится индивидуалистом, а собор-ность немыслима без полной свободы личности. Вячеслав Иванов считает, что соборность предполагает "принцип круговой поруки" и "ответственность всех за всех". Таков принцип коллектива, а не соборности, где каждый отвечает за каждого и за всех. Для Вячеслава Иванова понятия соборности и коллективизма, личности и индивидуальности нерасчленимы. Умели ли различать их в десятых годах? Думаю, что для религиозных философов различие всегда было ясным, но символисты были сами индивидуалистами (со стремлением к сверхиндивидуализму) и, находясь под огромным влиянием Ницше и Шопенгауэра, прививали русской элите (я употребляю выражение Бердяева, чтобы определить присимволистические круги) теории и мысли, толкающие на переоценку ценностей, отказ от личности и соединение христианства с язычеством. Подобная смесь только содействовала распаду.

Характерно, что почти у всех символистов десятых годов, в том числе и у Вячеслава Иванова, можно найти апологию жестокости. Я нашла у Вячеслава Иванова: "Жестокости свойственно светлое выражение лица"[394], а жертва "впивает... световую энергию мучителя". Элита учила благосклонно относиться к жестоким сверхиндивидуалистам. Не подготовила ли она русскую интеллигенцию, элиту, к приятию идей террора?

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Вторая книга"

Книги похожие на "Вторая книга" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Надежда Мандельштам - Вторая книга"

Отзывы читателей о книге "Вторая книга", комментарии и мнения людей о произведении.