Надежда Мандельштам - Вторая книга

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Вторая книга"

Описание и краткое содержание "Вторая книга" читать бесплатно онлайн.

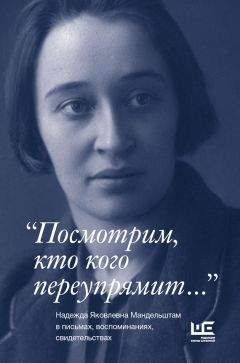

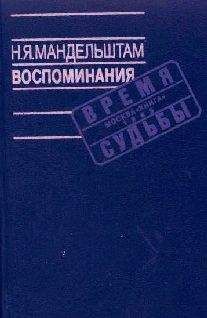

Вдова Осипа Мандельштама Надежда Яковлевна прожила долгую жизнь (1899-1980). За последние годы она написала две книги. Первая - "Воспоминания" - в основном история двух арестов Мандельштама и годов ссылки в Чердынь и Воронеж.

"Вторая книга" - совершенно самостоятельное произведение , в котором Надежда Яковлевна описывает свою жизнь начиная со встречи с Мандельштамом 1 мая 1919 года, рассказывает об их жизни в 20-е годы и начале 30-х годов, о друзьях, литературном окружении. Надежда Яковлевна задается целью осмыслить эпоху и ее основные духовные ценности, разобраться в нравственных корнях поколения и его судьбы. Ее анализ, иногда и очень личный, пристрастный, производит глубокое и серьезное впечатление, оценки и выводы злободневны (хотя книга написана в 1970 г.), сочетают в себе яркость и темпераментность с опытом семидесяти лет тяжелой и содержательной жизни.

VIII. Фальшивые кредиторы

В самом начале двадцатых годов Мандельштам заметил, что все порываются учить поэтов и предъявляют к поэзии тысячи требований: "Бедная поэзия шарахается под множеством наведен-ных на нее револьверных дул[386] неукоснительных требований. Какой должна быть поэзия? Да, может, она совсем ничего не должна. Никому она не должна, кредиторы у нее все фальшивые". Речь шла еще не об официальных заказчиках, а об общественном мнении. Мандельштам приписывал разгул требований читателям, развращенным частой сменой поэтических школ, но дело не только в читателях. В двадцатых годах они действительно были на редкость развращены и разнузданны, но в своих требованиях они только поддерживали то одного, то другого из многочисленных претендентов на пост законодателя в литературе. Каждый из них предлагал свои методы и рецепты для быстрого наведения порядка и внедрения единообразия и единомыс-лия. Нечто подобное происходило во всех областях, но в поэзии, как самом личностном жанре, порядка навести не сумели, и каждый поэт по мере сил сделал то, что мог, и до самой смерти оставался сам собой. Большинство умерло преждевременно, но двое даже дожили до старости. Предположить, что Ахматовой дадут прожить до конца, было почти невозможно, потому что именно на нее начали сыпаться первые удары. К счастью, окончательного удара не нанесли. Она случайно вытянула выигрышный лотерейный билет на право дожить свою жизнь до конца.

Сейчас уже можно подвести итоги и задать вопрос: как случилось, что внедрение единомыс-лия возникло как "встречный план", то есть было выдвинуто не государством, а обществом? Именно оно предложило своих претендентов на роль диктаторов в искусстве, когда будущие победители еще не помышляли о подобных вещах и были по горло заняты подготовкой, а потом войной. Единомыслие появилось не в результате подкупа или террора. Террор возможен там, где идея террора импонирует людям, подкупить легко только тех, кто стоит с протянутой рукой, единомыслие осуществляется, если люди готовы отказаться от мысли, лишь бы ощутить себя среди единомышленников. В один день такие особи появиться не могут. Для этого нужна длительная подготовка.

Вопрос касается только интеллигенции, причем не революционной, осуществившей диктату-ру, а той, которая потом поддержала диктатуру и сама боролась за единомыслие. Самый яркий из таких - Мейерхольд, и в искренности его сомневаться нельзя. Старатели отнюдь не состояли советчиками при князьях, как некогда монастыри[387], но энергично насаждали те формы искусства, на которые делали ставку, и яростно боролись за единомыслие, издавая "приказы по армии искусств". Сам Маяковский был исполнителем, а не изобретателем, а его "приказ" не единичен, а представляет стихотворный вариант сотен целеустремленных и деловых распоряжений, изда-ваемых во всех областях искусства ценителями единомыслия, сразу бросившимися на посты комиссаров искусств. Я уверена, что, порывшись, можно найти отличные образцы приказов, сочиненных Пуниным и, скажем, Штернбергом[388], которые потом так огорчались, когда их забили противоположными приказами. В последнее пятнадцатилетие, к несчастью, перестали довольст-воваться приказами и прибегли к помощи государства и его карающих органов. По моим сведе-ниям, Пунина уничтожили серые художники, которым не нравилось его понимание уже не теку-щего искусства, а истории живописи.

Мандельштам служил в Комиссариате просвещения у Луначарского, но по свойственному ему легкомыслию приказов по армии не издавал, а главным образом бегал от своей секретарши, сторонницы диктатуры, презиравшей своего начальника. Он в счет не идет и участия в борьбе за единомыслие не принимал, а только открыто говорил поэтам, что о них думает.

Идеи, приводящие к единомыслию и диктатуре, должны были зародиться до революции, чтобы сразу нашлось много сторонников диктатуры. Процесс шел во всех областях, но я беру один только разрез - проблемы искусства, в частности поэзии. В десятых годах большой известностью пользовалась статья Вячеслава Иванова[389] "Веселое ремесло и умное деланье"[390]. Влияние Иванова в те годы было очень большим. Он принадлежал к законодателям, и девочкой я запомнила, как затихла аудитория, когда на кафедру взошел Вячеслав Иванов. Это отец повел меня на лекцию не то о Скрябине, не то о Метнере.

В статье о веселом ремесле и умном деланье (последнее выражение принадлежит Христи-анской философии, к которой статья Вячеслава Иванова никакого отношения не имеет) изло-жены мечты автора о будущем символизма и предлагается способ преодолеть мучивший рус-ских интеллигентов разрыв между ними и народом. Вячеслав Иванов и сейчас остается для многих непревзойденным образцом теоретической мысли. Одна умнейшая женщина, литературовед с традициями Опояза[391], со вздохом сказала мне, что уровень мысли резко пал после статей Вячеслава Иванова. (Любопытно, догадалась ли она перечитать эти статьи или ее суждение зиждется на прежнем пиетете.) Современные националисты, руситы, тянутся к Вячеславу Иванову и в резко удешевленном виде - вместо рубля за копейку - время от времени излагают его идеи. Они их препарируют для нужд сегодняшнего дня, приправляя националистическим душком. На Западе вошло в обиход выражение "серебряный век". "Золотым веком" считается пушкинская эпоха, а "серебряным" - десятые годы с "башней" Вячеслава Иванова, то есть его квартирой, куда собирались поэты и философы послушать проповедь "реалистического символизма" неосуществленного течения, от которого ждали чуда.

Как у всех символистов, у Вячеслава Иванова было преувеличенное представление о художнике. Поэт для него - теург, пророк, носитель откровения. Во всяком случае, таким он должен стать, усвоив истины реалистического символизма: "Открытость духа делает художника носителем божественного откровения". (Не слишком ли смело сказано?) Цель символизма мифотворчество. Обычная триада символистов - метафора-символ - миф страдает серьезнейшим недостатком: в ней не раскрывается значение слова "миф". (Наследники символистов и сейчас мнут это понятие как хотят. Не пора ли определить его границы?) Вячеслав Иванов писал: "Символ естественно раскрывается как потенция и зародыш мифа" и "Органический ход развития превращает символизм в мифотворчество". Это широковещательно, но антиисторично. Человек всегда пользовался символами, и человечество знало немало великих художников, но разве можно назвать их труд мифотворчеством? Разве Беатриче или Лаура мифы? Разве блудный сын с картины Рембрандта миф, а не рассказ худож-ника о своей тоске по Отцу? Рембрандт, живший в эпоху, когда христианское просвещение еще не пало, вряд ли счел бы замысел своей картины откровением. В ту эпоху человек сознавал свою падшесть и греховность, а словами злоупотреблять не полагалось. От злоупотребления выветривается смысл самых существенных слов.

Вячеслав Иванов призывает к познанию действительности, но его предсказания, на которые он не скупится, следует причислить к полетам фантазии, мечтам и желаниям, к счастью, неосу-ществимым. Он мечтал воссоединить интеллигенцию с народом и разработал для этого ряд рецептов. Художник, по мнению Вячеслава Иванова, всегда индивидуалист, но должен стать "сверхиндивидуалистом" (очевидно, отголосок "сверхчеловека"). Миф, изобретенный сверхин-дивидуалистом, будет не индивидуальным, но общезначимым. "Когда из символов брызнут зачатки мифа", народ, "прирожденный мифотворец", тут же ухватится за них. Соприкоснувшись с мифом в индивидуальной поэзии, народ снова осознает себя мифотворцем и начнет творить новые мифы. "Рост мифа из символа есть возврат к стихии народной", - говорит Вячеслав Иванов, а в другом месте: "Мы возлагаем надежды на стихийно-творческую силу народной варварской души". Где и когда так называемый народ был варваром? Только ошметки столиц могли показаться варварами. Чего только не выдумывали про народ - то он богоносец, то у него какая-то особенная варварская душа...

Вячеслав Иванов надеялся, что "Дионис варварского возрождения вернет нам миф". Русский и германский народы в понимании Вячеслава Иванова принадлежат к варварской дионисийской стихии. (Эти народы показали высокую - неужели дионисийскую? - дисциплинированность в различных штурмовых отрядах и соответствующих учреждениях.) Приятно отметить, что Вячеслав Иванов все же боялся дионисийской стихии: "Дионис в России опасен: ему легко явиться у нас гибельною силой, неистовством только разрушительным". (Я не уверена, что народ, бушевавший в начале революции и требо-вавший себе земли, чтобы ее засеять, был воплощением разрушительной стихии.) Тем не менее Вячеслав Иванов боялся просвещения больше неистовства и призывал беречь "вещую слепоту" народа. (Почему все так боялись просвещения? К великому несчастью, современная обязатель-ная школа служит чему угодно, только не просвещению. Она, видно, бережет пресловутую "вещую слепоту" и "дионисийскую варварскую душу", ругающуюся в очередях и скандалящую в автобусах и коммунальных квартирах.)

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Вторая книга"

Книги похожие на "Вторая книга" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Надежда Мандельштам - Вторая книга"

Отзывы читателей о книге "Вторая книга", комментарии и мнения людей о произведении.