Надежда Мандельштам - Вторая книга

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Вторая книга"

Описание и краткое содержание "Вторая книга" читать бесплатно онлайн.

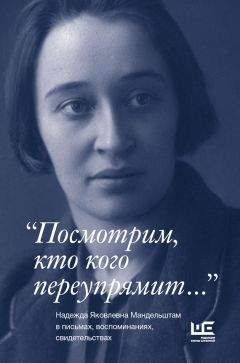

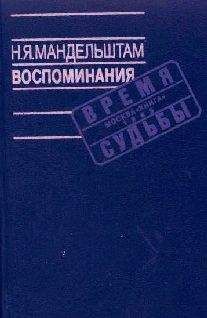

Вдова Осипа Мандельштама Надежда Яковлевна прожила долгую жизнь (1899-1980). За последние годы она написала две книги. Первая - "Воспоминания" - в основном история двух арестов Мандельштама и годов ссылки в Чердынь и Воронеж.

"Вторая книга" - совершенно самостоятельное произведение , в котором Надежда Яковлевна описывает свою жизнь начиная со встречи с Мандельштамом 1 мая 1919 года, рассказывает об их жизни в 20-е годы и начале 30-х годов, о друзьях, литературном окружении. Надежда Яковлевна задается целью осмыслить эпоху и ее основные духовные ценности, разобраться в нравственных корнях поколения и его судьбы. Ее анализ, иногда и очень личный, пристрастный, производит глубокое и серьезное впечатление, оценки и выводы злободневны (хотя книга написана в 1970 г.), сочетают в себе яркость и темпераментность с опытом семидесяти лет тяжелой и содержательной жизни.

С каждым годом все труднее становилось и со статьями. К середине двадцатых годов для Мандельштама, поскольку он "не перестроился" (мы это выдумали, а не китайцы, у нас приоритет, нечего его уступать), начисто закрылась вся центральная печать. В перестроившемся мире человек, который не сумел и, страшно сказать, не пожелал перестроиться, оказывался у разбитого корыта (какое там корыто! Откуда такая роскошь - ведь мы не выловили золотой рыбки). Неперестроившихся делили на две группы: одним следовало помочь, других выбросить за борт как безнадежных. В двадцатых годах Мандельштам еще числился в дурачках, нуждаю-щихся в помощи, в тридцатых перешел в категорию, подлежащую уничтожению. Среди непере-строившихся безумцев он числился тогда одним из первых номеров. Самые безумные - "религиозники" - в счет не принимались и подлежали искоренению с первых дней. Границы категорий были зыбкими. Они определялись, вероятно, специальными советчиками, часть которых получала зарплату и паек, а другая часть, значительно более многочисленная, работала даром. Менялись границы в соответствии с курсом, а гайки, как известно, завинчивались намертво. Изобретатель гаек тоже бы завинчивал, но до такой степени, пожалуй, не решился бы. Если бы гайки завинчивались в тысячу раз слабее, результат был бы тот же: терпение, молчание, омертвение...

Как ни ясен был исход, Мандельштам жил посвистывая и поплевывая и закрывал глаза на будущее. В Киеве нашелся дурковатый редактор газеты. Он служил кем-то в поезде главного хозяина в годы гражданской войны (тогда еще главный хозяин не был главным) и потому получил целую газету. Ему заморочили голову молодые сотрудники, и он тиснул несколько статеек Мандельштама[344]. Должно быть, у него был за это нагоняй, потому что он запомнил статейки. Мне довелось с ним встретиться уже в новое время - он жил в квартире Шкловских, впущенный туда Аркадием Васильевым. Шкловский, уходя из семьи, выделил для себя одну комнату, которую отдал председателю жилищного кооператива Васильеву. Это тот самый писатель, который выступал общественным обвинителем по делу Синявского, бывший чекист, спланировавший в литературу. Бывший киевский редактор жил на его площади на положении временного жильца, имел какое-то отношение к кооперативу и смеялся надо мной, что я до сих пор помню "мандельштамчика". Я так шуганула его (время-то было не хозяйское, а передышка), что он отлетел в свою комнату и больше не хамил. На прощание, переезжая в писательский кооперативный курятник, он подарил Василисе большую синюю чашку - на память о приятной встрече. Василиса с удовольствием пила из нее чай, но я не выдержала и разбила ее. Теперь Василиса пьет чай из моей синей чашки.

Я напрасно злилась на ничтожного идиота - их существование все-таки скрашивало жизнь. Не будь он идиотом, Мандельштам не напечатал бы - и не написал - кучки своих газетных статей, а они очень славные. Настоящие, клинические, идиоты - положительное явление. Какой-нибудь умный Щербаков, Фадеев или Сурков, в головах у которых не меньше мусору, чем у киевского редактора, никогда бы не допустили Мандельштама на страницы советской печати. Умные закрыли страницы журналов начисто. В тридцатых годах Мандельштам окончательно понял, что ни о каких регулярных заработках не может быть и речи, и мы научи-лись жить как придется, на бутылки, например, но это случилось не сразу. К такому способу существования сразу привыкнуть нельзя, и человек долго барахтается, пока не решит сложить ручки и покориться судьбе.

Среди писателей, объявленных вне закона, - не открыто, а под сурдинку, как у нас было принято, - находился и Шкловский. Он укрылся на кинофабрике, как евреи в оккупированной Венгрии - в католических монастырях. Шкловский усиленно рекомендовал Мандельштаму свой способ спасения и уговаривал что-нибудь написать для кино[345]. На то, что сценарий пройдет и будет напечатан, надеяться нельзя, объяснял Шкловский, но фабрика платит за все, начиная с заявки и либретто на нескольких страничках. Всем, к кому Шкловский хорошо относился, он давал именно этот совет и предлагал вместе написать сценарий. Такое предложение было у него чем-то вроде объяснения в любви и дружбе. Реального же способа существования при кинофабрике он не открывал, и, как я теперь знаю, он был другой. Там подкармливали людей, давая им "внутренние рецензии", то есть отзывы на поступающие со всех сторон либретто и сценарии. Кормушка береглась для своих - кинодеятели тяготели к лефовцам. Мандельштама к кормушке бы не допустили. Однажды в Киеве работники кинофабрики попробовали втиснуть в нее Мандельштама в качестве консультанта или редактора[346], но крепость оказалась неприступной. В кино не было идиотов. Там сидели только умные и деловые люди. А Шкловский, соблазняя Мандельштама, придумал даже сюжет для либретто: дворцовый лакей и его дочь, она уходит в революцию, а он сейчас служит в Екатерининском дворце, который стал музеем. "Вы же живете в Царском, - сказал Шкловский, - обыграйте его. Пойдите в музей и придумайте..." Он вел себя как сирена-соблазнительница.

Такой сюжет назывался "историческим", хотя историей в нем и не пахло. Он был доступнее, чем "современная тема" с кознями заговорщиков и вредителей против революционных рабочих. "Современная" оплачивалась несравненно лучше, но интеллигентов спасала "история", выпол-нявшая функции того же католического монастыря. (А ведь нам и католический монастырь бы не помог: не могли ведь они припрятать двух неразлучных разнополых.) Рецепт "обыгрывания" был заранее известен: жандармы, тюрьма, а потом ликующие толпы со знаменами. Главное же - психология папаши, у которого два пути. Один - проклясть дочь, а потом горько раскаяться, другой - перейти на ее сторону и оказать ряд услуг будущим победителям и за это получить награду, то есть очутиться рядом с воскресшей дочкой в толпе счастливых демонстрантов. Есть еще вариант: папаша в гневе рушит дворцы, падают камни, бревна и прочие архитектурно-бутафорские предметы, а потом они собираются вместе, воскресает не дочь, а дворец, но в виде "памятника старины", подлежащего охране, или музея. Все это служило предлогом для показа красот, а что еще прекраснее царскосельских дворцов и парков.

Мы послушались Шкловского и решили идти "на дворцы и морцы", а для начала отправились в музей. Вернувшись домой, Мандельштам заявил, что в три дня напишет либретто, и тут же надиктовал одну или две странички. Выяснилось, что он придумал один-единственный момент: у входа посетителям дают веревочные туфли, чтобы они своей грубой обувью не поцарапали драгоценный паркет. Кадры оказались роскошными. Мандельштам заметил несколько образцов нищенской обуви и рваных брюк и собирался постро-ить начало на игре веревочных сеток, паркетин и ветоши. Мысль работала явно в ложном направлении: хвастаться нищетой у нас не собирались. В фильме Шпиковского "Шпигун", на который Мандельштам написал рецензию[347], заставили переснять огромные куски, потому что красноармейцы в гражданскую войну были сначала показаны такими, как были, то есть оборван-цами. По требованию идеологов их пришлось приодеть и привести в почти элегантный вид. Мандельштам прочел надиктованную страничку и вздохнул - богатство упорно ускользало из наших рук. Я предложила свой вариант: выбросить обувь и сохранить только паркетины и сетки из веревок, но Мандельштам заявил: "Мы разорены" - и отказался от мысли о кино. А чем плохи были паркетины и веревки? Разнофактурно и красиво. Наши режиссеры охотно отыгры-вались на деталях: рябь на воде, колыхающиеся травинки или колосья, перья нахохлившейся птицы, рыбачья сеть и тому подобное... Для моих современников, последних уцелевших стариков, кино двадцатых годов, как и театр, остается знаком великого расцвета искусств. О литературе и живописи говорят несколько сдержаннее, но кино связано со знаменитой одесской лестницей, по которой катится детская коляска с младенцем, засухой, овцами, высунувшими от жажды воспаленные языки, оладьями, падающими в рот счастливому хохлу, бесславным концом Санкт-Петербурга, червями, копошащимися в говядине... Будущие поколения удивятся холод-ной роскоши деталей и нищете мысли в этих фильмах. В кино, может, и не нужно мысли, но пропагандистские фильмы претендовали на нее, и это оттеняет их жестокую сущность. Особен-но мне запомнилась садистская коляска на лестнице и шикарный крестный ход во время засухи.

Исторический сюжет, казалось бы, требует исторической концепции, но в литературе все было стандартизировано, как и в кино. Так получалось далеко не только из-за запрета сверху. Если бы действовал один запрет, где-нибудь бы сохранились припрятанные в столах листочки, но этого добра дошло слишком мало, и все, что добралось до наших дней, было в свое время нам известно. Больших неожиданностей и находок как будто не предвидится, и никто еще не задумался, откуда такое оскудение. Ахматова перечислила то, чего она лишилась, когда эпоха загнала реку в другое русло, но она забыла упомянуть про мысль. Мы все, включая Мандель-штама и Пастернака, недодумали множества мыслей, вернее, эти мысли даже не приходили нам в голову, а потому не воплотились в слово. Земля действительно стоила нам десяти небес, но земли-то мы получили не больше, чем раскулаченные и раскулачиватели. Горизонт сузился до неузнаваемости. Даже те немногие, кто сохранил внутреннюю свободу, думали лишь о текущем, подсунутом нам эпохой. Мысль попала в плен. В какой-то степени она всегда в плену у своего времени, но само время расширяет или ограничивает размах мысли, а наше ограничило ее до нищенских пределов. Жестокая действительность и ходячая мудрость наших дней давили на нас с такой силой, что мы не думали, только рассуждали... Эпоха помогла тем людям, у которых начисто ничего не было за душой. Она подсунула им похвалу времени или жалобу на его жестокость. Три поэта, которые имели что сказать, заплатили дань времени тем, что на какой-то период каждый из них был поражен немотой. Это еще не самая страшная дань. Прозаики - проза ведь мысль, мысль и мысль - заплатили куда больше.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Вторая книга"

Книги похожие на "Вторая книга" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Надежда Мандельштам - Вторая книга"

Отзывы читателей о книге "Вторая книга", комментарии и мнения людей о произведении.