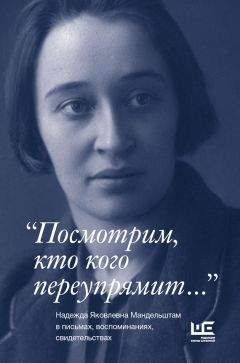

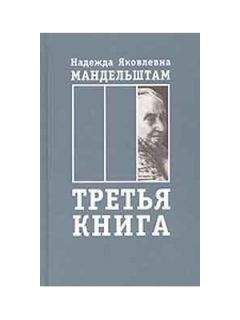

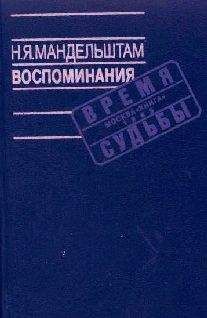

Надежда Мандельштам - Вторая книга

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Вторая книга"

Описание и краткое содержание "Вторая книга" читать бесплатно онлайн.

Вдова Осипа Мандельштама Надежда Яковлевна прожила долгую жизнь (1899-1980). За последние годы она написала две книги. Первая - "Воспоминания" - в основном история двух арестов Мандельштама и годов ссылки в Чердынь и Воронеж.

"Вторая книга" - совершенно самостоятельное произведение , в котором Надежда Яковлевна описывает свою жизнь начиная со встречи с Мандельштамом 1 мая 1919 года, рассказывает об их жизни в 20-е годы и начале 30-х годов, о друзьях, литературном окружении. Надежда Яковлевна задается целью осмыслить эпоху и ее основные духовные ценности, разобраться в нравственных корнях поколения и его судьбы. Ее анализ, иногда и очень личный, пристрастный, производит глубокое и серьезное впечатление, оценки и выводы злободневны (хотя книга написана в 1970 г.), сочетают в себе яркость и темпераментность с опытом семидесяти лет тяжелой и содержательной жизни.

Синтетическое сознание возможно только в те эпохи и у такого народа, который хранит "светоч, унаследованный от предков", то есть когда народ имеет твердые ценностные понятия и трагедия говорит об их осквернении и защите. Не ведет ли к катарсису, духовному очищению и просветлению, именно победа ценностей, утверждение их непререкаемой мощи? Европейский мир строился на величайшем катарсисе, доступном только религиозному сознанию, - на победе над смертью и искуплении.

Во всем европейско-христианском мире ценности расшатывались в течение многих десятилетий, вернее столетий, но та степень глумления, которой они подверглись у нас, неведома нигде и никому. Если б собрать наших зрителей-шакалов и показать им осквернение ценностей, его приветствовали бы радостным ревом. На протяжении десятилетий их приучали именно к такой реакции, когда они наблюдали, как оскверняют алтари, домашние очаги и священные права народа. Одни поддерживали осквернителей, другие, лучшие из лучших, равнодушно отворачивались и шли домой сводить концы с концами. Мы заслужили мелодраму вместо трагедии и получили ее со всеми экспрессионистскими и псевдореалистическими штучками, а главное, с вывороченной наизнанку темой и героем - осквернителем ценностей и неправедным судьей, который отстаивает свое право на власть и руководство человеческими толпами. В театр пришла литература, которая "везде и всюду... помогает начальникам держать в повиновении солдат и помогает судьям чинить расправу над обреченными"[350]...

В Воронеже в 1935 году[351] Мандельштам с несколько иной стороны подошел к трагическому. Редакция местной газеты поручила ему статью о Серафимовиче, и он написал несколько страничек и тут-то понял, что никуда с ними соваться нельзя. Серафимович был объявлен у нас чем-то вроде божка, и посягать на него не полагалось. Мандельштам произнес обычное: "Мы разорены" - почему это, что бы он ни написал, мы всегда бывали "разорены"? - и бросил листочки в чемодан, потому что сундук для рукописей остался в Москве. Листочки случайно сохранились. Это автограф, потому что я, понимая безнадежность всей затеи, отказалась писать под диктовку. В них несколько слов о том, что "трагическое, на каком бы маленьком участке оно ни возникало, неизбежно складывается в общую картину мира". Мне думается, что в общую картину мира может складываться только то, что так или иначе связано с ценностями "открытого", а не "закрытого" общества в точном бергсоновском смысле слова, то есть с Духом, который почиет, где хочет. Самый факт смерти, например, входит в картину мира, поскольку человек смертен, но никакая смерть не даст картины мира, кроме той, с которой началась наша эра и возникло "открытое" общество. Мандельштам удивлялся наивно-эгоистическому отношению к смерти благодушных тетушек, выросших в девятнадцатом веке. Одна из них при нем сказала мне: "Твой дядя Миша трагически погиб под ножом хирурга..." Я заметила иное, но тоже не удовлетворяющее меня отношение к трагическому у Ахматовой. Я пришла к ней с хорошеньким мальчиком Перепелкиным, внуча-тым племянником Василисы Шкловской. Ахматовой очень понравился трехлетний красавчик, и она сказала мне при следующей встрече: "Вот трагедия, если умрет такой Перепелкин". "Горе, а не трагедия, - сказала я, - ужасно жалко детей, когда они больны или страдают". Ахматова настаивала, что именно в гибели или, точнее, в смерти нерасцветшего заключается сущность трагедии. Я вспомнила стихи: "И ранней смерти так ужасен вид, что не могу на Божий мир глядеть я", - но в стихах печаль и горечь, а не раскрытие трагического. Мне легче понять торжество смерти, которое ощущал Мандельштам, чем ее трагичность.

Передо мной встает еще один вопрос в связи со словами Мандельштама о трагическом, складывающемся в картину мира: почему у нас "отдельное", единичное, никогда не восприни-мается как знамение или символ целостной картины мира? Причину я вижу только одну, и притом чисто психологическую: количественный подход ко всему на свете, свойственный позитивистам. Первоначально проблема имела следующий вид: можно ли убрать одного чело-века, который стоит на пути к счастью миллионов? А если это не один человек, а несколько?

В 37 году Шагинян, изнывавшая от любви к людям и к Гёте, возмущалась интеллигентами: "Посадили несколько человек, а они подняли крик..." (Чего я поминаю эту старуху, от которой останется один прах? Она была характерна для эпохи и выбалтывала то, о чем другие молчали.) Как только появилось неопределенное множество "несколько", дело было сделано: можно говорить, например, о нескольких миллионах, которые составляют ничтожную часть человечества, особенно если учесть длинный ряд будущих поколений, счастливых и беззаботных... Первая массовая операция - раскулачивание крестьян, поднявшихся в нэп, - прошла незамеченной, потому что говорили: в такой-то деревне раскулачили одно, а в такой-то несколько хозяйств. Складывать единицы в конкретную сумму не полагалось. Мы всегда предпочитали конкретным суммам процентные отношения и неопределенные множества: ведь любой миллион состоит из некоторого количества групп по нескольку человек. Кстати, о людях речи не шло, говорили о раскулаченном хозяйстве или дворе, что тоже является неопределенным множеством.

На всех службах люди, числившиеся единицами, вели учет и подсчитывали, сколько человеко-часов ушло на выполнение каждой работы и каково отношение человеко-часов к любой несоизмеримой с ними величине. В результате перебирания больших и малых чисел развилось абсолютное равнодушие к каплям" составляющим мировой океан. Весь народ обучился диалектике и умело избегал перехода количества в качество. Этим законом не пользовались даже в тех случаях, когда он мог пригодиться: "несколько" или процент ведь еще не количество, чтобы подумать о качестве. От процентных отношений рябило в глазах, и мы начисто забывали, что каждая ничтожная (может ли она быть ничтожной, если в ней есть внутреннее единство и целостность?) единица есть неповторимая катастрофа и может предстательствовать за все миллионы. Александр Гладков все собирается написать о равнодушии, с которым в литературных и театральных кругах тридцать восьмого года приняли известие об аресте и гибели Мандельштама. Гибель единиц покрывается повышением рождаемости и нарастанием темпов, как твердо знал всякий деятель великой эпохи.

В 1937 году Мандельштам снова вернулся к вопросу о трагедии, на этот раз в стихах. Он уже твердо знал, что трагедийное действие разворачивается не на подмостках, а в повседневной жизни. Он сказал: "Тому не быть трагедий не вернуть, но эти наступающие губы, но эти губы вводят прямо в суть Эсхила-грузчика, Софокла-лесоруба"...

Европейский мир построил свою культуру на символе креста, напоминающем об одном распятом на этом кресте. В основе этой культуры лежало отношение к личности как к высшей ценности. Нам нужно снова научиться понимать, что каждая отдельная судьба - символ исторического дня, и тогда "отдельное", на каком бы малом участке оно ни разворачивалось, сложится в нашем уме в общую картину мира. Только случится ли это? Не поздно ли? Не упустили ли мы момента, когда можно было опомниться и остановить процесс ворочанья неопределенных множеств и процентных отношений? Не знаю и знать не могу. Скорее всего, зашло слишком далеко, и процесс распада необратим.

II. "Пролог"

Пастернак собирался написать пьесу[352] и оставил какие-то странные фрагменты, Цветаева непрерывно сочиняла замысловатые сценки (о, девчоночья любовь к Ростану!), Ахматова ни о чем таком не помышляла, но вдруг в Ташкенте появился "Пролог", который она бросила в печь в конце сороковых годов в ночь после ареста и увода Левы[353]. Пьеса попала в печку вместе с тетрадями, где были записаны стихи. Всю жизнь она помнила, как вторично пришли на Фурма-нов переулок добирать недобранное. Это называлось повторный обыск. Слово "повторный" вошло в наш быт - всякая кара могла повториться без всякого предупреждения: обыски, ссылки, аресты. Леве, взятому заложником за мать, пришлось бы еще труднее, если бы на столе у следователя очутилась пьеса "Пролог" и все стихи. Прочитав эту пьесу, начальники, пожалуй, не удержались бы от искушения и схватили бы и Ахматову. Ведь это высочайшая милость, что ей разрешили гулять на воле, да еще по улицам столичных городов. Милостью злоупотреблять, сочиняя пьески, не положено. Оказали тебе милость - сиди и молчи. Логика ясная и непреложная. Ахматова прекрасно сознавала, что живет как помилован-ная: "И до самого края доведши, почему-то оставили там. Буду я городской сумасшедшей по притихшим бродить площадям..." Каждый из нас знал, что он помилованный, пока имел право ходить на службу и есть купленную в магазине селедку. Мы, единицы, входящие в понятие "несколько миллионов", благодарили за милость и сидели проглотив язык.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Вторая книга"

Книги похожие на "Вторая книга" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Надежда Мандельштам - Вторая книга"

Отзывы читателей о книге "Вторая книга", комментарии и мнения людей о произведении.