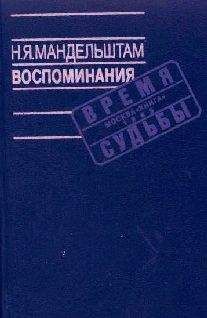

Надежда Мандельштам - Вторая книга

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Вторая книга"

Описание и краткое содержание "Вторая книга" читать бесплатно онлайн.

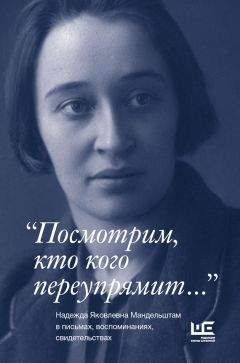

Вдова Осипа Мандельштама Надежда Яковлевна прожила долгую жизнь (1899-1980). За последние годы она написала две книги. Первая - "Воспоминания" - в основном история двух арестов Мандельштама и годов ссылки в Чердынь и Воронеж.

"Вторая книга" - совершенно самостоятельное произведение , в котором Надежда Яковлевна описывает свою жизнь начиная со встречи с Мандельштамом 1 мая 1919 года, рассказывает об их жизни в 20-е годы и начале 30-х годов, о друзьях, литературном окружении. Надежда Яковлевна задается целью осмыслить эпоху и ее основные духовные ценности, разобраться в нравственных корнях поколения и его судьбы. Ее анализ, иногда и очень личный, пристрастный, производит глубокое и серьезное впечатление, оценки и выводы злободневны (хотя книга написана в 1970 г.), сочетают в себе яркость и темпераментность с опытом семидесяти лет тяжелой и содержательной жизни.

Открывается заседание. Весь смысл происходящего в том, что героиня не понимает, в чем ее обвиняют. Судьи и писатели возмущены, почему она отвечает невпопад.На суде встретились два мира, говорящих как будто на одном, а на самом деле на разных языках. "Пролог" был написан в прозе, и каждая реплика резала как нож. Это были донельзя отточенные и сгущенные формулы официальной литературы и идеологии. Ими шугают героиню, когда она лепечет стихи, оборван-ные и жалобные строчки о том, что в мире есть воздух и вода, земля и небо, листья и трава, - словом, "блаженное где-то" из ахматовских стихов. Едва она начинает говорить, как поднимает-ся шум, и ей объясняют, что никто не дал ей права бормотать стихи и пора задуматься, на чью мельницу она льет воду рифмованными строчками, а кроме того, нельзя забывать, что она подсудимая и отвечает перед народом - вот он, народ, с рыбьими головами и промасленными рукописями, - за все, что проносится в ее голове... Ее освещают прожекторами, и луч скользит по голове, перебирая волосы.

Страха героиня не испытывает. То, что она чувствует, совсем не страх, а глубокое сознание, что человеку нет места на земле - в мире писательской и чиновничьей нечисти. Здесь на суде человек может только поражаться и недоумевать. Нежить неспособна лишить ее жизни, потому что суд происходит вне жизни. Она попадает в тюрьму и там впервые чувствует себя свободной. Из камеры слышен ее голос, читающий стихи, а на лестнице и сцене топчутся писатели, и у них как лейтмотив звучит жалоба: "Писатели не читают друг друга..." Они требуют постановления, которое обяжет писателей читать все, что пишут их собратья по перу и союзу... Голос героини крепнет. Идет своеобразный диалог или перекличка писателей и заключенной. Смысл ее слов нечто вроде позднее записанного: "Из-под каких развалин говорю, из-под какого я кричу обвала?.. Как в негашеной извести горю под сводами зловонного подвала... Я притворюсь беззвучною зимой и вечные навек захлопну двери, и все-таки узнают голос мой, и все-таки ему опять поверят..."

Это не единственная тема заключенной. В ее словах тот острый бред, который передает наши чувства тех лет. Героиня в ночной рубашке - одна из многих женщин, просыпавшихся ночью в холодном поту и не веривших тому, что с ними произошло. Это Ахматова, которой приснился до ужаса реальный сон: в широком коридоре пунинской квартиры, где стоял обеденный стол и в самом конце за занавеской - кровать (там случалось ночевать Леве и мне с Мандельштамом), слышны солдатские шаги. Ахматова выскакивает в коридор. Пришли за Гумилевым. Она знает, что Николай Степанович прячется у нее в комнате - последняя дверь по коридору, если идти от парадной двери, то налево, как и другие двери. За занавеской спит Лева. Она бросается за занавеску, выводит Леву и отдает его солдатам: "Вот Гумилев". Только женщина, которую мучил такой сон, могла написать "Пролог".

III. Постановление

"Пролог" был написан задолго до постановления об Ахматовой и Зощенко. (В постановле-нии упоминался еще Хазин, но к моему брату никакого отношения он не имеет - случайный однофамилец.) Многие из читавших, вернее, слышавших "Пролог" ахали, что Ахматова все предвидела и предсказала: заседания, речи, газетные статьи, выступления писателей, вузовские и школьные собрания в годовщины постановления, когда служились не черные, а серовато-лапотные мессы с плевками в лица двух подсудимых и плевком в сторону потерянной могилы третьего... "Что они выдумали, что я старица-пророчица? - удивлялась Ахматова[357]. - Только так и было. Ничего другого не было..." Она вспоминала статьи Лелевича, разговоры и высказы-ванья с кафедры и в печати рапповцев, лефовцев и всех на свете, кто заживо хоронил и ее и Мандельштама да еще вбивал осиновый кол в спину, чтобы уничтоженный ненароком не выскочил, - ведь всякому хочется хоть тенью погулять по запретной земле. Память Ахматовой зарегистрировала всю многолет-нюю анафему, и она приняла постановление как и следовало, то есть без всяких эмоций, но с естественным страхом последствий. Она боялась за близких, да и за себя - невозможно изба-виться от дрожи, когда вплотную подступает тупая мертвая сила, чтобы вытащить тебя из постели и увлечь в небытие.

Бедный Зощенко оказался совершенно неподготовленным к удару. Это сказалось в разговоре с оксфордскими студентами[358], которые приехали, чтобы попытаться помочь жертвам. Говорят, их снарядил Берлин, оксфордский "гость из будущего"[359], побывавший у Ахматовой незадолго до всей драмы. Поняли ли оксфордцы, под какой удар они поставили Зощенко? На него обруши-лась вторая волна травли, и он уж больше никогда не поднял головы. Чистый и прекрасный человек, он искал связи с эпохой, верил широковещательным программам, сулившим всеобщее счастье, считал, что когда-нибудь все войдет в норму, так как проявления жестокости и дикости лишь случайность, рябь на воде, а не сущность, как его учили на политзанятиях. О жестокости там, разумеется, не говорили, а только про рябь. Многие не увидели перехода от народной революции, жестокой и дикой, к плановой работе машины. Склонные оправдывать первую фазу перенесли свое отношение на вторую. Таков был и Зощенко, один из прапорщиков революции (по чинам он оказался к 1917 году повыше[360], но психологически он принадлежал именно к этой категории).

Зощенко, моралист по природе, своими рассказами пытался образумить современников, помочь им стать людьми, а читатели принимали все за юмористику и ржали как лошади. Зощенко сохранял иллюзии, начисто был лишен цинизма, все время размышлял, чуть наклонив голову набок, и жестоко за это расплатился. Глазом художника он иногда проникал в суть вещей, но осмыслить их не мог, потому что свято верил в прогресс и все его красивые следствия. На войне его отравили газами, после войны - псевдофилософским варевом, материалистической настойкой для слабых душ. Где-то мерещилась гимназия с либерализмом и вольничаньем, а на нее наслоилось все остальное. Кризис мысли и кризис образования.

Поняли ли оксфордские студенты поведение Ахматовой? Она рассказывала, что сидела, как идол, никуда не глядя, и наизусть произносила казенные формулы с полным равнодушием и великолепной отчужденностью. Милые английские мальчики, которых с детства учили говорить правду и отстаивать свои убеждения, наверное, растерялись, услыхав слова Ахматовой, что постановление принесло ей большую пользу. Сопоставив это со стихами в "Огоньке"[361], они не иначе как объявили всех русских продажным народом, который можно купить за полушку. А может, им померещилась русская душа, таинственная и восточная, с ее любовью к постановле-ниям, нищете, лагерям и расстрелам... Они понимают нас, как мы - китайцев. Когда глядишь на Восток, все сливается в одно бурое пятно: Ахматова может показаться смирной овцой, а Зощенко - неистовым бунтарем. Не все же мы - овцы...

Ташкентский "Пролог" сгорел вместе с тетрадью стихов. Ахматова помянула это событие в стихотворении "Сожженная тетрадь". Когда составлялась книга[362], Сурков поморщился: что это за намеки, будто приходилось сжигать стихи... Он предложил заменить слово "сожженная" более пристойным "сгоревшая"... "Пусть думают, что у меня был пожар", - сказала Ахматова и собственной рукой заменила эпитет. Будущий редактор-буквоед, болван по природе, узаконит эту поправку, поскольку она нанесена на текст. Он увидит в ней авторскую волю.

После Двадцатого съезда Ахматова принялась восстанавливать сожженные стихи. Память уже начала сдавать, и многое она позабыла. Кое-что помнили друзья, и ей дарили ее собствен-ные стихи. Потеряно сравнительно немного: первая строфа "Боярыни Морозовой"[363] (рукопись была отдана на хранение литературоведу Макогоненко, но он это начисто отрицает), кусок "Поэмы", где она, прилетев в Москву, говорит несколько жестких слов про вдовствующую столицу, точный текст "Какая есть, желаю вам другую" (в сохранившемся есть путаница с рифмами, неизвестно как возникшая), строфа в стихотворении о "деловитой парижанке"... Вряд ли это все потери, но других мы вроде не помнили.

Стихи восстанавливаются легче прозы. Еще при жизни Мандельштама я уничтожила первую главку "Четвертой прозы", не догадавшись выучить ее наизусть ("Разговор о Данте" я весь помнила наизусть). Теперь ее не восстановить. Я помню только две фразы: "Кому нужен этот социализм, залапанный..." Дальше шли эпитеты. И вторую: "Если бы граждане задумали построить Ренессанс, что бы у них вышло? В лучшем случае кафе "Ренессанс"". Жалко было уничтожать главку, но за такую скоморошину[364] нас бы уничтожили вместе со всеми, кто хоть когда-либо кивнул нам головой. И Мандельштам огорчился, но признал, что нельзя рисковать.

И Мандельштам, и Ахматова мало заботились о сохранности рукописей, но по разным причинам. Он верил в людей, которые сохраняют то, что им нужно, она боялась упоминания о смерти: "Чего вы меня торопите - я еще жива". По сути своей она была язычницей, и ее прекрасная языческая порода бунтовала против смерти. В последнюю нашу встречу, за два-три дня до ее смерти, она со вздохом сказала: "Живут же люди до девяноста лет, а мне, видно, не придется..." Но приближения смерти она все же не чувствовала: только что она вышла из смертельной опасности и, вернувшись к жизни, не хотела ее покидать. Если б Ольшевская, жена Ардова, не потащила ее в дальний санаторий (для инсультников, куда нужно было ехать Ольшевской, а не Ахматовой) с тяжелой дорогой: испортилось такси, и они долго простояли на шоссе, перелавливая машину, - она бы несомненно еще пожила. Да еще перед отъездом она провела утомительный день: Аня Каминская, дочь Ирины Пуниной, заставила ее пойти в сберкассу, чтобы взять денег "для мамы". Свою сотню, полученную от Ахматовой, она "маме" дать отказалась - маленькая хищница клевала по зернышку. Меня в последний вечер она не пустила к Ахматовой: "Они говорят о Леве, и Акума огорчается..." (Пунин привез из Японии слово "акума"; по его словам, оно значило "ведьма", и оно стало прозвищем Ахматовой в семье). Аня участвовала в похищении архива наравне с матерью. У обеих была присказка: "Акума ела наш хлеб". Это означало, что, живя с Пуниным, Ахматова кормилась за общим столом. Мораль проста: нельзя идти на дикие сочетания - живя с чужим мужем, не следует селиться в одной квартире с брошенной женой. Против чужих мужей я не имею ничего - такое случается на каждом шагу, следовательно, это в порядке вещей. Ведь Ахматова отлично сказала про себя: "Чужих мужей вернейшая подруга и многих безутешная вдова". Худо, что они очутились вместе "под крышей Фонтанного Дома". Идиллия была придумана Пуниным, чтобы Ахматовой не пришлось хозяйничать, а ему не надрываться, добывая деньги на два дома. К тому же жилищный кризис осложнял все разводы и любовные дела. Идиллия не состоялась - разводиться надо до конца. Вероятно, и отношения с Луниным сложились бы гораздо лучше и проще, если бы не общая квартира. Главное в жизни советского гражданина - кусочек жилплощади. Недаром за жилплощадь совершалось столько преступлений. Хоть бы мне умереть на собственной - кооперативной и любимой - жилплощади! Такова моя последняя мечта, и я боюсь, что она не осуществится...

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Вторая книга"

Книги похожие на "Вторая книга" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Надежда Мандельштам - Вторая книга"

Отзывы читателей о книге "Вторая книга", комментарии и мнения людей о произведении.