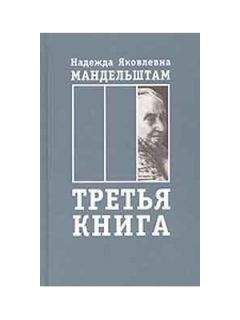

Надежда Мандельштам - Вторая книга

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Вторая книга"

Описание и краткое содержание "Вторая книга" читать бесплатно онлайн.

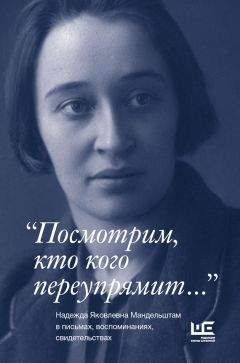

Вдова Осипа Мандельштама Надежда Яковлевна прожила долгую жизнь (1899-1980). За последние годы она написала две книги. Первая - "Воспоминания" - в основном история двух арестов Мандельштама и годов ссылки в Чердынь и Воронеж.

"Вторая книга" - совершенно самостоятельное произведение , в котором Надежда Яковлевна описывает свою жизнь начиная со встречи с Мандельштамом 1 мая 1919 года, рассказывает об их жизни в 20-е годы и начале 30-х годов, о друзьях, литературном окружении. Надежда Яковлевна задается целью осмыслить эпоху и ее основные духовные ценности, разобраться в нравственных корнях поколения и его судьбы. Ее анализ, иногда и очень личный, пристрастный, производит глубокое и серьезное впечатление, оценки и выводы злободневны (хотя книга написана в 1970 г.), сочетают в себе яркость и темпераментность с опытом семидесяти лет тяжелой и содержательной жизни.

И Мандельштам, и Ахматова мало заботились о сохранности рукописей, но по разным причинам. Он верил в людей, которые сохраняют то, что им нужно, она боялась упоминания о смерти: "Чего вы меня торопите - я еще жива". По сути своей она была язычницей, и ее прекрасная языческая порода бунтовала против смерти. В последнюю нашу встречу, за два-три дня до ее смерти, она со вздохом сказала: "Живут же люди до девяноста лет, а мне, видно, не придется..." Но приближения смерти она все же не чувствовала: только что она вышла из смертельной опасности и, вернувшись к жизни, не хотела ее покидать. Если б Ольшевская, жена Ардова, не потащила ее в дальний санаторий (для инсультников, куда нужно было ехать Ольшевской, а не Ахматовой) с тяжелой дорогой: испортилось такси, и они долго простояли на шоссе, перелавливая машину, - она бы несомненно еще пожила. Да еще перед отъездом она провела утомительный день: Аня Каминская, дочь Ирины Пуниной, заставила ее пойти в сберкассу, чтобы взять денег "для мамы". Свою сотню, полученную от Ахматовой, она "маме" дать отказалась - маленькая хищница клевала по зернышку. Меня в последний вечер она не пустила к Ахматовой: "Они говорят о Леве, и Акума огорчается..." (Пунин привез из Японии слово "акума"; по его словам, оно значило "ведьма", и оно стало прозвищем Ахматовой в семье). Аня участвовала в похищении архива наравне с матерью. У обеих была присказка: "Акума ела наш хлеб". Это означало, что, живя с Пуниным, Ахматова кормилась за общим столом. Мораль проста: нельзя идти на дикие сочетания - живя с чужим мужем, не следует селиться в одной квартире с брошенной женой. Против чужих мужей я не имею ничего - такое случается на каждом шагу, следовательно, это в порядке вещей. Ведь Ахматова отлично сказала про себя: "Чужих мужей вернейшая подруга и многих безутешная вдова". Худо, что они очутились вместе "под крышей Фонтанного Дома". Идиллия была придумана Пуниным, чтобы Ахматовой не пришлось хозяйничать, а ему не надрываться, добывая деньги на два дома. К тому же жилищный кризис осложнял все разводы и любовные дела. Идиллия не состоялась - разводиться надо до конца. Вероятно, и отношения с Луниным сложились бы гораздо лучше и проще, если бы не общая квартира. Главное в жизни советского гражданина - кусочек жилплощади. Недаром за жилплощадь совершалось столько преступлений. Хоть бы мне умереть на собственной - кооперативной и любимой - жилплощади! Такова моя последняя мечта, и я боюсь, что она не осуществится...

IV. Сон во сне

Восстановить "Пролог" Ахматовой не удалось. Она принялась за это дело по возвращении Левы из лагеря, но никто не мог ей помочь. Слушатели позабыли не только острые реплики, но даже содержание, и она напрасно умоляла хоть что-нибудь припомнить, чтобы дать толчок ее памяти. Ахматова осталась ни с чем, но успокоиться на этом не могла. Ей захотелось заново написать нечто подобное, но к этому времени она вошла в период примиренной старости и трагическим для нее оказались не наши земные дела преследование за мысль и слово, двуязычие, разделенность людей и взаимное непонимание, - а "бег времени", естественный ход вещей, наш путь от рождения к смерти. Тогда же возникло четверостишие: "Что войны, что чума? Конец им виден скорый. Их приговор почти произнесен. Но кто нас защитит от ужаса, который был бегом времени когда-то наречен..." Я была бы рада умереть с верой, что с войнами покончено, но такого оптимизма у меня нет. Второму "Прологу" я не сочувствовала: для меня искажение жизни гораздо страшнее смерти. Видно, вместе с Мандельштамом я привыкала к мысли о смерти и с улыбкой повторяю строчки из почти детских стихов: "Когда б не смерть, так никогда бы мне не узнать, что я живу..." Смерть - структурное начало ("Ткани нашего мира обновляются смертью"). Жизнь, как и история, не вечный круговорот, а путь. Сама тема второго "Пролога" или "Сна во сне" для меня неприемлема.

Быть может, я была несправедлива, но я с самого начала только мотала головой, как Ахматова ни уговаривала меня подумать и еще посмотреть. "Сон во сне" остался незакон-ченным. От всей затеи - крошечный остаток: несколько стихотворных отрывков и роскошная планировка сцены. Пастернак задумал в старости написать традиционную мелодраму, чтобы быть как все, Ахматова прельстилась модной драматургией с небольшой, примитивно мисти-ческой приправой. Оба они всегда были чужды театру, и внезапная тяга к подмосткам кажется мне данью старческой слабости. Я убеждена, что ни Пастернак, ни Ахматова не видели маленького ящичка, где ходят смешные человечки[365] (по-моему, рассказ об ящичке - лучшее, что сказал Булгаков). Видеть сцену и слышать голоса актеров - необходимая предпосылка для сочинения театрализованных вещей. Маленький ташкентский "Пролог" по форме напоминал интермедию, и в ней Ахматова видела каждую деталь: писателей, судей, секретаршу, рыбьи головы и хвосты, телефонные аппараты разного назначения. Она сама играла в "Прологе", и ночная рубашка из дерюги лежала у нее в чемодане. Я не уверена, что автор должен сам играть в пьесе, но для Ахматовой - по свойствам ее психики - это обязательно.

Чтобы восстановить старый "Пролог", потребовалось бы многое: изоляция и нищета довоенной эпохи и военные пайки вместе с голодом и лестницей балаханы. Второй "Пролог" сочинялся в тот краткий момент, когда жизнь успела улыбнуться, и Ахматова, вспоминая прошлое, подсчитывала, чего она лишилась и недобрала за свой век, потому что жестокая эпоха повернула реку в другое русло. Лейтмотив нового "Пролога" - "сколько я друзей своих ни разу в жизни не встречала". Подведение итогов и предъявление счета эпохе само по себе вполне оправданно, но оно подано в оболочке туманных разговоров и страстей душ, которые не встретились на этой земле. В печать попал один коротенький диалог "Он - Она"[366], и к нему Ахматова пристегнула несколько отдельно существовавших стихотворений: "Третий голос", "Слышно издалека..." и "Песенка слепого". Названия даны по случаю присоединения к "трагедии".

Впервые тема "невстречи" появилась в стихах, связанных со случайной встречей и круто оборванной дружбой с иноземцем. В "Чинкве", пяти стихотворениях о встрече, написанных почти сразу после разлуки, острое чувство торжества и катастрофы: Ахматовой привелось встретиться с одним из тех, с кем ей было не суждено увидеться. Это была запретная радость и "нашей встречи горчайший день". Иноземец, говорят, советовался, не повредит ли он своим визитом Ахматовой. Решили, что вреда не будет, - ведь она не инженер. Никаких технических тайн выдать не может (они не знали, что у нас тайна все - даже как мы дышим). Как будто встреча с иностранцем была одним из козырных доводов в пользу постановления. Отдаленным следствием явился и новый арест, и лагерный срок сына. Ахматова имела право сказать: "Но мы с ним такое заслужим, что смутится двадцатый век..." В Москве через несколько лет Ахматова отказалась от новой встречи[367], предложенной через Пастернака, и в стихах появилась тема "несостоявшейся встречи", "невстречи": "Мне с тобой на свете встречи нет" и "...таинственной невстречи пустынны торжества, несказанные речи, безмолвные слова". Под конец жизни встреча все же состоялась, но слишком поздно - за несколько месяцев до смерти с усталой женщиной в чужой стране.

Причина "невстречи" была осязательно реальна: искусственная преграда, воздвигнутая между двумя мирами, глухая стена, непроходимый ров... Люди, которые имели что сказать друг другу, оказались абсолютно разъединенными в пространстве. Слова действительно не воплотились. Во втором "Прологе" причина "невстречи" - время: души потенциальных возлюбленных разобщены во времени, не могут сойтись и найти друг друга. Это не горестные поиски возлюбленной, основанные на вере в бессмертие и на невозможности представить себе будущую жизнь, как у Жуковского: "...и надеждой обольщенный, их блаженства пролетая[368], кличет там он: Изолина! И спокойно раздается: Изолина! Изолина! Там, в блаженствах безответных..." Это дивные строчки и чувство, глубоко коренящееся в человеческой душе. У Ахматовой же романтизованная, но вполне земная страсть "гостя из будущего", который не смог пасть перед ней на колени. В напечатанном отрывке "он" и "она" вроде как на земле не встретились: "он" пришел в ее сон, а "она" за порогом жизни томит его страстью, спастись от которой можно, только убив ее. Было еще несколько отрывков, в которых "он" успел в какой-то прошлой жизни поднести ей чашу с ядом, и за это они осуждены порознь приходить на землю, не встречаясь, но томясь и тоскуя друг по другу. Все вместе с чашей и обещанием: "Я убью тебя моею песней, кровь твою на землю не пролив" - романтическая канитель с подозрительной вечностью в виде круговоротов и бесцельных возвращений на эту землю для страстей и тоски.

Сила Ахматовой в точности деталей и скупости слов. Строчки у нее часто звучат как жестко отточенные формулы. Такова из последних вещей "Родная земля". В "Полночных стихах" и во втором "Прологе" эти свойства изменили Ахматовой, и задание, с моей точки зрения, было ложным: нам ли - прожившим такую страшную жизнь - тешить себя "невстречей" во времени, тосковать по любовникам, с которыми мы не жили, искать возлюбленных среди потомков и предков, когда на наших глазах уничтожили наших современников? "Невстреча" в пространстве настолько ощутимее "невстречи" во времени и выдуманных трагедий, причиной которых является "бег времени", что я с горечью слушала эти стихи и напоминала Ахматовой, как она в зрелые годы скептически относилась к поздним страстям и смеялась над женщинами, не умевшими вовремя поставить точку. Мне жалко только "желтой звезды" из напечатанного отрывка - она могла развиться в биографически обоснованную тему, а не быть украшением героини, внушаю-щей страсть не читателю, найденному в потомстве, а влюбленному, томящемуся по женщине, некогда гостившей на этой земле. Мандельштам резко отрицательно относился ко всякой выдумке и фантазии и считал их болезнью и гибелью поэзии. Я и в этом следую за ним.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Вторая книга"

Книги похожие на "Вторая книга" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Надежда Мандельштам - Вторая книга"

Отзывы читателей о книге "Вторая книга", комментарии и мнения людей о произведении.