Андрей ЗУБОВ - ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

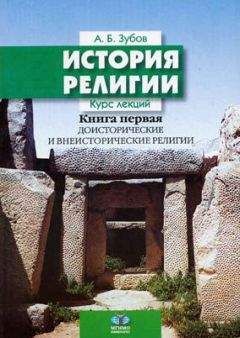

Описание книги "ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ"

Описание и краткое содержание "ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ" читать бесплатно онлайн.

В первой книге авторского курса «История религий» рассматриваются понятия предмета, основные категории и методы современного научного религиоведения, история осознания человеком своей религиозности и многообразия религиозного опыта; реконструируются религиозные представления древнего человека (палеолит, неолит, мегалитическая религия).

Во второй части книги анализируются религии современных неписьменных народов, особое внимание уделено феномену шаманизма.

Для преподавателей и студентов вузов, учащихся старших классов школ. В книге найдут много полезного все, интересующиеся религиозными воззрениями человечества.

Мы не знаем, знакомы ли были кроманьонцы с начатками счета, но трехчастная символика лярошского ревуна вряд ли случайна. Число «три» практически во всех религиозных традициях имеет особое, священное значение, ассоциируясь обычно с жизнью, явлением Абсолюта в акте творения (преодоление одиночной замкнутости и двойственности), продолжением рода – от союза мужчины (единица) с женщиной (двоица) рождается ребенок (триада). Трехчастность свидетельствует о том, что кроманьонцы воспринимали род не только устремленным в будущее, но и выходящим из глубин прошлого. Они сознавали его единство и верили, что смерть, осложняя, тем не менее не прекращает полностью общения с родоначальниками, которые живы и ждут часа своего воскресения.

Эта вера запечатлелась и в еще одном обычае, безусловно распространенном среди кроманьонцев. Хотя большей частью люди верхнего палеолита хоронили своих умерших, иногда они, как и в предшествующие эпохи, хранили черепа в жилищах живых или в специальных святилищах. Почему к разным умершим применяли различные ритуальные практики мы не знаем. В «гроте Мужчин» близ Арси сюр Кюр (Йонна, Франция) черепа аккуратно поставили на отдельно стоящий камень.

Но в Гротт до Плакар ученые встретились и с иным обычаем. Были найдены верхи черепных коробок с явными следами, что головы их обладателей были отсечены от тел, а мягкие ткани счищены каменным орудием, после чего нижняя часть черепа была отсечена от верхней. Из черепной коробки сделали чашу для питья.

Всегда думавшие скептически о нравственных достоинствах доисторического человека археологи тут же предположили банальное людоедство, да еще соединенное с жуткой практичностью в использовании останков жертвы. Более тщательное исследование заставило отказаться от этой версии происхождения чаш. Все четыре черепа – чаши из Гротт до Плакар были найдены в слое солютр и одном мосте – в глубине пещеры в конце небольшого коридора, рядом аккуратно были положены две длинные кости, также принадлежавшие человеку. В одной из чаш еще сохранилась охра, которой она когда-то была наполнена. «Безусловно, эта часть пещеры использовалась в качестве святилища. Люди солютра, а затем и мадленцы исполняли здесь какой-то культ, связанный с черепом, и ритуал включил подношение охры» [62] – указывает Марингер.

Ныне такие чаши из черепов известны многими находками от Испании (Кастилло) до Моравии (Нижние Вестоницы). Чтобы их понять нам придется все же прибегнуть к аналогиям из современной этнографии и из истории. Путешествовавший по Южной Австралии в XIX веке Джордж Френч Ангас пишет о десятилетней девочке, повсюду носившей часть черепа своей матери и пившей из него, чтобы сохранить общение с умершей. В Бенгалии Джеймс Роннел видел прекрасно отлакированные чаши из черепов предков, из которых пили в дни их поминовения. На ту же практику – тибетцев указывают средневековый путешественник Уильям Рюсбрукский (XIII век) и современная исследовательница Тибета Александра Давид-Ноэль. Да и «отец истории» Геродот пишет, что иссидоны пили из отделанных в золото черепов предков, дабы ясно помнить о них. А тевтоны, по сообщению Плутарха, делали чаши из черепов тех своих убитых врагов, которые отличились особен ной храбростью. Вкушая из них, они хотели приобщиться их мужеству.

Пантелеймонов монастырь (Афон).

Древний обычай почитания в черепе личности умершего удивительным образом сохраняется до сего времени в монашеских обителях Афонской Горы. В крипте, посреди стеллажей, на которых ровными рядами стоят черепа с написанными на лобной кости именами усопших иноков, день и ночь живые творят заупокойные молитвы

Все эти разновременные свидетельства говорят об одном – череп, бывший вместилищем мозга, сохраняет какое-то духовное, незримое содержание, какую-то частичку личности умершего, которой могут приобщиться живые. Материальные останки умершего были для кроманьонцев не бесчувственным прахом, но одним из элементов, одной из составных частей их умершего сородича, оставшейся в их мире, дабы с ее помощью можно было вступать в общение с ушедшим в инобытие. Эта часть хранила что-то от личности усопшего, она была символом умершего человека. Но как и в случае с иными символическими образами, здесь он сохранял качества и силы первообраза, самого умершего предка. Заупокойный ритуал кроманьонцев, в котором, судя по остаткам в них охры, использовались чаши из черепов, еще более укреплял эту связь и делал умерших предков частью мира живых.

РЕЛИГИОЗНЫЙ СМЫСЛ ВЕРХНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКОЙ живописи

Верхнепалеолитическая живопись была открыта в 1879 году маленькой дочерью испанского дворянина Марчеллино де Сатуоло. Он взял девочку с собой посмотреть на случайно открытую им за несколько лет до того во время псовой охоты пещеру. Марчеллино шел впереди со светильником, девочка, с замирающим от восторга и страха сердцем почти бежала за отцом. И вдруг Марчеллино услышал ее крик: папа, папа, быки! Для детского глаза многоцветные подтеки по потолку и сводам пещеры Альтамира сложились в замечательных зверей. Вскоре их разглядел и отец. Не прошло и нескольких лет, как весь культурный мир говорил о скальной живописи доисторического человека, тем более что открытия следовали одно за другим.

Конец XIX – начало XX века было в Европе временем утонченного эстетизма Югенстиля, который в России прозвали «модерном», и почти полного равнодушия к глубинному смыслу религиозной жизни. В религии в то время тоже предпочитали искать эстетическое начало. Красоты палеолитического искусства взволновали общество, но о том, для чего оно создавалось, мало задумывались. Казалось само-собой очевидным, что в человеке просто проснулось чувство прекрасного и он стал вдохновенно творить. «Искусство для искусства» – было девизом того времени, и воззрение это с решимостью перенесли на 20-30 тысяч лет в прошлое, приписав кроманьонцу.

Жестокий XX век принес и отрезвенье упоенному эстетизмом европейцу, и собрал довольно фактов, чтобы переосмыслить суть палеолитической живописи. В начале было обращено внимание, что и в живописи пещер, и в найденных позднее скульптурах животных, изваянных в то же время, немалое число сюжетов составляют сцены охоты, вернее, изображения поражаемых стрелами, копьями и камнями животных, иногда – истекающих кровью. И хотя при всей многочисленности такие сюжеты далеко не главенствовали в пещерном искусстве, палеоантропологи к концу 1930-х годов согласились на том, что побудительным мотивом кроманьонского искусства являлась симпатическая магия, то есть убеждение, что, изобразив перед охотой пораженного стрелой зверя, можно с уверенностью надеяться поразить его и в грядущей травле.

Этнография давала необходимый дополнительный материал: некоторые примитивные племена, например пигмеи, – перед охотой действительно рисуют на песке животное, которое они собираются убить и на рассвете дня охоты, с первыми лучами солнца, поражают изображение охотничьим оружием, рецитируя определенные заклятия. Охота после этого, как правило, бывает удачной, и животное поражается именно в то место, которое пронзило копье на рисунке. Но после завершения охоты рисунок никогда не сохраняется. Напротив, на него изливают кровь (то есть жизнь-душу) убитого животного, а потом изображение изглаживается пучком отстриженной от шкуры шерсти.

При казалось бы полном сходстве охотничьей магии пигмеев с памятниками палеолитической живописи сразу же заметны очень важные отличия. Во-первых, большинство животных все же остается на пещерных «фресках» непораженными, часто художник тщательно рисует их мирную жизнь, любит изображать беременных самок и животных во время брачных игр (впрочем, с завидной стыдливостью). Во-вторых, изображения делаются «на века» прочнейшими, имеющими долгую и очень трудоемкую технологию изготовления красками. Для пигмейского волхва важно изобразить животное, поразить его, потом, полив кровью, как бы вернуть убитому жизнь. После – изображение пораженного животного только мешает его возрождению и потому немедленно уничтожается удачливым колдуном. Палеолитический охотник почему-то вовсе не стремился после успешной охоты считать дело оконченным. Его стремления были противоположного свойства. В-третьих, колдуну, как правило, важно приблизить свое волхование к месту и времени события, на которое он хочет повлиять. Желая убить антилопу, пигмеи «убивали» ее изображение на рассвете дня охоты, на той же земле и под тем же небом, которые должны были стать свидетелями их охотничьего искусства.

Совсем иначе поступали художники франке-кантабрийских пещер. Они казалось бы намеренно избирали самые темные, потаенные уголки, часто исключительно труднодоступные и, по возможности, поглубже уходящие в землю, в толщу горы. Иногда, после завершения работ, вход заделывался каменной стенкой, вовсе препятствуя проникновению людей в такую странную, остающуюся в кромешной тьме, «картинную галерею». Но даже вооружившись фонарем, вы не всегда сможете всласть полюбоваться древними художествами. Они то нарисованы на сводах крайне низких и узких тоннелей, где приходится ползти на спине, чтобы что-то увидеть, то, наоборот, вознесены на высоту многих метров загроможденных сталагмитами залов и, чтобы рассмотреть приглянувшийся сюжет, приходится взбираться на крошечный уступ в нескольких метрах от пола пещеры с риском сломать шею.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ"

Книги похожие на "ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Андрей ЗУБОВ - ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ"

Отзывы читателей о книге "ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ", комментарии и мнения людей о произведении.