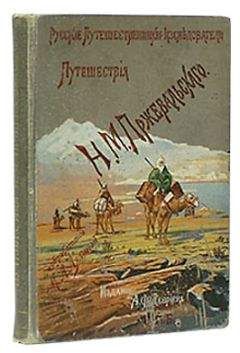

Николай Пржевальский - Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки"

Описание и краткое содержание "Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки" читать бесплатно онлайн.

В издании представлены обработанные М.А.Лялиной подлинные сочинения российского путешественника и натуралиста Н.М.Пржевальского.

Издание предваряется вступительными статьями проф. Э.Ю.Петри, содержит 5 глав:

Путешествие по Уссурийскому краю

Монголия и страна тангутов

Из Зайсана через Хами в Тибет на верховья Желтой реки

От Кяхты на истоки Желтой реки; исследование северной окраины Тибета и путь через Лоб-нор по бассейну Тарима.

Второе, сокращенное издание

41. Эти пещеры и оазис Са-чжеу посетил и подробно описал В. И. Роборовский (см. "Труды экспедиции Русского Географического общества по Центральной Азии", вып. 1 и 2, СПб., 1900, стр. 151–220). См. также интересную статью академика С. Ф. Ольденбурга "Пещеры тысячи Будд", напечатанную в журнале "Восток", кн. 1, Всемирная литература, П. 1922, стр. 57–66 с иллюстрациями. Ольденбург, будучи крупным специалистом по буддизму, исследовал эти пещеры во время своего путешествия в Западный Китай в 1914–1915 гг.

К главе шестой42. Замечание Н. М. Пржевальского, что местные жители в Центральной Азии различают под разными названиями отдельные части горного хребта, но не дают одного названия для всей системы или большого хребта, совершенно правильно. С этим обстоятельством пришлось столкнуться очень многим путешественникам, которые нередко местные названия одного участка переносили на весь хребет. Названия, предложенные впервые Пржевальским для хребтов Гумбольдта и Риттера, как и для некоторых других объектов, прочно вошли в картографию нашего времени.

43. Картина хребтов Гумбольдта, Риттера и связи Нань-шаня с Алтын-тагом, нарисованная Пржевальским, в общем правильная, хотя автор часто оговаривается: "по всему вероятию", "весьма вероятно" и т. д.

На юг от Ань-си Западный Нань-шань имеет много горных хребтов: Ема-шань, Буруту-курук, Гумбольдта, Цаган-оботу, Риттера, Мушкетова, Гомын-ула, Курлык-дабан. Действительно, Нань-шань соединяется с Алтын-тагом посредством хребта Анимбар, но хребет Чимен-таг на одних картах показан как разделяющий котловины оз. Аяг-кум И западной части Цайдама, т. е. как лежащий гораздо южнее Алтын-тага, а на других картах в непосредственной близости от последнего.

Относительно положения хребтов Гумбольдта и Риттера В. А. Обручев пишет, что Пржевальский ошибался, полагая, что они перпендикулярны друг другу: "…Очевидно, что хребты Гумбольдта и Риттера не соединяются, как полагал Пржевальский, а тянутся более или менее параллельно друг другу, разделены широкой, продольной долиной Халтан-гола и представляют две совершенно самостоятельные цепи Нань-шаня; ошибка Пржевальского вполне объясняется тем, что он прошел по пустыне Сыртын в 150 в. к западу от предполагаемого горного узла и на таком расстоянии оба хребта, сближающиеся в верхней части долины Халтын-гола, могли казаться сливающимися… я прошел в 110 в. восточнее Пржевальского, т. е. всего в 40 в. от предполагаемого горного узла и, следовательно, должен был хорошо видеть этот узел, если бы он действительно существовал; на месте узла оказалась долина Халтын-гола, уходившая за горизонт" (В. А. Обручев. Центральная Азия, Северный Китай и Нань-шань, т. 2, СПб., 1901, стр. 46).

44. Названный вид Triticum strigopum (Agropyrnm strigosum) — несомненно другой, так как указанный вообще не встречается в Центральной Азии.

45. Высота снеговой линии на хребте Гумбольдта, определенная в 4 500 — 4 800 м, весьма значительная и является результатом пустынного климата, господствующего в западной части Нань-шаня. Однако во внутренних частях Нань-шаня и Тянь-шаня положение снеговой линии еще выше. В. А. Обручев отмечает исключительную сухость климата во внутренних хребтах Западного Нань-шаня.

46. Горные бараны куку-ямоны как форма, водящаяся в Нань-шане, так и форма алашанская ныне в систематике млекопитающих объединены в один вид — Pseudois nahoor.

47. Здесь Пржевальский впервые ставит вопрос о границах воздействия китайского и индийских муссонов: первые, по мнению путешественника, достигают Восточного Нань-шаня, а вторые — Северного Тибета. Проблема муссонов, выраженных в Азии более ярко и сильно, чем где-либо во всем мире, очень занимала выдающегося русского климатолога и географа А. И. Всейкова. Муссонам Азии он посвящает много работ, ссылаясь при этом на наблюдения и соображения Пржевальского, впрочем, не всегда с ним соглашаясь. К этому мы сможем еще вернуться ниже, в наших примечаниях к девятой главе.

48. Это ярко приведенное сравнение гор западного и восточного Нань-шаня сделано лаконично, выпукло и наглядно. Оно лишний раз говорит, что Пржевальский был замечательным географом, который видел явления и процессы, происходящие в природе, в их органической взаимосвязи. С этого времени в географии принято делить Нань-шань на Западный и Восточный, иногда — на Западный, Средний и Восточный, придерживаясь в этом разделении физико-географического принципа, в то время как в геолого-тектоническом и орографическом отношении весь Нань-шань, его многочисленные хребты представляют единое целое.

К главе седьмой49. Подразумевается музей Зоологического института Академии наук СССР в Ленинграде.

50. Эти подгорные покатые равнины действительно очень характерны для горных районов Центральной Азии, располагающихся в пустынных и полупустынных условиях. В географической и геологической литературе они получили название "бэлей". Бэль — монгольское слово и основное его значение — "темя"; в переносном значении оно монголами употребляется для обозначения таких равнин, опоясывающих горные хребты или горы. Бэли хорошо были описаны Г. Н. Потаниным: "Оригинальный вид здешним хребтам придает необыкновенное развитие их подножий, так называемых по-монгольски бэлей. Получается такое впечатление, как будто эти хребты были до половины своей высоты погружены в воды, и под водой на их подножья отлагались наносы, сглаживаемые водными течениями. Может быть, ровные скаты, окружающие хребты Гобийского Алтая, как и прочие панели, произошли и не под водой; я употребил это выражение только как средство придать больше наглядности описанию" ("Монголо-тибетская окраина Китая и Центральная Монголия", т. 1, СПб, 1893, стр. 494).

Позже бэли Гобийского Алтая изучались В. А. Обручевым, который так же предложил их назвать пьедесталами, подчеркивая тем самым их положение основания, на котором как бы насажена верхняя часть хребта, горы. Пьедесталы имеют разное развитие, иногда они совсем погребают гору, которая, разрушаясь, уменьшается а материал поступает на увеличение бэлей. Тогда только по редким выходам коренных пород можно догадаться, что под бэлями находится разрушенный горный хребет.

К главе восьмой51. Цайдам был посещен Пржевальским в первом, третьем и четвертом путешествиях в Центральную Азию. Постепенно для самого путешественника вырисовывалась география этой гигантской, высоко расположенной впадины. В данном случае только западная граница Цайдама не ясна Пржевальскому. Между тем в 1884 г. он прошел по центральному и западному Цайдаму, установил границу последнего и открыл в прилегающих хребтах Куэнь-луня ряд новых неизвестных горных цепей. Впадина Цайдама в направлении с северо-запада на юго-восток протянулась на 600 с лишним км, ширина ее по меридиану до 250 км, самые низкие места, занятые солончаками и остаточными озерами, находятся на высоте 2 700 м над уровнем моря.

52. Хошун — древняя монгольская административная единица, владение феодального князя. Ныне сохранилась в территориях с монгольским населением в Джунгарии, Куку-норе, западной части Гань-су и во Внутренней Монголии. В Монгольской Народной Республике хощуны упразднены.

53. Этот термин Пржевальский записал в форме "хырма", но правильная его монгольская форма "хэрым", т. е. крепость, крепостная, городская стена. Великая китайская стена монголами так же называется "хэрым", первыми русскими путешественниками (Ив. Петлин) еще в начале XVII века записанная в форме "крым". Термин этот очень древний, исходные его формы уходят в домонгольское прошлое. С ним связано рождение географического названия "Крым" (полуостров) и, может быть, слова "Кремль".

54. Вряд ли при таком порядке монголы могли бы оказать вооруженнее сопротивление грабителям, если за жизнь каждого они должны отвечать перед китайской администрацией.

55. Судя по описанию, здесь упоминается хребет Мушкетова, названный так В. А. Обручевым в честь своего учителя, во время посещения им в путешествии 1892–1894 гг. восточной части Цайдама (см. его "Центральную Азию, Северный Китай и Нань-шань", т. 2, СПб, 1901, стр. 53).

56. Название "Сыртын" перекликается с аналогичными названиями "Сырт" (вспомним хотя бы Большой Сырт). В основе лежит термин "сырт", означающий плоскую, высокую равнину, плато, плоскогорие, плоский, но круто обрывающийся гребень хребта. Напомним, что по-монгольски "сэртэнг", — стоячий, торчащий.

57. Этой же дорогой позже прошел В. А. Обручев, который говорит, что в 5–6 верстах к северу от озера Ихэ-цайдамин-нур тянется подножие хребта Мушкетова, возвышающегося тут на 15–16 тысяч футов. Озеро питается ключами и небольшими речками, имеет 9-10 верст длины (упомннутое сочинение, т. 2, стр. 60).

58. Эти же озера Ихэ— и Бага-цайдамин-нур посетила экспедиция В. И. Роборовского в 1893–1895 гг. По данным этого путешественника, вода во втором озере насыщена солью, кругом озера простираются прекрасные пастбища, где пасутся тысячи голов скота. Озеро питается ледниковой водой Таталын-гола, которая ночью несет много воды, днем же она очень мелка, так как таяние снегов и льдов в горах ночью прекращается, а днем оно происходит энергично, поэтому воды до озера доходят только к вечеру (В. И. Роборовский. Труды экспедиции Русского Географического общества по Центральной Азии, ч. 1, вып. 3, СПб, 1903. стр. 451–452).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки"

Книги похожие на "Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Пржевальский - Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки"

Отзывы читателей о книге "Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки", комментарии и мнения людей о произведении.