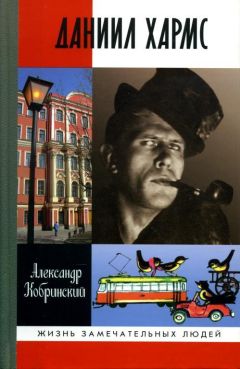

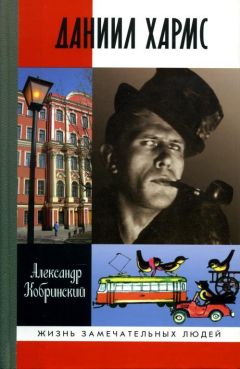

Александр Кобринский - Даниил Хармс

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Даниил Хармс"

Описание и краткое содержание "Даниил Хармс" читать бесплатно онлайн.

Даниил Хармс (Ювачев) (1905—1942) — выдающийся поэт и писатель, основатель литературного сообщества ОБЭРИУ («Объединение реального искусства»), прошедший путь от словотворческой «зауми» к произведениям, воплощавшим глубинную абсурдность человеческого существования. Абсурдной казалась вся его жизнь, сотканная из парадоксов: застенчивый донжуан, безукоризненно вежливый зачинщик скандалов, детский писатель, не любивший детей. Эти противоречия выводили из себя не только коллег по писательскому цеху, но и власть, которая всячески преследовала Хармса, отказывая ему в праве заниматься литературой. После ареста и трагической гибели его произведения много лет были запрещены, затем распространялись подпольно, и только в 1980-е годы началось их широкое издание и изучение. Сегодня творчество Хармса широко известно как в России, так и за рубежом, однако его биография по-прежнему хранит немало загадок. Новым этапом на пути ее исследования является первая полная биография писателя, написанная доктором филологических наук, знатоком творчества обэриутов Александром Кобринским. Без сомнения, ее с интересом прочтут как те, кто хорошо знаком со стихами и прозой Хармса, так и те, кому еще только предстоит узнать и полюбить их.

Здесь приводились стихи Петровского. Просто слабые, бесформенные стихи, и говорили, что это формализм. Может быть, это формализм, потому что недостаточно глубоко содержание, но зачем так поклоняться этому слову?

Можно просто сказать, что это дурно, это же затемняет сознание. Затем, нужно заботиться о целесообразности кампании. Очень хорошо, что грунтовые дороги усыхают, — тогда по ним хорошо ездить. Но если станут заниматься осушением рек — это уже глупо. (Смех.)

Между прочим, у нас наблюдается всеобщность. Я скажу прямо: может быть, я пессимист, истерик, может быть, у меня слишком сильно чувство товарищества, но пока меня не трогают, меня дезориентируют, обеспложивают отдельные статьи, все эти разговоры.

Ни факт недовольства, ни поток, откуда-то идущий, ни направление, но именно из третьих рук выходящий разговор об этом меня дезориентирует. Не думаю, чтобы я был таким уродом. Наверное, много в нашей среде найдется людей, которые просто духом падают, когда каждый день читают и думают — кто сейчас сковырнется. Большая ли польза от этого будет?

Представьте себе тт. критики, что мы все сделаемся критиками и будем критиковать воздух, — что тогда произойдет?

Можно ли, например, сказать женщине, затюканной, перемученной, как она осмелилась родить девочку, когда ей полагалось родить мальчика? Нет, нельзя. Но можно сказать принимающему врачу — как вы осмелились принимать с немытыми руками, это кончилось заражением крови? Это можно сказать. Я бы высказал такое положение: если обязательно орать в статьях, то нельзя ли орать на разные голоса? (Аплодисменты, смех.)

Тогда будет все-таки понятней, потому что, когда орут на один голос — ничего не понятно. Может быть, можно вообще не орать, тогда будет совсем замечательно, а может быть, можно пишущим эти статьи даже и думать, тогда мы, может быть, что-нибудь и поймем.

Вы требуете от писателей не только того, чтобы они все отобразили, раскрыли, но и того, чтобы не было у них витиеватости. А почему мы — несчастные читатели статей — не вправе требовать, чтобы их писали понятно?

И потом — это уж очень выпирает — формализм, натурализм, натурализм, формализм. Я не поверю, что это пишется от чистого разума, что каждый пишущий так и дома разговаривает, в семье и т. д. Это неправда. (Аплодисменты).

‹...›

Там писали по поводу того, что я непонятно пишу, и цитировали Добролюбова. И вот, когда дошли до Добролюбова, как будто окно распахнулось. Я был рад, как гостю, Добролюбову, несмотря на то, что это было направлено против меня.

Но кончился Добролюбов, и опять то же. Я говорю не о том, что тому-то попало, а том, что надо разнообразнее писать, надо чтобы был смысл, надо варьировать. Что страшно в этих статьях? То, что я за ними не чувствую любви к искусству. Я не чувствую, чтобы люди горели, чего-то хотели и с болью в сердце находили, что это не то. Тогда у меня оставался бы какой-то придаток его разочарования. Но нет этого, есть только радость, что попался чудесный объект и можно его препарировать. Тут страшно в смысле перспектив. Я не знаю, что с каждым из нас будет в столкновениях с редакторами, с цензорами и т. д. Тогда у них будет только такой интерес: кто приехал — формалист или натуралист.

Так вот, любви к искусству за всем этим не чувствуется. Это есть и в каждой среде и в среде критиков. В нашей среде это сказывается в ходе дискуссий, и вы этому аплодируете. Вот разбирают отдельные строчки из Пильняка, из Леонова. Тут ничего особенно смешного нет. Вы тоже разделяете такое мнение, вы соглашаетесь, — пожалуйста, соглашайтесь, — но пусть не будет этого хохотка».

Эти слова повлияли на аудиторию как распахнутое окно на спертый и затхлый воздух комнаты. «Если обязательно орать в статьях, то нельзя ли орать на разные голоса» — эта фраза как нельзя лучше раскрывала суть происходящего в советской критике. Пастернак легко и непринужденно продемонстрировал, что никто, в сущности, не понимает, что подразумевается под страшными словами «формализм» и «натурализм», которыми, по сути, пользуются как клеймом. Наконец, Пастернак сказал в глаза сидящим и главную правду: никто из ругающих, поносящих и клеймящих не верит в то, что говорит и пишет. Обвинение в нетоварищеском поведении, брошенное людям, чье представление о товариществе уже давно ограничивалось лишь общепринятым советским обращением, содержало у Пастернака и завуалированную перекличку с самим собой образца 1931 года. Его слова «не думаю, чтобы я был таким уродом» были прямой цитатой из стихотворения, обращенного к Борису Пильняку:

Иль я не знаю, что, в потемки тычась,

Вовек не вышла б к свету темнота,

И я — урод, и счастье сотен тысяч

Не ближе мне пустого счастья ста?

И разве я не мерюсь пятилеткой,

Не падаю, не подымаюсь с ней?

Но как мне быть с моей грудною клеткой

И с тем, что всякой косности косней?

Напрасно в дни великого совета,

Где высшей страсти отданы места,

Оставлена вакансия поэта:

Она опасна, если не пуста.

Чтобы лучше понять эффект пастернаковского выступления, нужно иметь в виду, что всё говорилось его обычным тоном: мягким, негромким, несколько удивленным, словно сомневающимся — и предельно искренним.

И люди словно переменились за эти 15 минут. Не веря, что такое действительно может быть произнесено, они совершенно искренне аплодировали, смеялись. Словом, на это время волшебным образом стали почти свободными людьми. Сосед Пастернака по Переделкину Борис Пильняк и специально приехавший из Ленинграда Валентин Стенич вторили Пастернаку одобрительными репликами.

В кулуарах многие участники собрания поддержали Пастернака.

«Это первый человек, который говорит об искусстве на языке искусства. Исключительный человек по искренности. Говорит то, что думает, — восхищался Евгений Петров. — Так и нужно говорить об искусстве. Пастернак — это настоящая совесть нашего искусства. Терминология его неточна, он путается, не умеет говорить, но искренность его замечательна». Критик и литературовед Борис Губер высказался еще резче: «Что же, можно только радоваться, что нашелся хоть один смелый человек, который сказал открыто то, что думает большинство об этих лакеях из „Правды“. Важно то, что Пастернак хотя не назвал „Правду“, но всем было ясно, что он говорит именно об этом. Его в длинной и нудной речи пытался опровергнуть Кирпотин, но ни на кого не действовали его пресные истины».

Но, конечно, аплодировали Пастернаку и благодарили его не все. Некоторые требовали его «одернуть», называли его выступление антисоветским. Самое главное началось после заседания. Понимая, что партийный «ответ» Пастернаку, с которым выступил критик Кирпотин, не мог даже и близко произвести впечатления, равного впечатлению от выступления поэта, аппаратчики начали кропотливую работу, результатом которой стало второе выступление Пастернака на дискуссии, состоявшееся 16 марта (всего московские писатели собирались семь раз, чтобы обсудить проблемы «формализма» и «натурализма» в своей среде).

Те, кто убеждал Пастернака выступить вторично, несомненно, надеялись на то, что поэт станет опровергать свои собственные смелые слова и смягчать впечатление от них. Они просчитались. Хотя новая речь Пастернака и не была столь резкой, как первая, в ней не было и йоты отречения. Он сказал в ней о том, что считает самой главной причиной бедственного состояния советской литературы, руководимой партийными чиновниками.

«По-моему, наше искусство несколько обездушено, потому что мы пересолили в идеализации общественного. Мы все воспринимаем как-то идиллически. Мы уподобляемся тем фотографам, которым самое важное, чтобы хорошенькое личико получилось. Я говорю не о лакировке, не о приукрашивании фактов, это давно названо, с этим борются и т. д. — я говорю о внутренней сути, о внутренней закваске искусства.

Не торопитесь, подождите, вы увидите, что это очень спокойная мысль и может быть допустима. По-моему, из искусства напрасно упустили дух трагизма. Я считаю, что без духа трагизма все-таки искусство неосмысленно.

Я ищу причины этому и нахожу в совершенно неизбежном недоразумении. Мы начинали как историки. Как историки мы должны были отрицать трагизм в наши дни, потому что мы объявили трагичным все существование человечества до социалистической революции».

Впоследствии, 1 октября 1936 года, Пастернак писал своей двоюродной сестре Ольге Фрейденберг о днях «дискуссии»:

«...Началось со статей о Шостаковиче, потом перекинулось на театр и литературу (с нападками той же развязной, омерзительно несамостоятельной, эхоподобной и производной природы на Мейерхольда, Мариэтту Шагинян, Булгакова и др.). Потом коснулось художников, и опять-таки лучших, как, например, Владимир Лебедев и др. Когда на тему этих статей открылась устная дискуссия в Союзе писателей, я имел глупость однажды пойти на нее и, послушав, как совершеннейшие ничтожества говорят о Пильняках, Фединых и Леоновых почти что во множественном числе, не сдержался и попробовал выступить против именно этой стороны всей нашей печати, называя все своими настоящими именами. Прежде всего я столкнулся с искренним удивлением людей ответственных и даже официальных, зачем-де я лез заступаться за товарищей, когда не только никто меня не трогал, но трогать и не собирались. Отпор мне был дан такой, что потом и опять-таки по официальной инициативе ко мне отряжали товарищей из союза (очень хороших и иногда близких мне людей) справляться о моем здоровье. И никто не хотел поверить, что чувствую я себя превосходно, хорошо сплю и работаю. И это тоже расценивали как фронду...»

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Даниил Хармс"

Книги похожие на "Даниил Хармс" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Кобринский - Даниил Хармс"

Отзывы читателей о книге "Даниил Хармс", комментарии и мнения людей о произведении.