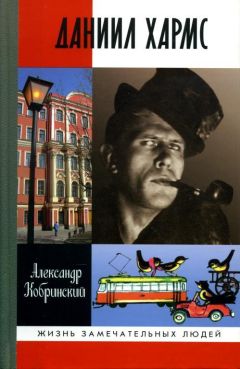

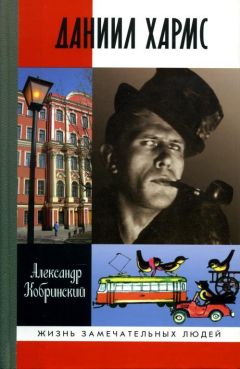

Александр Кобринский - Даниил Хармс

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Даниил Хармс"

Описание и краткое содержание "Даниил Хармс" читать бесплатно онлайн.

Даниил Хармс (Ювачев) (1905—1942) — выдающийся поэт и писатель, основатель литературного сообщества ОБЭРИУ («Объединение реального искусства»), прошедший путь от словотворческой «зауми» к произведениям, воплощавшим глубинную абсурдность человеческого существования. Абсурдной казалась вся его жизнь, сотканная из парадоксов: застенчивый донжуан, безукоризненно вежливый зачинщик скандалов, детский писатель, не любивший детей. Эти противоречия выводили из себя не только коллег по писательскому цеху, но и власть, которая всячески преследовала Хармса, отказывая ему в праве заниматься литературой. После ареста и трагической гибели его произведения много лет были запрещены, затем распространялись подпольно, и только в 1980-е годы началось их широкое издание и изучение. Сегодня творчество Хармса широко известно как в России, так и за рубежом, однако его биография по-прежнему хранит немало загадок. Новым этапом на пути ее исследования является первая полная биография писателя, написанная доктором филологических наук, знатоком творчества обэриутов Александром Кобринским. Без сомнения, ее с интересом прочтут как те, кто хорошо знаком со стихами и прозой Хармса, так и те, кому еще только предстоит узнать и полюбить их.

Если вы возьмете героев Хармса, хотя бы из „Озорной пробки“, то это Веревкины, это Мухины, Арбузовы, Паровозовы, Сапоговы, Гребешковы, это Пневы, Топтуновы (правильно — Топуновы. — А. К.), Чикины и т. п. В этом калейдоскопе героев вы не найдете героев, которых бы он взял и по-настоящему поднял. А время нам сейчас показывает, что среди детей мы имеем ряд чрезвычайно талантливых, замечательных людей современной эпохи. Почему обязательна такая нарочитость, все эти Веревкины, Арбузовы и Сапоговы? Почему эта нарочитость? И, если вы возьмете это топтанье на месте в небольшой книжке „Озорная пробка“, в которой на 4-й странице электричество тухнет, на 5-й загорелось, на 5-й опять тухнет, на 6-й загорелось, на 8-й опять потухло, на 9-й загорелось и т. д., и так вся книжка, человек топчется на одном месте. Чему учат наших замечательных ребят такие книги? ‹...› Вы не найдете в его книгах героев, которым необходимо и нужно симпатизировать. А пора показывать наших замечательных детей, по которым и нужно равняться нашим детям. Нужно показать замечательных детей, которым дети должны подражать».

Обвинения, выдвинутые Мирошниченко, были тем неприятнее, что касались книги, изданной в 1928 году, то есть до ареста Хармса. А мы уже видели, что именно детское его творчество стало основой обвинений, выдвинутых против него следователями ГПУ.

Учитывая всё это, можно было бы предположить, что Хармс, соблюдая уже выработанные к тому времени нормы подобных «дискуссий», будет заниматься «самокритикой», покаянием и давать обещания «исправиться». Однако уже первые слова его речи, произнесенной 3 апреля, фактически представляют собой вызов: Хармс начинает с того, что говорит о бессмысленности употребления терминов «формализм» и «натурализм» на данном собрании, о том, что каждый вкладывает в них собственное значение, причем не столько содержательное, сколько бранное. Не желая вести разговор в навязанном «Правдой» ключе, он сводит свое выступление к истории возникновения импрессионизма в искусстве и об эволюции своего отношения к этому течению. При этом он ухитряется ни на мгновение не покривить душой — к середине 1936 года он действительно разочаровался в левом искусстве, как его понимали обэриуты в 1920-х годах. Критикуя импрессионизм, декаданс и символизм, Хармс противопоставляет им классическую чистоту искусства Моцарта и Пушкина, которые всегда были для него критерием высшего творчества.

Думается, что подобное построение речи Хармса не случайно. Видно, как он во многом (хотя и не столь откровенно) следует прямизне Пастернака на московской дискуссии. Опасность такого пути Хармсу должна была быть хорошо понятна — всего несколькими днями ранее на таком же собрании поносили за формализм «Город Эн» Л. Добычина. После взволнованного выступления, которое «Литературный Ленинград» охарактеризовал как «несколько маловразумительных слов о прискорбии, с которым он слышит утверждение, что его книгу считают идейно-враждебной», Добычин выбежал из зала и вскорости покончил с собой, утопившись в Неве. Соседствовавший с ним стукач, подписывавшийся псевдонимом «Морской», сообщил, что 28 марта Добычин передал ему ключи от своей квартиры, сказав, что больше в нее не вернется...

Кроме этого, опасность заключалась и в том, что Хармс и другие обэриуты были хорошо известны своими дружескими связями с формалистами. Ленинградские формалисты получили персональные приглашения на вечер «Три левых часа» в Дом печати 24 января 1928 года, а кульминацией их сотрудничества стал планируемый совместный сборник «Ванна Архимеда» в 1929 году, который так и не увидел света. Наконец, вместе с Шостаковичем объектом «антиформалистских» нападок стал друг Хармса музыковед Иван Соллертинский (в выступлениях прямо говорили о «школе Шостаковича — Соллертинского»). К самому Шостаковичу Хармс относился, скорее, с восхищением, хотя и колебался в определении уровня его таланта. Несколько забавные сомнения сохранились и в его записной книжке, в записи от 20 октября:

«Шестакович[27] — гений должно быть ‹...›.

Лучше плохое назвать хорошим, чем хорошее плохим, а потому я говорю, что Шестакович, должно быть, гений. Прослушав два первых действия оперы „Леди Макбет“, склонен полагать, что Шестакович не гений».

Но вернемся к выступлению Хармса на дискуссии о формализме. Начал он с того, что указал на откровенную бессмысленность в употреблении на дискуссии терминов «формализм» и «натурализм», которые фактически превратились в ругательства. «Я затрудняюсь пользоваться терминами „формализм“ и „натурализм“ в тех смыслах, в каких они употребляются на литературной дискуссии, — заявил он. — Смысл термина „формализм“ настолько разнообразен и настолько каждым выступающим трактуется по-своему, что я не вижу возможности употреблять его в каком-то определенном значении.

Термин „натурализм“ стал почти однозначным с понятиями „цинизм“ и „порнография“».

Основная часть речи Хармса была посвящена не формализму и не натурализму, а импрессионизму — в живописи и литературе:

«...Оказалось, что острее и тоньше карандашный набросок, а не законченная картина. Есть люди, которые знают, что, придя в гости к художнику и заинтересовавшись его неоконченными карандашными набросками, а не законченными картинами, можно произвести впечатление тонкого знатока искусства.

Я хочу сказать, что в конце XIX в. появились первые явные признаки падения искусства в виде импрессионизма. Мне кажется, что состояние академического искусства того времени было в значительно более плачевном состоянии, чем это казалось тогда.

По многим, многим причинам искусство потеряло дорогу. И вот, импрессионизм показался спасением.

Должно быть, какая-то незначительная доля исторической истины была в импрессионизме, даже по отношению к такому огромному писателю, как Толстой.

Во всяком случае, импрессионизм получил рост и движение.

Такими огромными творческими силами, какие были у Моцарта или Пушкина, не обладали люди конца XIX века. И вот, импрессионизм спасал положение. Обрывок, набросок, штрих, — было легче наполнить творческой силой.

Недостаток творческой мысли заменялся эстетическими ощущениями. Острота положения заменяла силу смысла. Но то, что выглядело остро вчера, уже сегодня не выглядело остро.

Импрессионизм развивался и трансформировался с бешеной скоростью. Появлялись школы и контршколы, эстетика и контрэстетика.

Лучшие люди втравились в это движение, появились действительно любопытные вещи, которые тогда выглядели великими. Искусство повернуло влево.

На протяжении 20 лет искусство проскакало такой путь, что, казалось, за эти 20 лет сделано больше, чем за многие тысячелетия. Были найдены совершенно неизвестные до сих пор приемы. Блестяще были разработаны вопросы обострения, остранения, искажения, создания сложного образа и т. д.

Искусство доскакало до крайних точек. Но требовалось что-то дальше. А что дальше?

Малевич в 1927 году сказал: самое главное в искусстве — это остановиться![28]

И действительно, остановиться было самым левым, самым новым и самым острым. Левое искусство остановилось.

Наступил период, когда стало ясно, что левое искусство в тупике. Есть люди, которые никогда и не были заражены этим левым искусством. Я, во всяком случае, был. И не так просто было осознать несостоятельность левого искусства. Я понял это только в 1929, даже в 1930 году.

Еще раньше я ненавидел импрессионизм, декадентство и символизм. Левое искусство мне казалось противовесом импрессионизму. И только в 1930 году я понял, что все это одного корня, что это последний отголосок XIX в., последнее буржуазное искусство, так же обреченное на медленную или быструю гибель, как все буржуазное общество.

Мне стало ненавистно всякое, даже незначительное присутствие импрессионизма, всякое бесцельное украшение, всякий никчемный левый выверт.

К сожалению, 50 лет не могли пройти бесследно для искусства.

До сих пор произведения Джойса, Шенберга, Брака и т. д. считаются образцом мастерства.

Это никчемное, бессильное мастерство. Да и не мастерство это. Это ловкий фокус заполнения слабой силой небольшой поверхности. Это пример силы блохи, которая может перепрыгнуть через дом.

Если декаденты и футуристы давно уже отлетели в сторону и перестали влиять на наше искусство, то Джойсы, Браки и Шенберги были вполне законными образцами для подражания.

Кончился тупик искусства, наступивший в XIX в., когда импрессионизм показался спасением.

Наступило время, когда искусство опять может начать развиваться с классической силой».

Импрессионизм как один из трех (наряду с мистическим содержанием и символами) путей преодоления кризиса в литературе был намечен в знаменитом докладе Д. С. Мережковского 1894 года «О причинах упадка и о новых течениях в современной русской литературе», который годом позже был опубликован в виде статьи. «...Жадность к неиспытанному, — писал он, — погоня за неуловимыми оттенками, за темным и бессознательным в нашей чувствительности — характерная черта грядущей идеальной поэзии. Еще Бодлер и Эдгар По говорили, что прекрасное должно несколько удивлять, казаться неожиданным и редким. Французские критики более или менее удачно назвали эту черту импрессионизмом (выделения авторские. — А. К.)». Импрессионизм понимался Мережковским как «расширение художественной впечатлительности».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Даниил Хармс"

Книги похожие на "Даниил Хармс" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Кобринский - Даниил Хармс"

Отзывы читателей о книге "Даниил Хармс", комментарии и мнения людей о произведении.