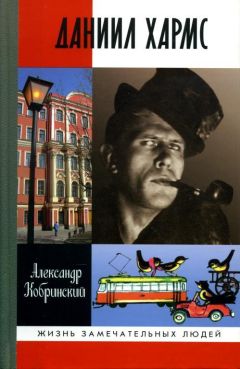

Александр Кобринский - Даниил Хармс

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Даниил Хармс"

Описание и краткое содержание "Даниил Хармс" читать бесплатно онлайн.

Даниил Хармс (Ювачев) (1905–1942) — выдающийся поэт и писатель, основатель литературного сообщества ОБЭРИУ («Объединение реального искусства»), прошедший путь от словотворческой «зауми» к произведениям, воплощавшим глубинную абсурдность человеческого существования. Абсурдной казалась вся его жизнь, сотканная из парадоксов: застенчивый донжуан, безукоризненно вежливый зачинщик скандалов, детский писатель, не любивший детей. Эти противоречия выводили из себя не только коллег по писательскому цеху, но и власть, которая всячески преследовала Хармса, отказывая ему в праве заниматься литературой. После ареста и трагической гибели его произведения много лет были запрещены, затем распространялись подпольно, и только в 1980-е годы началось их широкое издание и изучение. Сегодня творчество Хармса широко известно как в России, так и за рубежом, однако его биография по-прежнему хранит немало загадок. Новым этапом на пути ее исследования является первая полная биография писателя, написанная доктором филологических наук, знатоком творчества обэриутов Александром Кобринским. Без сомнения, ее с интересом прочтут как те, кто хорошо знаком со стихами и прозой Хармса, так и те, кому еще только предстоит узнать и полюбить их.

Но, с другой стороны, как те же слова могут быть беспомощны и жалки! Я никогда не читаю газет. Это вымышленный, а не созданный мир. Это только жалкий, сбитый типографский шрифт на плохой, занозистой бумаге“.

Нетрудно заметить в этом вдохновенном послании следы обэриутских эстетических установок, которые остались для Хармса вполне актуальными. Принципиальное различение „реалистического“ и „реального“ заключается для него в особом понимании идеальной формы порядка, который восстанавливается каждый раз, когда создается уникальная, совершенная вещь со своим собственным смыслом (Хармс называл этот уникальный смысл — „пятым значением вещи“, что было очень близко к кантовскому понятию „вещи в себе“). Реальность по сравнению с реалистичностью, таким образом, оказывалась явлением первого порядка, а искусство — более реальным, чем жизнь, что заставляет вспоминать Вяч. Иванова с его знаменитым „от реального к реальнейшему“. Только если символистская концепция ставила задачу прорыва сквозь мутную пелену окружающего мира к связанному с ним миру идеальному, то в обэриутском понимании создаваемый текст никак к идеальным субстанциям не возводился и смысл своего существования нес в себе. Задача поэта была — описать неописуемый смысл, пользуясь обычным языком. Разумеется, обычными средствами она была невыполнима, и язык начинало корежить, деформировать, возникали небывалые слова, сочетания слов и т. п.

Любовь к Клавдии Пугачевой оказалась у Хармса совершенно односторонней. Пугачева была девицей вздорной и пустоватой, помешанной на собственной неотразимости. В то время как Хармс изливал ей в письмах душу, демонстрировал остроумие и мягкий юмор, она посылала ему отписки, а иногда и вовсе не отвечала. Ей — одной из очень немногих знакомых дам — Хармс посылал свои стихи (нам известно, что ей были посланы стихотворения „Подруга“ и „Трава“, последнее ныне утрачено). О первом она не написала ничего, а конверт со вторым она порвала, не читая — придралась к тому, что Хармс упомянул в предыдущем письме человека, который ей был неприятен.

Пример „чистоты“ Хармс видел в строках из своей стихотворной драмы 1930 года „Гвидон“:

Монах:

В калитку входит буква ять.

Принять ее?

Настоятель:

Да-да, принять

„Монах и настоятель — загрязняют“, — отметил Хармс чуть ниже цитаты.

Интересно заметить, что цитированные строки (Хармс приводит их по памяти, в дошедшей до нас рукописи монаха зовут Василий) первоначально не входили в окончательный текст „Гвидона“ и были включены в него лишь позже. Судя по всему, достигнутая чистота связывается Хармсом с воплощенной самостоятельной ценностью отдельной буквы, превращающейся в действующий персонаж. „Вспомогательные“ ремарки, обозначающие действующих лиц, Хармс посчитал „загрязняющими“, то есть в данном случае — нарушающими естественное развитие диалога.

Так же Хармс считал необходимым сохранение в стихе „чистоты“ прозаического порядка:

„Стихи надо писать так, чтобы каждая отдельная мысль стихотворения, высказанная прозой, была бы так же чиста, как и стихотворная строчка, выражающая ее.

Стихотворные строчки:

„…гибнут реки наших знаний

в нашем черепе великом…“, — выглядят хорошо. Но сказать прозой:

„…я видел, как реки наших знаний постепенно гибнут и в нашем великом черепе…“, — звучит плохо. Надо сказать:

„…я видел, как гибнут наши знания и в нашем большом черепе…“.

Конечно, в стихах свой закон, но было бы еще лучше, если бы стихи звучали хорошо, сохраняя в то же время и закон прозы“ (запись от 25 сентября 1931 года).

Вера Хармса в силу написанного на бумаге текста отразилась также в его дневнике и письмах. Еще в мае 1931 года он записал:

„Сила, заложенная в словах, должна быть освобождена. Есть такие сочетания из слов, при которых становится заметней действие силы. Нехорошо думать, что эта сила заставит двигаться предметы. Я уверен, что сила слов может сделать и это. Но самое ценное действие силы почти неопределимо. Грубое представление этой силы мы получаем из ритмов ритмических стихов. Те сложные пути, как помощь метрических стихов при двигании каким-либо членом тела, тоже не должны считаться вымыслом. Эти грубейшие действия этой силы вряд ли доступны нашему рассудительному пониманию. Если можно думать о методе исследования этих сил, то этот метод должен быть совершенно иным, чем методы, применяемые до сих пор в науке. Тут раньше всего доказательством не может служить факт или опыт. Я ХЫ затрудняюсь сказать, чем придется доказывать и проверять сказанное. Пока известно мне четыре вида словесных машин: стихи, молитвы, песни и заговоры. Эти машины построены не путем вычисления или рассуждения, а иным путем, название которого АЛФАВИТ“.

Мы видели, что в цитированном письме Хармса Пугачевой от 16 октября 1933 года он уже решается говорить прямо: написанный текст обладает самой настоящей властью и способами физического, буквального влияния на реальность. Отсюда и его попытки изменять начертания букв (некоторое время он „е“ пишет то как „е“, то пытается писать по старой орфографии — с „ятями“), отсюда же и попытка создания „личных божеств“, которых он именует „Алаф“ („алеф“ — первая буква еврейского алфавита с числовым значением 1, кроме этого „Алаф“ — имя одного из демонов в апокрифическом „Завещании Соломона“) и „Ити“ („один“ по-японски), к которым Хармс обращает свои мысленные просьбы в середине — конце 1930-х годов.

Магическая сила букв алфавита — достаточно старая тема в мировой мифологии и культуре, прежде всего — в восточной, что очень привлекало Хармса. Известно, например, что волшебную силу видели в арабских буквах „алиф“, „лам“ и „лим“, а в еврейской традиции было принято изучать „гематрию“ — то есть числовое значение слов, вычисляемое по сумме букв, в него входящих (каждой букве соответствовало определенное числовое значение). Совпадение гематрий разных слов имело сущностное значение и подлежало интерпретации. В разные годы Хармс выписывал в записные книжки разные алфавиты и отдельные их буквы.

Не случайно Хармса всегда интересовала графика, вид букв. В сформулированный им самим в 1933 году перечень интересующих его вещей (о нем речь еще впереди) он не забыл вписать: „Знаки. Буквы. Шрифты и почерки“. Интерес к буквам, шрифтам и почеркам вообще был близок обэриутам. К примеру, герой романа К. Вагинова „Труды и дни Свистонова“ Психачев подрабатывает самодеятельным графологом в трактире, определяющим характер и судьбу человека по его почерку. Вполне возможно, что одним из толчков к созданию это образа стал как раз Хармс — в конце 1920-х годов Хармс активно интересовался графологией и пытался описывать состояние души человека по его почерку. В дневнике Хармса сохранилась запись, сделанная рукой молодого поэта Семена Полоцкого, входившего в „Воинствующий орден имажинистов“ в Ленинграде:

„Милый друг,

вот вам мой почерк. Напишите что-нибудь веселенькое о том, что творится за „кулисами души“ у Вашего покорнейшего слуги.

Носи штаны тише“.

Кроме того, по сообщению И. Бахтерева, среди знакомых Хармса был графолог по прозвищу Нон Эсма (П. Н. Матвеев).

Впоследствии, в 1940 году, Хармс делает графолога одним из персонажей рассказа „Власть“. В том же году он пишет небольшой набросок, в котором графолог уже становится главным героем. По многим признакам мечты графолога очень напоминают мечтания самого Хармса, что лишний раз подчеркивает „авторизованность“ этого образа для писателя:

„Один графолог, чрезвычайно любящий водку, сидел в саду на скамейке и думал о том, как было бы хорошо прийти сейчас в большую просторную квартиру, в которой жила бы большая, милая семья с молоденькими дочерьми, играющими на рояле. Графолога бы встретили очень ласково, провели бы в столовую, посадили бы в кресло около камина и поставили бы перед ним маленький столик. А на столике бы стоял графин с водкой и тарелка с горячими мясными пирожками. Графолог бы сидел, и пил бы водку, закусывал ее горячими пирожками, а хорошенькие хозяйские дочери играли бы в соседней комнате на рояле и пели бы красивые арии из итальянских опер“.

Еще в 1920-е годы Хармс заинтересовался созданием собственного шифра. Безусловно, он понимал, что его записи могут попасть на глаза нежелательным людям. С одной стороны, нелестные записи о советской действительности могли быть прочитаны в ГПУ (НКВД). С другой — Хармс был порой достаточно откровенен в своих отношениях к женскому полу (вплоть до эротических фантазий) и совсем не хотел, чтобы это прочла жена. „Буквы“, которые он изобретает, сначала напоминают „пляшущих человечков“ любимого им А. Конан Дойля, а потом код превращается в систему придуманных им значков, каждый из которых обозначает одну букву. В результате, когда уже в наше время доступ к записным книжкам Хармса получили филологи, они достаточно легко расшифровали этот код, пользуясь самыми простыми методами, продемонстрированными как в упомянутом рассказе Конан Дойля, так и в „Золотом жуке“ Эдгара По. Но начиная с середины 1920-х годов и практически до конца жизни поэт в своих записных книжках аккуратно вырисовывает загадочные значки. Одна из таких записей как раз датирована июнем 1933 года:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Даниил Хармс"

Книги похожие на "Даниил Хармс" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Кобринский - Даниил Хармс"

Отзывы читателей о книге "Даниил Хармс", комментарии и мнения людей о произведении.