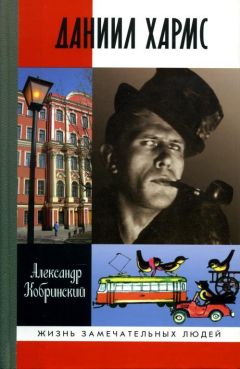

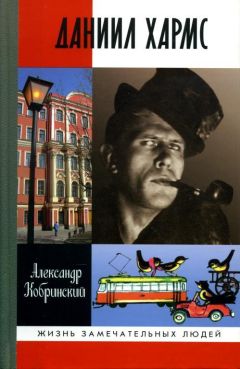

Александр Кобринский - Даниил Хармс

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Даниил Хармс"

Описание и краткое содержание "Даниил Хармс" читать бесплатно онлайн.

Даниил Хармс (Ювачев) (1905–1942) — выдающийся поэт и писатель, основатель литературного сообщества ОБЭРИУ («Объединение реального искусства»), прошедший путь от словотворческой «зауми» к произведениям, воплощавшим глубинную абсурдность человеческого существования. Абсурдной казалась вся его жизнь, сотканная из парадоксов: застенчивый донжуан, безукоризненно вежливый зачинщик скандалов, детский писатель, не любивший детей. Эти противоречия выводили из себя не только коллег по писательскому цеху, но и власть, которая всячески преследовала Хармса, отказывая ему в праве заниматься литературой. После ареста и трагической гибели его произведения много лет были запрещены, затем распространялись подпольно, и только в 1980-е годы началось их широкое издание и изучение. Сегодня творчество Хармса широко известно как в России, так и за рубежом, однако его биография по-прежнему хранит немало загадок. Новым этапом на пути ее исследования является первая полная биография писателя, написанная доктором филологических наук, знатоком творчества обэриутов Александром Кобринским. Без сомнения, ее с интересом прочтут как те, кто хорошо знаком со стихами и прозой Хармса, так и те, кому еще только предстоит узнать и полюбить их.

Почему Блок из троих выбрал так и не состоявшегося в литературе Алексеева, сказать трудно; возможно, сыграли свою роль социальные мотивы, занимавшие важнейшее место в его стихах. Стихи Введенского, сохранившиеся в архиве Блока, значительно отличались от тех, которые он стал писать позже, в них не было еще его знаменитой „звезды бессмыслицы“, о которой писал Я. С. Друскин, но уже замечались яркость и необычность поэтики молодого автора. Вскоре стихи Введенского уже было невозможно спутать ни с чьими другими. Липавский же продолжал писать примерно в том же духе, в каком были написаны его стихи, посланные Блоку.

Зимой 1920/21 года в Петрограде был создан третий Цех поэтов. Это была одна из последних попыток воссоздания довоенной и дореволюционной свободной организации поэтов. Само название для объединения поэтов, придуманное Гумилевым, в 1911 году, когда был создан первый Цех, отсылало к средневековым профессиональным союзам мастеров-ремесленников. Отбор в них происходил по единственному принципу — уровню мастерства. Именно этого и добивался Гумилев — чтобы единственным критерием отбора в Цех было техническое мастерство поэта. Обсуждение шло, по требованию Гумилева, „с придаточными предложениями“ (то есть запрещалось использование аргументации, опирающейся исключительно на личный вкус) и решение выносилось на основании баллотировки. В третьем Цехе участвовали также Г. Иванов, Г. Адамович, Н. Оцуп, вставшие во главе его после расстрела Гумилева.

Липавский был принят в третий Цех — на каких точно правах — неизвестно. Во всяком случае, в первый его альманах[21] стихи Липавского не попали. Почему не попали — становится ясно, когда видишь имена авторов сборника: А. Блок, Н. Гумилев, О. Мандельштам, А. Белый, М. Кузмин, Ф. Сологуб, Г. Иванов, М. Зенкевич, Н. Оцуп. Стихи Липавского не достигали, конечно, их уровня. Второй альманах, вышедший в том же 1921 году, после гибели Гумилева, был значительно слабее по составу, и в нем Адамович с Оцупом уже выглядели мэтрами. Видимо, через Оцупа в этом сборнике Липавскому удалось опубликовать свою „Диалогическую поэму“, о которой рецензент „Жизни искусства“ писал: „Диалогическая поэма Л. Липовского (так! — А. К.) претендует на глубокомысленность, предумышленно-затуманенную. Намеки на какие-то великие откровения, широкие захваты чего-то неведомого, невыясненного ‹…› Полная неопределенность впечатления“.

Следующая публикация стихов Липавского состоялась в третьем сборнике Цеха (Цех поэтов. Пг.: Цех поэтов, 1922), и она же оказалась последней — он перестал писать стихи, переключившись на философские исследования. В 1926 году он закончил философский факультет университета. Деньги он зарабатывал историческими и научно-популярными книгами для детей, которые писал под псевдонимом Л. Савельев. Параллельно он создавал философские и лингвистические работы, среди которых необходимо выделить трактат „Теория слов“ и „Исследование ужаса“.

„Лингвистики он почти не знал, — вспоминал Я. С. Друскин, — но создал новую лингвистическую теорию, которую назвал „Теория слов““. В 1970-е годы, когда Липавского уже давно не было в живых, Друскин показал это эссе лингвисту Вяч. Вс. Иванову, ныне — академику РАН. Прочитав „Теорию слов“, Иванов заметил, что она хотя и противоречит современным лингвистическим теориям, тем не менее интересна и ее следовало бы напечатать, снабдив соответствующими комментариями. Более критично высказалась З. Г. Минц, назвав работу Липавского „утопической лингвистикой“. Однако сама эта „утопическая лингвистика“, не будучи серьезным вкладом в науку, зачастую давала толчок к интереснейшим открытиям в поэзии. Достаточно вспомнить, к примеру, философию языка В. Хлебникова или псевдоэтимологические соображения С. Есенина в эссе „Ключи Марии“.

Именно Липавскому принадлежат термин ἄγγελος (гр. — вестник), который, как разъяснял Друскин, не имеет ничего общего с ангелами. „Вестники именно существа из воображаемого мира, с которыми у нас, может быть, есть что-то общее, может, они даже смертны, как и мы, и в то же время они сильно отличаются от нас. У них есть какие-то свойства или качества, которых у нас нет“. „Воображаемый“ мир, о котором говорит Друскин, — это тоже изобретение Липавского, он называл его „соседним“ миром. По сути, это был виртуальный мир, существовавший лишь в воображении философа и используемый им для решения задач, схожих с созданием неевклидовой геометрии. Мы привыкли к своему миру — к твердым предметам, к воздуху, который ощущаем как пустоту, к определенной гамме цветов и звуков, к колебаниям температуры. А что если попытаться описать мир, в котором совершенно иные характеристики? Как будет чувствовать себя существо, живущее в таком мире? „Как ощущает себя полужидкая медуза, живущая в воде? — комментировал работы Липавского Я. С. Друскин. — Можно ли представить себе мир, в котором есть различия только одного качества, например, температурный мир? ‹…› Каковы ощущения и качества существ, живущих в других, отдаленных от нашего соседних мирах, наконец, в мирах, может быть, даже не существующих, а только воображаемых?“

Концепция „вестников“ оказала большое влияние на Друскина, а через него — и на Хармса. В 1932–1933 годах Друскин пишет большое эссе „Разговоры вестников“, главу которой он прочитал у Липавских. После обсуждения, в котором Хармс принимал самое активное участие и, по воспоминаниям Друскина, высказывал наиболее интересные соображения, в записной книжке Хармса появилась запись:

„„Вестники и их разговоры“. Я. Друскин.

Вестник — это я“.

Мотив вестников настолько вошел в сознание Хармса, что в 1937 году он в ответ на письмо Друскина „Дорогой Даниил Иванович, вестники покинули меня…“ 22 августа пишет ему свое — „О том, как меня посетили вестники“, в котором под маской иронической тональности развиваются всё те же идеи Липавского — Друскина о несводимости мира вестников к человеческому опыту:

„В часах что-то стукнуло, и ко мне пришли вестники. Я не сразу понял, что ко мне пришли вестники. Сначала я подумал, что попортились часы. Но тут я увидел, что часы продолжают идти и, по всей вероятности, правильно показывают время. Тогда я решил, что в комнате сквозняк. И вдруг я удивился: что же это за явление, которому неправильный ход часов и сквозняк в комнате одинаково могут служить причиной? Раздумывая об этом, я сидел на стуле около дивана и смотрел на часы. Минутная стрелка стояла на девяти, а часовая около четырёх, следовательно, было без четверти четыре. Под часами висел отрывной календарь, и листки календаря колыхались, как будто в комнате дул сильный ветер. Сердце моё стучало, и я боялся потерять сознание.

— Надо выпить воды, — сказал я. Рядом со мной на столике стоял кувшин с водой. Я протянул руку и взял этот кувшин.

— Вода может помочь, — сказал я и стал смотреть на воду. Тут я понял, что ко мне пришли вестники, но я не могу отличить их от воды. Я боялся пить эту воду, потому что по ошибке мог выпить вестника. Что это значит? Это ничего не значит. Выпить можно только жидкость. А вестники разве жидкость? Значит, я могу выпить воду, тут нечего бояться. Но я не могу найти воды. Я ходил по комнате и искал её. Я попробовал сунуть в рот ремешок, но это была не вода. Я сунул в рот календарь — это тоже не вода. Я плюнул на воду и стал искать вестников. Но как их найти? На что они похожи? Я помнил, что не мог отличить их от воды, значит, они похожи на воду. Но на что похожа вода? Я стоял и думал“.

Как легко заметить, Хармс, подшучивая над другом, весьма логично воспроизводит основные представления о вестниках: они существуют в параллельном мире, который может занимать то же самое пространство, что и наш мир, не пересекаясь с ним. Вестники могут иметь любую форму и любые характеристики, поэтому герой хармсовского письма-рассказа искренне боится спутать их с водой и другими предметами. Впрочем, он так же мог бы спутать вестника и с самим собой: Друскин считал, что „соседний мир“ может существовать и в рамках ментального пространства одной и той же личности.

В содружестве „чинарей“ Липавский занимал особую позицию. Сестра Друскина Лидия Семеновна писала, что „Липавский был не только поэтом, но и теоретиком группы, руководителем и главой-арбитром их вкуса. ‹…› У него была редкая способность, привлекавшая к нему многих, — умение слушать. ‹…› Мнением его интересовались, с ним считались, но в то же время его боялись. Он сразу находил ошибки и недостатки в том, что ему говорили и что давали читать“. Видимо, это и стало причиной того, что друзья решили собираться на Гатчинской, где Липавский жил со своей женой Тамарой Александровной (в девичестве — Мейер). Не случайно и то, что именно Липавскому пришла в голову мысль записывать разговоры сообщества. Судя по всему, он больше всех представлял себе всю значимость этих бесед, как и вообще чинарско-обэриутского сообщества. Недаром именно ему принадлежит фраза, которую Хармс записал в самые тяжелые для себя времена — в ноябре 1937 года: „Мы из материала, предназначенного для гениев“.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Даниил Хармс"

Книги похожие на "Даниил Хармс" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Кобринский - Даниил Хармс"

Отзывы читателей о книге "Даниил Хармс", комментарии и мнения людей о произведении.