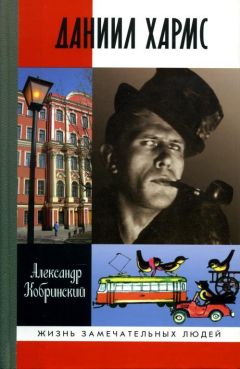

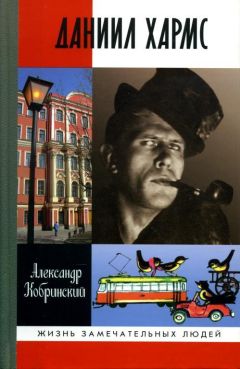

Александр Кобринский - Даниил Хармс

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Даниил Хармс"

Описание и краткое содержание "Даниил Хармс" читать бесплатно онлайн.

Даниил Хармс (Ювачев) (1905–1942) — выдающийся поэт и писатель, основатель литературного сообщества ОБЭРИУ («Объединение реального искусства»), прошедший путь от словотворческой «зауми» к произведениям, воплощавшим глубинную абсурдность человеческого существования. Абсурдной казалась вся его жизнь, сотканная из парадоксов: застенчивый донжуан, безукоризненно вежливый зачинщик скандалов, детский писатель, не любивший детей. Эти противоречия выводили из себя не только коллег по писательскому цеху, но и власть, которая всячески преследовала Хармса, отказывая ему в праве заниматься литературой. После ареста и трагической гибели его произведения много лет были запрещены, затем распространялись подпольно, и только в 1980-е годы началось их широкое издание и изучение. Сегодня творчество Хармса широко известно как в России, так и за рубежом, однако его биография по-прежнему хранит немало загадок. Новым этапом на пути ее исследования является первая полная биография писателя, написанная доктором филологических наук, знатоком творчества обэриутов Александром Кобринским. Без сомнения, ее с интересом прочтут как те, кто хорошо знаком со стихами и прозой Хармса, так и те, кому еще только предстоит узнать и полюбить их.

Теперь я проснулся. Как жаль, ведь я уже засыпал и забыл, что это мне так нужно. Я должен снова стараться заснуть. Сколько усилий пропало зря. Я зевнул. Мне стало лень засыпать. Я вижу перед собой печку. В темноте она выглядит темно-зеленой. Я закрываю глаза. Но печку видеть продолжаю. Она совершенно темно-зеленая. И все предметы в комнате темно-зеленые. Глаза у меня закрыты, но я моргаю, не открывая глаз. „Человек продолжает моргать с закрытыми глазами, — думаю я. — Только спящий не моргает“. Я вижу свою комнату и вижу себя, лежащего на кровати. Я покрыт одеялом почти с головой. Едва только торчит лицо. В комнате всё серого тона. Это не цвет, это только схема цвета. Вещи загрунтованы для красок. Но краски сняты. Но эта скатерть на столе хоть и серая, а видно, что она на самом деле голубая. И этот карандаш хоть и серый, а на самом деле он желтый.

— Заснул, — слышу я голос».

На самом деле, предметом художественного изображения в приведенном отрывке является ситуативный парадокс. Рассказчик «Утра» пытается осознать процесс засыпания, но сам процесс этот, по своей сути, таков, что любое вмешательство со стороны сознания его разрушает. Герою удается почувствовать, что процесс засыпания связан с потерей пространством и временем своих исконных свойств: теперь время практически останавливается, а пространственные перемещения зависят не от расстояния и энергии, потраченной на преодоление расстояния, а от малейшего неосознанного желания. Мгновение — и герой уже стоит рядом с дворником за окном и объясняет ему свою главную проблему: колоссальные трудности с переводом хранящихся в душе ощущений и впечатлений на язык, понятный другим. А уже годом позже, в курской ссылке, в другом рассказе хармсовский повествователь будет мучительно искать нужное слово на букву «р», сочиняя десятки разных вариантов.

В том же 1936 году Хармс, отвечая на предложение Друскина «написать о голом человеке: как он одевается, что ест, каких женщин любит», — снова вернулся к сну и пограничной ситуации засыпания: «Когда Вы это предложили, я подумал: голый человек ничего не хочет. Вот что я думал: существует ли вообще абсолютное желание или желание относительно? Засыпая, я чувствую, как постепенно нарушается порядок моих мыслей. Некоторое время я еще могу восстановить его, но затем появляются новые мысли, я уже не думаю, я вижу, и сам делаюсь участником каких-то непонятных, странных событий. Это приятное состояние. Мне не надо делать усилий, не надо говорить, ни думать, я нахожусь в стороне от всего. И самое главное: нет ощущения времени и скуки. Я чувствую себя вестником. Причем все это происходит со мной и для меня. Бывают сны, в которых сам как будто не участвуешь. Но даже и в таких снах ощущаешь большую связь с тем, что происходит, чем наяву. То же самое, что и при засыпании, было сегодня днем».

Примерно об этом же размышляет в это время в своих дневниках и Друскин. Это заставляет думать, что проблема языка как посредника между человеком и миром занимала и других «чинарей» и активно в то время ими обсуждалась. Предвосхищая идеи Уорфа и Витгенштейна, Друскин сравнивает систему языковых понятий с сеткой, которую человек накладывает на мир. Сетка способствует пониманию и дает возможность людям общаться друг с другом, но она же и становится препятствием к более глубокому пониманию мира. Необходимо создать новую сетку, чтобы увидеть мир по-новому. Такое понимание чрезвычайно близко к идеям, высказанным в декларации ОБЭРИУ, — о необходимости посмотреть на мир «голыми глазами».

Эссе «О голом человеке» в форме письма Хармсу написал сам Друскин. Их дружеская философская и квазифилософская переписка возникает в середине 1930-х годов; до нас дошли три ответных письма Хармса, написанных годом позже — в августе — сентябре 1937 года. В одном из них, в частности, Хармс пишет об упоминаемых здесь со слов Друскина «вестниках» — «существах из соседнего мира», которых придумал Леонид Липавский, создав точную «кальку» с греческого слова ἄγγελος, которое действительно в своем первоначальном значении отсылало именно к «вестникам», «посланцам». В промежуточном состоянии между явью и сном Хармс ощущает себя этим межмирным существом-посредником.

А на следующий день после дня рождения Т. Мейер-Липавской, 21 августа 1936 года, Хармс пишет рассказ «Судьба жены профессора» (первоначальное название «Приключение профессора»). 31 августа написан рассказ «Кассирша» (первоначально — «Маша и Кооператив»), а 1 сентября появляется рассказ «Отец и Дочь».

Август — начало сентября 1936 года стал не просто чрезвычайно плодотворным творческим периодом в жизни Хармса, этот период можно с уверенностью определить как рождение нового типа хармсовской прозы, и три упомянутых рассказа являются самыми яркими ее примерами. В центре этих текстов — проблема смерти, ее обратимости, а также похорон.

«Судьба жены профессора» начинается обычным для Хармса приемом: рассказом о событии, не имеющем отношения к фабуле:

«Однажды один профессор съел чего-то, да не то, и его начало рвать.

Пришла его жена и говорит:

— Ты чего?

А профессор говорит:

— Ничего.

Жена обратно ушла.

Профессор лег на оттоманку, полежал, отдохнул и на службу пошел».

После этой псевдозавязки, которая никак более не отразится в фабуле рассказа, начинается завязка подлинная: на службе профессор узнает, что ему «жалование скостили: вместо 650 руб. всего только 500 оставили». Попытки выяснить, в чем дело, у директора и бухгалтера ни к чему не приводят — и профессор отправляется «за правдой» в Москву.

Следует заметить, что в цифрах Хармс практически точен. В 1936 году в СССР средняя зарплата рабочего составляла 250 рублей, профессора — 400–500, Сталин получал 1200 рублей в месяц. Так что подобное начало заставляет потенциального читателя воспринимать текст не на алогически-авангардном фоне, но ориентирует на некий мимесис («подражание» реальности). Этот «неореализм», при котором абсурдирующие элементы текста разворачиваются на фоне почти не искаженного бытия, глубоко в него внедряясь, и станет главным признаком хармсовской прозы второй половины 1930-х — начала 1940-х годов.

Через несколько дней жена уехавшего в Москву профессора получает по почте посылку. В посылке — баночка с пеплом и записка: «Вот все, что осталось от Вашего супруга». Оказывается, в дороге профессор заболел гриппом и умер в Москве в больнице. Его тело сожгли в крематории, а пепел по почте прислали жене.

В этом кратком фрагменте оказываются «свернуты» целые сюжеты, отсылающие к реальным событиям, наподобие того, как это было в стихотворениях Хармса «Нева течет вдоль Академии» и «I Разрушение». Однако, судя по всему, на этот раз Хармс использовал события, уже мифологизированные в современной ему русской литературе, прежде всего — в романах Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» (опубликован в 1928 году) и «Золотой теленок» (опубликован в 1931 году). Журнал «30 дней», в котором были опубликованы оба романа, был не просто читаем Хармсом и его друзьями; в 1934 году именно в нем появились единственные «взрослые» стихи Н. Олейникова, напечатанные при его жизни.

Оба «свернутых» сюжета имеют прямое отношение к похоронам. Быстрая смерть профессора от гриппа отсылает к знаменитой пандемии «испанки», свирепствовавшей по всему миру в 1918–1920 годах. Тогда, по нынешним грубым подсчетам, скончалось более двадцати миллионов человек, что превышало число погибших как от средневековой эпидемии чумы в XIV веке («черная смерть»), так и в результате сражений Первой мировой войны. Болезнь протекала необычно скоротечно, переходя в воспаление легких и вызывая у заболевших кровохарканье, что и породило название «пурпурная смерть». Быстрая гибель профессора от гриппа вызывает ассоциацию именно с «испанкой». Однако вокзал как место действия (в Москве, на вокзале, профессор почувствовал, что не может выйти на платформу, и его оттуда везут в больницу) в сочетании с «испанкой» вызывают в памяти сцену у привокзального сквера в «Двенадцати стульях», где Воробьянинов и Бендер встречают приехавшего в Москву за заработком гробовых дел мастер Безенчука:

«— А сюда тебя зачем принесло?

— Товар привез.

— Какой же товар?

— Свой товар. Проводник знакомый помог провезти задаром в почтовом вагоне. По знакомству.

Ипполит Матвеевич только сейчас заметил, что поодаль от Безенчука на земле стоял штабель гробов. Один из них Ипполит Матвеевич быстро опознал. Это был большой дубовый и пыльный гроб с безенчуковской витрины.

— Восемь штук, — сказал Безенчук самодовольно, — один к одному. Как огурчики.

— А кому тут твой товар нужен? Тут своих мастеров довольно.

— А гриб?

— Какой гриб?

— Эпидемия. Мне Прусис сказал, что в Москве гриб свирепствует, что хоронить людей не в чем. Весь материал перевели. Вот я и решил дела поправить.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Даниил Хармс"

Книги похожие на "Даниил Хармс" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Кобринский - Даниил Хармс"

Отзывы читателей о книге "Даниил Хармс", комментарии и мнения людей о произведении.