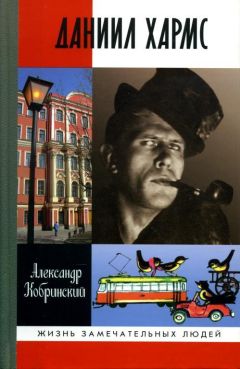

Александр Кобринский - Даниил Хармс

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Даниил Хармс"

Описание и краткое содержание "Даниил Хармс" читать бесплатно онлайн.

Даниил Хармс (Ювачев) (1905–1942) — выдающийся поэт и писатель, основатель литературного сообщества ОБЭРИУ («Объединение реального искусства»), прошедший путь от словотворческой «зауми» к произведениям, воплощавшим глубинную абсурдность человеческого существования. Абсурдной казалась вся его жизнь, сотканная из парадоксов: застенчивый донжуан, безукоризненно вежливый зачинщик скандалов, детский писатель, не любивший детей. Эти противоречия выводили из себя не только коллег по писательскому цеху, но и власть, которая всячески преследовала Хармса, отказывая ему в праве заниматься литературой. После ареста и трагической гибели его произведения много лет были запрещены, затем распространялись подпольно, и только в 1980-е годы началось их широкое издание и изучение. Сегодня творчество Хармса широко известно как в России, так и за рубежом, однако его биография по-прежнему хранит немало загадок. Новым этапом на пути ее исследования является первая полная биография писателя, написанная доктором филологических наук, знатоком творчества обэриутов Александром Кобринским. Без сомнения, ее с интересом прочтут как те, кто хорошо знаком со стихами и прозой Хармса, так и те, кому еще только предстоит узнать и полюбить их.

Ипполит Матвеевич только сейчас заметил, что поодаль от Безенчука на земле стоял штабель гробов. Один из них Ипполит Матвеевич быстро опознал. Это был большой дубовый и пыльный гроб с безенчуковской витрины.

— Восемь штук, — сказал Безенчук самодовольно, — один к одному. Как огурчики.

— А кому тут твой товар нужен? Тут своих мастеров довольно.

— А гриб?

— Какой гриб?

— Эпидемия. Мне Прусис сказал, что в Москве гриб свирепствует, что хоронить людей не в чем. Весь материал перевели. Вот я и решил дела поправить.

Остап, прослушавший весь этот разговор с любопытством, вмешался:

— Слушай, ты, папаша. Это в Париже грипп свирепствует.

— В Париже?

— Ну да. Поезжай в Париж. Там подмолотишь! Правда, будут некоторые затруднения с визой, но ты, папаша, не грусти. Если Бриан тебя полюбит, ты заживешь недурно — устроишься лейб-гробовщиком при парижском муниципалитете. А здесь и своих гробовщиков хватит.

Безенчук дико огляделся. Действительно. На площади, несмотря на уверения Прусиса, трупы не валялись, люди бодро держались на ногах, и некоторые из них даже смеялись».

Описанная «бывшим пролетарием умственного труда, а ныне палаточником» Прусисом ситуация, между тем, отнюдь не была полностью выдуманной. В США и Европе смертность от «испанки» была очень высокой, иногда целые населенные пункты оставались без медицинской помощи из-за гибели от болезни врачей, а умерших хоронили в братских могилах или же вовсе неделями оставляли без погребения, что вызывало появление новых инфекций. Юмористический эффект в ситуации, описанной Ильфом и Петровым, возникает за счет пространственно-временного переноса: «испанка» в Москве в 1918–1919 годах свирепствовала гораздо менее, чем в Европе и Америке, будучи быстро вытесненной сыпным тифом. Кроме того, Прусис «ошибся» почти на десять лет, так как действие романа происходит примерно в те же 1927–1928 годы, когда он и писался.

Еще одна черта советской реальности в рассказе Хармса — «огненное погребение». Первый крематорий в Москве был построен в 1927 году на территории Донского монастыря и, как справедливо замечает Ю. К. Щеглов, автор самого серьезного комментария к романам Ильфа и Петрова, считался туристической достопримечательностью столицы. На рубеже 1920—1930-х годов сожжение тел умерших становится новацией, активно внедряемой в быт и сознание граждан. Рекламируются гигиеничность процесса, отсутствие необходимости выделять под кладбища огромные площади, наконец, в контексте советской идеологии автора не могла не привлекать механизация работы крематория. Вместо традиционной процедуры похорон с их индивидуализированной обрядностью предлагался своего рода конвейер, призванный автоматизировать уход в небытие и, таким образом, снять его трагичность, которая была для советской реальности совершенно излишней. Отлично вписывался крематорий и в борьбу с «религиозными предрассудками», поскольку, с одной стороны, церковь кремацию не признавала, а с другой — открывался широкий путь для придумывания новых советских обрядов в противовес религиозным, чем так увлекались в 1920-е годы.

Разговоры о кремации в СССР в начале 1930-х годов не считались бестактными; ее упоминание, скорее, свидетельствовало о широте взглядов говорящего и о его осведомленности в области новейших технических средств, внедряемых в стране. Отсюда и разговоры, воспроизведенные на страницах «Золотого теленка»:

«Пробежав по инерции несколько шагов, вошедший остановился перед стариком швейцаром в фуражке с золотым зигзагом на околыше и молодецким голосом спросил:

— Ну что, старик, в крематорий пора?

— Пора, батюшка, — ответил швейцар, радостно улыбаясь, — в наш советский колумбарий.

Он даже взмахнул руками. На его добром лице отразилась полная готовность хоть сейчас предаться огненному погребению.

В Черноморске собирались строить крематорий с соответствующим помещением для гробовых урн, то есть колумбарием, и это новшество со стороны кладбищенского подотдела почему-то очень веселило граждан. Может быть, смешили их новые слова — крематорий и колумбарий, а может быть, особенно забавляла их сама мысль о том, что человека можно сжечь, как полено, — но только они приставали ко всем старикам и старухам в трамваях и на улицах с криками: „Ты куда, старушка, прешься? В крематорий торопишься?“ Или: „Пропустите старичка вперед, ему в крематорий пора“. И удивительное дело, идея огненного погребения старикам очень понравилась, так что веселые шутки вызывали у них полное одобрение. И вообще разговоры о смерти, считавшиеся до сих пор неудобными и невежливыми, стали котироваться в Черноморске наравне с анекдотами из еврейской, и кавказской жизни и вызывали всеобщий интерес».

В рассказе Хармса ситуация упрощается до предела: пепел умершего по почте посылается его вдове, и ей предоставляется право решать, что с ним делать.

Простота и легкость перехода от бытия к небытию подчеркиваются Хармсом в самом способе повествования: не существует никаких стилистических или иных способов отделения истории о смерти из истории о снижении зарплаты: и то и другое занимает в рассказе практически одинаковый объем, а протокольный стиль изложения нигде не допускает проникновения эмоций или оценочных суждений. Этот же принцип строго соблюдается при описании действий профессорши, отправившейся хоронить баночку с пеплом не на кладбище, а «в сад имени 1-ой Пятилетки, б. Таврический». Именно процесс похорон, да еще в столь необычном месте, становится сюжетным центром рассказа.

Эквивалентом кладбища становится общественный сад, но и в нем похоронить баночку с пеплом оказывается непросто, так как препятствием становится сторож:

«Выбрала жена профессора аллейку поглуше и только хотела баночку в землю зарыть, вдруг идет сторож.

— Эй, — кричит сторож, — ты чего тут делаешь?

Жена профессора испугалась и говорит:

— Да вот хотела лягушек в баночку изловить.

— Ну, — говорит сторож, — это ничего, только смотри: по траве ходить воспрещается.

Когда сторож ушел, жена профессора зарыла баночку в землю, ногой вокруг притоптала и пошла по саду погулять».

Сторож здесь, конечно, генетически тот же персонаж, что и в стихотворении Хармса 1933 года «Постоянство веселья и грязи». Вместе с другим постоянным персонажем произведений 1930-х годов — милиционером — он почти символически представляет совокупность пошлых и косных сил общества, стоящих «на страже».

Профессорше удается превратить Таврический сад в аналог кладбища, но в этот момент меняется сам характер текстовой реальности: она переходит в то самое пограничное состояние между явью и сном, о котором Хармс говорил с Я. Друскиным:

«А в саду к ней какой-то матрос пристал.

— Пойдем да пойдем, — говорит, — спать.

Она говорит:

— Зачем же днем спать?

А он опять свое: спать да спать. И действительно, захотелось профессорше спать.

Идет она по улицам, а ей спать хочется. Вокруг люди бегают, какие-то синие, да зеленые, а ей все спать хочется. Идет она и спит. И видит сон, будто идет к ней навстречу Лев Толстой и в руках ночной горшок держит. Она его спрашивает: „Что же это такое?“ А он показывает ей пальцем на горшок и говорит:

— Вот, — говорит, — тут я кое-что наделал и теперь несу всему свету показывать. Пусть, — говорит, — все смотрят.

Стала профессорша тоже смотреть и видит, будто это уже не Толстой, а сарай, а в сарае сидит курица.

Стала профессорша курицу ловить, а курица забилась под диван и оттуда уже кроликом выглядывает.

Полезла профессорша за кроликом под диван и проснулась. Проснулась. Смотрит: действительно лежит она под диваном.

Вылезла профессорша из-под дивана, видит — комната ее собственная. А вот и стол стоит с недопитым кофием. На столе записка лежит: „Вот все, что осталось от Вашего супруга“».

Текст строится по принципу неразличения сна и яви, причем причинно-следственные связи действуют и при переходе из одного состояния в другое. Профессорша просыпается под кроватью, что является логическим продолжением ее сна.

Интересно, что в финале рассказа Хармс вполне сознательно использует еще один элемент, формирующий традиционный образ сумасшедшего дома — воду:

«И вот сидит совершенно нормальная профессорша на койке в сумасшедшем доме, держит в руках удочку и ловит на полу каких-то невидимых рыбок».

Французский философ Мишель Фуко в своей «Истории безумия в классическую эпоху» обращает внимание на то, что в Средние века существовало целое направление в использовании воды в психиатрии, где вода выступала в качестве способа шоковой терапии (погружение больного в воду, в том числе — и неожиданное). Именно так в повести М. Кузмина о Калиостро граф излечивает помешанного Ваську Желугина — неожиданно сталкивает его в холодную воду Невы. Для Хармса вода — это просто типичный знак сумасшедшего дома, критерий различения безумия. «Воду» на полу «видят» только больные. Неслучайно то же самое мы находим и у Введенского в его драме «Елка у Ивановых»: пациенты сумасшедшего дома «плывут» по полу на «лодке» — навстречу врачам.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Даниил Хармс"

Книги похожие на "Даниил Хармс" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Кобринский - Даниил Хармс"

Отзывы читателей о книге "Даниил Хармс", комментарии и мнения людей о произведении.