Энн Эпплбаум - Паутина Большого террора

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

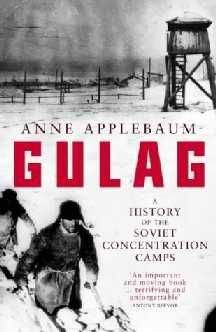

Описание книги "Паутина Большого террора"

Описание и краткое содержание "Паутина Большого террора" читать бесплатно онлайн.

Эта книга, отмеченная Пулитцеровской премией, — самое документированное исследование эволюции советской репрессивной системы Главного управления лагерей — от ее создания вскоре после 1917 г. до демонтажа в 1986 г. Неотделимый от истории страны ГУЛАГ был не только инструментом наказания за уголовные преступления и массового террора в отношении подлинных и мнимых противников режима, но и существенным фактором экономического роста СССР. Только в пору его расцвета — в 1929–1959 гг. — через тысячи лагерей прошли около 18 миллионов заключенных. В собранных автором письменных и устных мемуарах погибших и выживших жертв концлагерей, в документах архивов — уникальные свидетельства о быте и нравах зоны: лагерная иерархия, национальные и социальные особенности взаимоотношений заключенных; кошмар рабского труда, голода и унижений; цена жизни и смерти, достоинство и низость, отчаяние и надежда, вражда и любовь…

Эта подлинная история паутины Большого террора — одна из самых трагических страниц летописи XX века, к сожалению, не ставшая, по мнению, автора, частью общественного сознания.

Этому трудно удивляться: культура воров в законе очень сильно отличалась от культуры рядовых советских граждан. Воровские законы и обычаи зародились глубоко в недрах преступного мира царской России, в воровских и нищенских группировках, контролировавших мелкую преступность в ту эпоху[972]. Но в первые десятилетия советской власти они распространились гораздо шире. Их переносчиками стали сотни тысяч беспризорников — прямых жертв революции, гражданской войны и коллективизации, начинавших уличными детьми и затем становившихся ворами. К концу 20-х годов, когда в массовом порядке стали создаваться лагеря, профессиональные преступники уже стали совершенно отдельным сообществом с жестким кодексом поведения, запрещавшим им иметь какие-либо дела с советским государством. Настоящий вор в законе отказывался работать, иметь паспорт и тем или иным образом сотрудничать с властями — разве только с той целью, чтобы использовать власти в своих интересах. В «аристократах» из пьесы Николая Погодина, поставленной в 1934-м, уже узнаются воры в законе, из принципа отказывающиеся делать какую бы то ни было работу[973].

Программы перевоспитания начала 30-х, как правило, были нацелены скорее на воров, чем на политических. Будучи «социально близкими» (в отличие от «социально опасных» политических), воры считались людьми исправимыми. Но к концу 30-х власти, судя по всему, отказались от идеи перевоспитания профессиональных преступников. Вместо этого они решили использовать их для контроля и устрашения других заключенных, в первую очередь «контрреволюционеров», которых воры, естественно, не любили[974].

Ситуация не была совсем уж новой. Столетием раньше уголовные преступники в сибирских острогах уже ненавидели политзаключенных. В «Записках из Мертвого дома» Достоевский приводит слова одного арестанта: «Да-с, дворян они не любят, — заметил он, — особенно политических, съесть рады; немудрено-с. Во-первых, вы и народ другой, на них не похожий…»[975].

В СССР примерно с 1937 года и до конца войны лагерное начальство открыто использовало небольшие группы профессиональных преступников для контроля над остальными заключенными. В этот период воровская верхушка не работала и только заставляла работать других[976]. Лев Разгон пишет: «Они не работали, но им приписывали полную выработку; они облагали денежной данью всех „мужиков“ — работающих; они половинили посылки, покупки в ларьке; бесцеремонно курочили новые этапы, забирая у новичков лучшую одежду. Словом — они были рэкетирами, гангстерами, членами маленькой мафии, и все „бытовики“ — а их было большинство — ненавидели „законников“ лютой ненавистью»[977].

Некоторым политическим, особенно после войны, удавалось наладить отношения с ворами в законе. Иным уголовным боссам нравилось иметь политических в качестве приближенных или дружков. Александр Долган завоевал уважение такого босса в пересыльном лагере, победив в кулачной драке урку низшего разряда[978]. Отчасти из-за подобной победы Марлен Кораллов, молодой политзаключенный, ставший впоследствии одним из основателей общества «Мемориал», был замечен Николой, который «практически был хозяином зоны». Никола велел Кораллову занять койку рядом с ним. Это решение тут же повысило лагерный статус Кораллова: «Лагерь уже понял: если я вхожу в первую тройку около Николая, я уже вхожу в некую элиту. Мгновенно изменилось… отношение ко мне».

В большинстве случаев власть воров над политическими была абсолютной. Это помогает понять, почему они, по выражению одного криминолога, чувствовали себя в лагерях как дома: им жилось там лучше, чем другим, и у них там была реальная власть, какой они не пользовались на воле[979]. В интервью со мной Кораллов рассказал, что у Николы единственного на весь барак была железная койка в два яруса на него одного. «Слуги» Николы следили за тем, чтобы никто не нарушал этот порядок, они же, когда у него собирались люди, завешивали его место в бараке одеялами, чтобы никто снаружи не подсматривал. Подход к «хозяину» внимательно контролировался. Для таких заключенных большой срок мог быть предметом некой гордости. «Какие-то молодые ребята, — по словам Кораллова, — для того чтобы повысить свой авторитет, делали попытку побега, безнадежную, но они получали еще двадцать пять, потом попытку, предположим, саботажа, еще двадцать пять лет. И когда он приезжает куда-то, о, у него сто лет, он вот какая фигура по лагерному счету».

Высокий статус блатных делал их мир привлекательным для молодых зэков, которых иногда вводили в воровское братство посредством сложных ритуалов «инициации». Согласно данным, собранным в 50-е годы агентами милиции и администрацией лагерей, всякий вступающий в сообщество давал клятву быть хорошим вором и соблюдать строгие правила воровской жизни. Опытные воры давали новичку рекомендацию — возможно, хвалили за «нарушение лагерной дисциплины» — и присваивали ему кличку. Новость о церемонии быстро распространялась по лагерям посредством воровской системы связи, поэтому даже если молодого вора переводили в другой лагпункт, статус за ним сохранялся[980].

Такую систему увидел в 1946-м подростком один зэк, чей рассказ передает Николай Медведев в книге «Узник ГУЛАГа». Ссыльного парнишку, отправленного на Колыму за кражу высыпавшегося в реку колхозного зерна, еще в пути взял под крыло и постепенно ввел в воровской мир «главный урка» Малай. На прииске рассказчику велели было мести пол в столовой, но Малай вырвал у него из рук метлу. «И я не стал работать, как не работали все воры. За меня подметали, убирали, мыли другие зеки…»[981].

Лагерная администрация, объясняет рассказчик, смотрела на это сквозь пальцы. «Для ментов одно было важно — это чтобы прииск давал золото, как можно больше золота и чтобы в лагере не было хипиша, держался порядок». И воры, говорит он скорее одобрительно, этот порядок в целом поддерживали. Лишаясь части рабочей силы, лагерь зато выигрывал в дисциплине. «Если кого-то шибко обижали на зоне, то пострадавший искал защиту не у хозяина, не у ментов, а шел к ворам…». Это, утверждает рассказчик, «в какой-то мере сдерживало проявление чрезмерного насилия и произвола»[982].

Воровская власть в лагерях изображена здесь скорее в положительном свете, и это необычно: ведь сами урки, многие из которых были малограмотны, не писали мемуаров, а «нормальные» авторы, писавшие о ГУЛАГе, — свидетели террора, грабежа и насилия, чинимых блатными над другими заключенными, — страстно их ненавидели. «Вор-блатарь стоит вне человеческой морали, — решительно заявляет Варлам Шаламов. — Любой убийца, любой хулиган — ничто по сравнению с вором»[983]. Солженицын писал:

«Именно этот общечеловеческий мир, наш мир с его моралью, привычками жизни и взаимным обращением, наиболее ненавистен блатным, наиболее высмеивается ими, наиболее противопоставляется своему антисоциальному антиобщественному кублу»[984].

Анатолий Жигулин выразительно описывает один из способов, каким суки (так назывались воры, согласившиеся работать) наводили свой «порядок». Однажды, сидя в почти пустой столовой, он услышал, как два зэка спорят из-за ложки. Вошел со свитой Деземия — «старший помощник» главной суки:

«Что за шум такой? Что за спор? Нельзя нарушать тишину в столовой.

— Да вот он у меня ложку взял, подменил. У меня целая была. А он дал мне сломанную, перевязанную проволочкой!

— Я вас сейчас обоих и накажу, и примирю, — захохотал Деземия. А потом вдруг молниеносно сделал два выпада пикой[длинным кинжалом],— словно молнией выколол спорящим по одному глазу»[985].

Влияние воров на лагерную жизнь, безусловно, было огромным. Их жаргон, который так сильно отличается от обычного русского языка, что его можно считать чуть ли не особым языком, стал в лагерях самым распространенным средством общения. Помимо богатого набора изощренных ругательств, словарь блатного жаргона, составленный в 80-е годы (многие слова и выражения сохранились с 40-х годов), содержит сотни слов, обозначающих обычные объекты — предметы одежды, части тела, инструменты. Эти слова совершенно не похожи на соответствующие слова русского языка. Для объектов и понятий, представляющих особый интерес (деньги, вор, проститутка, кража), имеются десятки синонимов. Помимо выражений, обозначающих общую причастность к преступному миру (например, «по музыке ходить»), есть много выражений для специфических видов воровства: «держать садку» — воровать на вокзале, «держать марку» — воровать в городском транспорте, «идти на шальную» — совершать незапланированную кражу, «денник» — дневной вор, «клюквенник» — церковный вор, и так далее[986].

«Блатную музыку» (воровской жаргон) выучивали почти все зэки, хотя не все делали это охотно. Некоторые так и не привыкли к этому языку. Одна политзаключенная, выйдя на свободу, писала:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Паутина Большого террора"

Книги похожие на "Паутина Большого террора" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Энн Эпплбаум - Паутина Большого террора"

Отзывы читателей о книге "Паутина Большого террора", комментарии и мнения людей о произведении.