Энн Эпплбаум - Паутина Большого террора

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

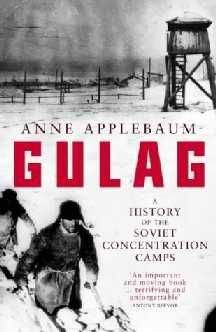

Описание книги "Паутина Большого террора"

Описание и краткое содержание "Паутина Большого террора" читать бесплатно онлайн.

Эта книга, отмеченная Пулитцеровской премией, — самое документированное исследование эволюции советской репрессивной системы Главного управления лагерей — от ее создания вскоре после 1917 г. до демонтажа в 1986 г. Неотделимый от истории страны ГУЛАГ был не только инструментом наказания за уголовные преступления и массового террора в отношении подлинных и мнимых противников режима, но и существенным фактором экономического роста СССР. Только в пору его расцвета — в 1929–1959 гг. — через тысячи лагерей прошли около 18 миллионов заключенных. В собранных автором письменных и устных мемуарах погибших и выживших жертв концлагерей, в документах архивов — уникальные свидетельства о быте и нравах зоны: лагерная иерархия, национальные и социальные особенности взаимоотношений заключенных; кошмар рабского труда, голода и унижений; цена жизни и смерти, достоинство и низость, отчаяние и надежда, вражда и любовь…

Эта подлинная история паутины Большого террора — одна из самых трагических страниц летописи XX века, к сожалению, не ставшая, по мнению, автора, частью общественного сознания.

«кто бы и где помог полуграмотным деревенским мальчишкам стать образованными людьми, хорошими специалистами?»[1159].

Тем не менее, когда в конце 90-х я попыталась найти мемуары кого-либо, кто был в лагере «малолеткой», это оказалось почти невозможным. Помимо воспоминаний Якира, Кмецика и горстки других, собранных обществом «Мемориал» и другими организациями, нет почти ничего[1160]. Между тем таких детей и подростков были десятки тысяч, и многие наверняка еще живы. Я даже предложила одной моей российской знакомой дать объявление в газете в надежде взять у кого-либо из них интервью. «Не надо, — сказала она. — Мы же понимаем, кем они стали». Не помогли ни десятилетия пропаганды, ни плакаты на стенах детских домов, ни благодарности Сталину «за наше счастливое детство»: люди, пожившие в СССР, хорошо понимают, что дети лагерей, дети улиц, дети из детских домов в большинстве своем стали «полноценными» членами большого и всеобъемлющего преступного сообщества страны.

Глава 16

Умирающие

Что же, значит — истощенье?

Что же, значит — изнемог?

Страшно каждое движенье

Изболевших рук и ног.

Страшен голод… Бред о хлебе…

«Хлеба, хлеба» — сердца стук.

Далеко в прозрачном небе

Равнодушный солнца круг.

Тонким свистом клуб дыханья…

Это — минус пятьдесят.

Что же? Значит — умиранье?

Горы смотрят и молчат.

Все время, пока существовал ГУЛАГ, заключенные неизменно отводили место в самом низу лагерной иерархии умирающим — точнее, живым мертвецам. К ним относится немало слов лагерного жаргона: их называли фитилями (жизнь еле теплилась в них, как огонек на фитиле), говноедами, помоечниками, но чаще всего доходягами. Жак Росси в «Справочнике по ГУЛАГу» дает саркастическую версию происхождения этого слова:

«термин появился в 30-х гг., когда материальное положение трудящихся начало резко ухудшаться, и в то же время пропаганда безустанно и авторитетно твердила, что „доходим до социализма“»[1161].

Попросту говоря, доходяги — это умирающие от голода. Болезни, которыми они страдали, — цинга, пеллагра, различные формы поноса — были вызваны недоеданием и витаминной недостаточностью. На ранних стадиях у больных шатались зубы и появлялись болячки на коже (такие симптомы иногда возникали даже у лагерных охранников)[1162]. Позднее начиналась куриная слепота, когда человек перестает видеть в сумерках. Герлинг-Грудзинский пишет:

«Вид курослепов, которые утром и вечером, вытянув руки вперед, медленно ступали по обледенелым дорожкам, ведущим к кухне, был в зоне… привычным…»[1163].

Голодающие, кроме того, страдали желудочными расстройствами, головокружением, у них сильно опухали ноги. Томас Сговио, который был на грани голодной смерти, однажды, проснувшись, увидел, что одна его нога

«лиловая и вдвое толще другой. Она зудела и вся была покрыта прыщами».

Вскоре

«прыщи превратились в громадные волдыри. Из них стали сочиться кровь и гной. Я вдавил палец в лиловую плоть — вмятина осталась надолго».

Когда Сговио обнаружил, что ноги не лезут в сапоги, ему посоветовали разрезать голенища[1164].

На последних стадиях истощения доходяги приобретали диковинный, нечеловеческий вид, физически воплощали собой дегуманизирующую государственную риторику: в свои предсмертные дни враги народа вовсе переставали быть людьми. Их охватывало безумие, они часто разражались длинными тирадами или впадали в бред. Кожа становилась сухая и дряблая. Глаза приобретали странный блеск. Они готовы были есть что угодно — птиц, собак, отбросы. Передвигались медленно, не могли контролировать функции кишечника и мочевого пузыря и потому источали жуткий запах. Вот как описывает первую встречу с ними Тамара Петкевич:

«Там, за проволокой, стояла шеренга живых существ, отдаленно напоминавших людей… Их было человек десять: разного роста скелеты, обтянутые коричневым пергаментом кожи; голые по пояс, с висящими пустыми сумками иссохших, ничем не прикрытых грудей, с обритыми наголо головами. Кроме нелепых грязных трусов, на них не было ничего. Берцовые кости заключали вогнутый круг пустоты. Женщины?! Все страдания жизни до той минуты, до того как я вблизи увидела этих людей, были ложь, неправда, игрушки! А это было настоящим!»[1165]

Незабываемое описание доходяг оставил Варлам Шаламов. Он подчеркивает их сходство друг с другом, потерю индивидуальных черт и безымянность, которая усиливала внушаемый ими ужас:

Я поднял стакан за лесную дорогу,

За падающих в пути,

За тех, что брести по дороге не могут,

Но их заставляют брести.

За их синеватые жесткие губы,

За одинаковость лиц,

За рваные, инеем крытые шубы,

За руки без рукавиц.

За мерку воды — за консервную банку,

Цингу, что навязла в зубах.

За зубы будящих их всех спозаранку

Раскормленных, сытых собак.

За солнце, что с неба глядит исподлобья

На то, что творится вокруг.

За снежные, белые эти надгробья —

Работу понятливых вьюг.

За пайку сырого, липучего хлеба,

Проглоченную второпях,

За бледное, слишком высокое небо,

За речку Аян-Урях![1166]

Словом «доходяга» обозначалось в советских лагерях не только физическое состояние человека. Эти люди, объясняет Сговио, были не просто больны: голод доводил их до того, что они уже не могли следить за собой. Постепенно заключенный опускался: переставал мыться, контролировать функции кишечника, нормально реагировать на обиды. В конце концов он делался в буквальном смысле сумасшедшим. Впервые увидев человека в таком состоянии, Сговио испытал глубокое потрясение. Это был американский коммунист Эйзенштейн, с которым Сговио был знаком в Москве до ареста.

«В первый момент я не узнал моего друга. Когда я поздоровался с ним, Эйзенштейн не ответил. У него было пустое, неживое лицо доходяги. Он смотрел сквозь меня, словно меня не было. Казалось, Эйзенштейн никого не видит. Его взгляд был лишен всякого выражения. Собирая в столовой пустые тарелки со столов, он оглядывал каждую в поисках остатков. Он водил пальцем по внутренности тарелки и потом лизал его».

Эйзенштейн, пишет Сговио, полностью потерял, как и прочие «фитили», чувство собственного достоинства:

«Они не следили за собой, не мылись — даже когда имели такую возможность. „Фитили“ не обращали внимания на вшей, которые высасывали их кровь, не утирали рукавами бушлатов носы, из которых текло… „Фитиль“ с безразличием сносил удары. Если другие зэки принимались его бить, он закрывал от ударов голову. Потом падал на пол и, когда его оставляли в покое, вставал, если мог, и с тихим хныканьем ковылял прочь, словно ничего особенного не случилось. После работы доходяга болтался около кухни и выпрашивал остатки. Забавы ради повар иногда выплескивал ему в лицо черпак супа. Тогда бедняга судорожно собирал жидкость пальцами с мокрой бороды и лизал их… „Фитили“ стояли вокруг столов в надежде, что кто-нибудь оставит немного баланды или каши. Когда такое происходило, ближайшие из них бросались к объедкам. Завязывалась потасовка, во время которой баланду недолго было и пролить. Тогда они продолжали борьбу на четвереньках за каждую частицу драгоценной еды»[1167].

Те немногие, что, побывав доходягами, сумели оправиться и выжить, позднее пытались объяснить (это им не вполне удавалось), каково это — быть ходячим мертвецом. Януш Бардах вспоминал, что после восьми месяцев на Колыме у него, когда он просыпался, кружилась голова и разум был замутнен.

«Больших усилий стоило утром взять себя в руки и дойти до столовой»[1168].

У Якова Эфрусси, прежде чем он стал доходягой, украли пенсне —

«близоруким хорошо известно, что представляет собой жизнь без очков: все окружающее погружается в туман», —

и вследствие отморожения он потерял пальцы рук. Вот как он описывает свои ощущения:

«Надо сказать, что постоянное недоедание действует на человеческую психику губительно. От мысли о еде нельзя отвлечься, о ней думаешь все время. К физическому недомоганию добавляется и моральное, так как постоянное ощущение голода унизительно, оно лишает самоуважения, чувства собственного достоинства. Все мысли сосредотачиваются на решении одной задачи: как раздобыть еду? Поэтому у помойки, расположенной вблизи от столовой, у входа в кухню, всегда толпятся „доходяги“. Они ждут, не выбросят ли из кухни что-нибудь съестное, например капустные очистки»[1169].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Паутина Большого террора"

Книги похожие на "Паутина Большого террора" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Энн Эпплбаум - Паутина Большого террора"

Отзывы читателей о книге "Паутина Большого террора", комментарии и мнения людей о произведении.