Энн Эпплбаум - Паутина Большого террора

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

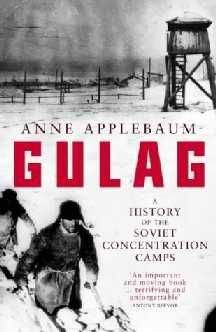

Описание книги "Паутина Большого террора"

Описание и краткое содержание "Паутина Большого террора" читать бесплатно онлайн.

Эта книга, отмеченная Пулитцеровской премией, — самое документированное исследование эволюции советской репрессивной системы Главного управления лагерей — от ее создания вскоре после 1917 г. до демонтажа в 1986 г. Неотделимый от истории страны ГУЛАГ был не только инструментом наказания за уголовные преступления и массового террора в отношении подлинных и мнимых противников режима, но и существенным фактором экономического роста СССР. Только в пору его расцвета — в 1929–1959 гг. — через тысячи лагерей прошли около 18 миллионов заключенных. В собранных автором письменных и устных мемуарах погибших и выживших жертв концлагерей, в документах архивов — уникальные свидетельства о быте и нравах зоны: лагерная иерархия, национальные и социальные особенности взаимоотношений заключенных; кошмар рабского труда, голода и унижений; цена жизни и смерти, достоинство и низость, отчаяние и надежда, вражда и любовь…

Эта подлинная история паутины Большого террора — одна из самых трагических страниц летописи XX века, к сожалению, не ставшая, по мнению, автора, частью общественного сознания.

Так велика была притягательность кухни, так сильны навязчивые мысли о еде, что многие почти утрачивали способность руководствоваться какими-либо иными мотивами. Герлинг-Грудзинский пишет:

«Где граница воздействия голода, за которой клонящееся к упадку человеческое достоинство заново обретает свое пошатнувшееся равновесие? Нет такой. Сколько раз я сам, приплюснув пылающее лицо к заледенелому кухонному окну, немым взглядом выпрашивал у ленинградского вора Федьки еще один половник „жижицы“? И разве мой близкий друг, старый коммунист, товарищ молодости Ленина, инженер Садовский не вырвал однажды у меня на опустелом помосте возле кухни котелок с супом и, даже не добежав до уборной, жадно выглотал по дороге горячую жижу? Если есть Бог — пусть безжалостно покарает тех, кто ломает людей голодом»[1170].

Еврей-сионист из Польши Иегошуа Гильбоа, арестованный в 1940 году, ярко описывает самообман, с помощью которого зэки пытались убедить себя, что едят больше, чем на самом деле: «Мы пытались обманывать свои желудки: крошили хлеб, пока он не становился почти как мука, смешивали его с солью и заливали большим количеством воды. Этот деликатес назывался „хлебным соусом“. Соленая вода в какой-то мере приобретала цвет и вкус хлеба. Ее выпивали — оставалась хлебная кашица. Туда опять наливали воду и повторяли это до тех пор, пока хлеб не отдавал последние остатки своего вкуса. Если сперва наполнить желудок хлебной водой, а на десерт съесть хлебный соус, уже совершенно безвкусный, то создается иллюзия, будто ты съел несколько сот граммов».

Еще Гильбоа пишет, что он размачивал в воде соленую рыбу. Получившуюся жидкость «можно использовать для приготовления хлебного соуса, и тогда у тебя возникает поистине королевское лакомство»[1171].

Зэки, достигшие той стадии, когда человек постоянно находится около кухни и подбирает отбросы, были, как правило, близки к смерти и могли умереть в любой момент — ночью на нарах, по пути на работу, в столовой во время ужина или направляясь куда-нибудь в зоне. Януш Бардах однажды увидел, как заключенный упал во время вечерней поверки.

«Вокруг столпились люди. „Шапка моя“, — сказал один. Другие стащили с него валенки, портянки, бушлат и штаны. Из-за белья завязалась драка.

И только когда упавший был раздет догола, он пошевелил головой, поднял руку и слабым, но отчетливым голосом произнес: „Холодно очень“. Но тут же его голова упала обратно в снег, глаза начали стекленеть. Стервятники равнодушно отошли от него с добычей. За те несколько минут, что он лежал голый, он, вероятно, умер от переохлаждения»[1172].

Кроме голода, заключенные умирали и от других причин. Многие гибли во время работы — условия на шахтах и заводах часто были опасными. Ослабленные голодом, люди легко становились жертвами эпидемий. О тифе я уже писала, но слабые и голодные люди были подвержены и многим другим заболеваниям. Например, в Сиблаге в первом квартале 1941-го было госпитализировано 8 029 человек: 746 с туберкулезом — из них 109 умерли; 72 с пневмонией — 22 умерли; 36 с дизентерией — 9 умерли; 177 с обморожениями — 5 умерли; 302 с желудочными болезнями — 7 умерли; 210 с последствиями несчастных случаев во время работы — 7 умерли; 912 с болезнями системы кровообращения — 123 умерли[1173].

Некоторые кончали самоубийством, хотя на этой теме лежит странное табу. Сколько человек избрали этот выход, трудно сказать. Официальной статистики нет. Нет, что странно, и согласия между выжившими по поводу частоты самоубийств в лагерях. Надежда Мандельштам писала, что в лагерях самоубийством не кончали — люди боролись за жизнь изо всех сил. Ей вторят некоторые другие[1174]. Евгений Гнедин писал, что хотя и в тюрьме, и впоследствии в ссылке он думал о самоубийстве, в лагерях, где он пробыл восемь лет, эта мысль ни разу не приходила ему в голову:

«Каждый день был днем борьбы за жизнь; как же, ведя такой бой, думать об отказе от жизни? И была цель — выйти невредимым из испытаний, и жила надежда: в полноте сил встретиться с любимыми людьми»[1175].

Историк Кэтрин Мерридейл выдвинула другую теорию. В ходе своих исследований она встретилась с двумя московскими психологами, изучавшими систему лагерей или работавшими в ней. Подобно Надежде Мандельштам и Гнедину, они утверждали, что самоубийства и душевные заболевания были в лагерях редкостью. Когда она привела данные, говорившие об обратном, «они были удивлены и немного обижены». Это диковинное упрямство она объясняет российским «мифом стоицизма», но, возможно, оно имеет и другие причины[1176]. Как предполагает литературный критик Цветан Тодоров, мемуаристы потому пишут о странном отсутствии самоубийств, что хотят подчеркнуть уникальность пережитого: лагеря были настолько ужасны, что никто не думал о таком «нормальном» решении, как самоубийство. «Выживший прежде всего стремится передать чуждость лагерей всему привычному», — утверждает Тодоров[1177].

На самом же деле рассказов о самоубийствах сохранилось очень много, и о них вспоминает немало мемуаристов. Один из них пишет о самоубийстве красивого юноши, которого блатные поставили на кон в карточной игре[1178]. Другой — о самоубийстве молодого советского немца, оставившего письмо к Сталину:

«Моя смерть — это сознательный акт моего протеста против насилия и беззакония, чинимого над нами, советскими немцами, органами НКВД»[1179].

М. Миндлин, переживший Колыму, вспоминает, что в 1939–1940 годах было много случаев, когда люди

«переходили запретные зоны, намеренно подставляя себя под пули конвоиров»[1180].

Евгения Гинзбург, видевшая, как перерезали веревку, на которой повесилась ее лагерная подруга Полина Мельникова, с огромным уважением написала о ней:

«Нет, уж если кто тут бывший человек, так не она, утвердившая свое право человека таким поступком, распорядившаяся собой по-хозяйски. Это я, я бывший человек. Я, которая, вместо того чтобы рыдать над ее трупом, выкрикивая проклятия палачам, пишу на краешке стеллажа „Акт о смерти“»[1181].

Тодоров пишет, что многие узники ГУЛАГа и нацистских концлагерей видели в самоубийстве возможность проявить свою свободную волю:

«Самоубийством человек пусть последний раз в жизни, но меняет ход событий вместо того, чтобы просто реагировать на них. Такое самоубийство — акт вызова, а не отчаяния»[1182].

Лагерному начальству было безразлично, как именно зэк умирал. Обычно его заботило другое — как скрыть или хотя бы затушевать высокую смертность: начальников лагпунктов, где умирали слишком много, иногда наказывали. Хотя строгость применяли выборочно и некоторые считали, что чем больше зэков умрет, тем лучше, начальников иных самых гиблых лагерей порой снимали с работы[1183]. Вот почему, как пишут некоторые бывшие лагерники, врачи прятали трупы от инспекторов, и вот почему умирающих часто освобождали досрочно — чтобы не портили статистику[1184].

Даже когда смерть фиксировалась, это не всегда делалось честно. Теми или иными способами начальство заставляло врачей указывать как причину смерти не голод, а что-либо иное. Так, хирургу Исааку Фогельфангеру было прямо приказано независимо от подлинной причины смерти писать «сердечная недостаточность»[1185]. Порой, правда, такое имело неожиданные последствия: в одном лагере оказалось столько «сердечных приступов», что инспекторы заподозрили неладное. Прокуратура заставила врачей эксгумировать и обследовать трупы. Выяснилось, что люди умерли от пеллагры[1186]. Не всегда подобный хаос создавался намеренно: в другом лагере документы были в таком беспорядке, что проверяющий жаловался:

«2-й отдел давал справки о заключенных, что такой-то умер, в то время как разыскиваемый был жив, или заключенный объявлялся в бегах, а в действительности заключенный находился в лагере и т. д.»[1187].

От заключенных часто нарочно скрывали случаи смерти. Конечно, сделать вид, что никто не умирает, было невозможно: один бывший заключенный вспоминал, что трупы лежали штабелем у забора до самой весны[1188], — но масштабы уничтожения людей старались завуалировать. Во многих лагерях трупы вывозили ночью и хоронили в секретных местах. Лишь случайно Эдуард Бука, которого заставили задержаться на работе, чтобы выполнить норму, увидел, что происходит с трупами в Воркуте:

«Их складывали, как бревна, под навесом, пока не набиралось достаточно для массового захоронения на лагерном кладбище. Тогда их голыми грузили на сани головами наружу. К большому пальцу правой ноги каждого трупа привязывалась деревянная бирка с фамилией и номером. Прежде чем сани выезжали из лагерных ворот, надзиратель для верности разбивал каждую голову киркой. За зоной тела сваливали в одну из нескольких вырытых летом траншей. Смертность росла, и с какого-то момента приобретать уверенность в том, что человек действительно умер, стали иначе. Теперь уже не разбивали голову, а протыкали туловище шомполом. Это было легче, чем махать киркой»[1189].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Паутина Большого террора"

Книги похожие на "Паутина Большого террора" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Энн Эпплбаум - Паутина Большого террора"

Отзывы читателей о книге "Паутина Большого террора", комментарии и мнения людей о произведении.