Энн Эпплбаум - Паутина Большого террора

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

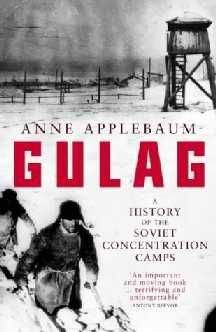

Описание книги "Паутина Большого террора"

Описание и краткое содержание "Паутина Большого террора" читать бесплатно онлайн.

Эта книга, отмеченная Пулитцеровской премией, — самое документированное исследование эволюции советской репрессивной системы Главного управления лагерей — от ее создания вскоре после 1917 г. до демонтажа в 1986 г. Неотделимый от истории страны ГУЛАГ был не только инструментом наказания за уголовные преступления и массового террора в отношении подлинных и мнимых противников режима, но и существенным фактором экономического роста СССР. Только в пору его расцвета — в 1929–1959 гг. — через тысячи лагерей прошли около 18 миллионов заключенных. В собранных автором письменных и устных мемуарах погибших и выживших жертв концлагерей, в документах архивов — уникальные свидетельства о быте и нравах зоны: лагерная иерархия, национальные и социальные особенности взаимоотношений заключенных; кошмар рабского труда, голода и унижений; цена жизни и смерти, достоинство и низость, отчаяние и надежда, вражда и любовь…

Эта подлинная история паутины Большого террора — одна из самых трагических страниц летописи XX века, к сожалению, не ставшая, по мнению, автора, частью общественного сознания.

В последующие годы вопрос о том, как заключенные работали, насколько они были при этом честны и в какой мере старались уклониться от работы, живо обсуждался. Высказывались разные мнения. С 1962 года, когда публикация рассказа Солженицына «Один день Ивана Денисовича» положила начало более или менее открытым дискуссиям на лагерную тему, бывшие лагерники, публицисты и историки спорили между собой о лагерной трудовой морали. Немалая часть новаторского рассказа Солженицына посвящена мыслям героя о том, как бы работать поменьше. Он приходит в санчасть в надежде освободиться от работы по болезни; мечтает о том, как бы заболеть на две-три недели; наблюдает за тем, как бригадиры смотрят на лагерный термометр, — не отменят ли работу из-за мороза; с уважением думает об умном бригадире, который «не так на работу, как на процентовку налегает. С ей кормимся. Чего не сделано — докажи, что сделано; за что дешево платят — оберни так, чтоб дороже»; ворует доски, чтобы растопить печку; ворует лишнюю порцию за обедом. «От работы лошади дохнут», — рассуждает Иван Денисович.

После публикации рассказа некоторые бывшие лагерники оспаривали право Ивана Денисовича называться типичным зэком — оспаривали как по идеологическим, так и по личным причинам. С одной стороны, те, кто верил в советскую систему — и верил поэтому, что лагерный «труд» был полезен и необходим, — сочли «лень» Ивана Денисовича недопустимой. В ряде «альтернативных», более «просоветских» публикаций о лагерной жизни в советской печати после «Ивана Денисовича» специально был сделан упор на самоотверженный труд тех, кто, несмотря на несправедливый арест, остался убежденным сторонником существующего строя. Советский писатель Борис Дьяков приводит рассказ инженера, работавшего на лагерной стройке под Пермью:

«Временами так увлекался работой, что забывал, кто я теперь… Раз даже написал статью в областную газету „Звезда“. На участке у нас было до черта безобразий и с транспортом и с материалами… Важно, что после статьи стало больше порядка…»[1207].

Те, кто управлял лагерями, придерживались еще более определенных взглядов. Одна бывшая сотрудница лагерной администрации, чью фамилию я не называю, сердито сказала мне, что все рассказы о тяжелой жизни заключенных — сущая неправда. Заключенные, если они работали, жили очень хорошо, заявила она. Они даже могли покупать себе в ларьке сгущенное молоко (курсив мой. — Э. Э.), которого обычные люди во время войны не видели. Но «как только заключенный отказывается работать, ему плохо»[1208]. Такие взгляды редко высказывались публично, однако были исключения. Жена майора МВД Анна Захарова, чье письмо в газету «Известия» в 60-е годы циркулировало в советском самиздате, резко критиковала Солженицына. Захарова была возмущена «Иваном Денисовичем» «до глубины души»:

«Понятно, что герой произведения Шухов с таким настроением к советским людям только и надеется на санчасть, чтобы как-то увильнуть от работы, от искупления своей вины перед Родиной… Почему, собственно, человек должен увиливать от физического труда, пренебрегать им? Ведь у нас основа советского строя — труд, и только в труде человек познает настоящую свою силу»[1209].

Случалось, возражали и бывшие зэки, но по другим, не столь идеологическим причинам. В. К. Ясный, просидевший с 1938-го по 1943 год, пишет в мемуарах:

«Мы старались работать на совесть. Не из-за страха лишиться пайки, попасть в ШИЗО… Посильная работа, а таковой она была в нашей бригаде, помогала забыться, отогнать тревожные мысли»[1210].

Майя Улановская, арестованная вслед за матерью, пишет, что мать добросовестной работой

«хотела доказать, что евреи и интеллигенция умеют работать не хуже других».

(О себе она, однако, пишет:

«Я работала, потому что заставляли… Боюсь, что честь еврейской нации я в этом пункте не поддержала»[1211].)

Те, кто долгие годы с энтузиазмом работал на советскую власть, нередко сохраняли этот энтузиазм и после ареста. Авиаконструктор Александр Борин, арестованный по политической статье, работал в лагере на заводе «Крекинг». В мемуарах он с гордостью рассказывает о своих инженерных достижениях, ради которых он трудился и в свободное время[1212]. Алла Шистер, арестованная в 1937-м, сказала мне в интервью:

«Я всегда работала, как будто я на воле. В чем моя особенность, я не могу плохо работать. Если надо копать, я буду копать до последнего, я выкопаю этот корень».

После двух лет на общих работах Шистер назначили начальницей отдела:

«Они видели, что я работала не как работают заключенные, а что я работаю изо всех сил».

Подчиненные Шистер, по ее словам, всегда выполняли план, причем добивалась она этого без апелляций к их советскому патриотизму. Вот как она описывает один трудовой эпизод:

«Я прихожу к рабочим в карьер, где они землю копали. Мне охрана говорит: „Мы вас проводим“. Я говорю: „Не надо меня провожать“, я одна иду, около двенадцати ночи было. Я прихожу, говорю: „Чтобы мне был выполнен план, кирпич нужен фронту“. Они мне: „Алла Борисовна, как это план по кирпичу, давай нам сейчас норму хлеба!“ Я им: „Норма будет, если будет выполнен план“. — „Как мы тебя сейчас бросим в эту яму, закопаем, и тебя никто не найдет“. Я стою спокойно, говорю: „Не закопаете. Я вам обещаю, если вы сегодня к двенадцати часам выполните норму, я вам даю махорку“. Махорка для рабочих там дороже золота, бриллиантов».

Махорку Шистер получала на правах начальницы, но сама не курила и берегла ее как раз для таких случаев[1213].

Были, конечно, и такие, кто стремился добиться преимуществ, обещаемых за хорошую работу. Ударникам, перевыполнявшим норму, полагалось лучшее питание. Владимир Петров, только его привезли в колымский лагпункт, сразу увидел, что обитатели «стахановской палатки» сильно отличаются от доходяг:

«Они были несравнимо чище. Даже в тяжелейших лагерных условиях они каждый день мыли лицо. Если не было воды, обтирали снегом. И одеты они были приличней… У них было больше выдержки. Они не жались к печке, а сидели на нарах и делали что-нибудь или разговаривали. Даже снаружи их палатка выглядела иначе».

Петров попросился в их бригаду: ее участникам давали килограмм хлеба в день. Но он не выдержал темпа работы, и из бригады его выгнали — слабакам в ней не было места[1214]. Его случай не был исключительным. Герлинг-Грудзинский пишет:

«…зачарованность нормой была не только привилегией вольных, которые ее установили, но и элементарным жизненным инстинктом рабов, которые ее выполняли. В бригадах, работавших звеньями по три-четыре человека, ревностней всех на страже нормы стояли сами зэки: выработку рассчитывали тоже по звеньям, деля ее на число работающих. Так совершенно исчезало чувство каторжной солидарности, уступая место безумной погоне за процентами. Неквалифицированный зэк, оказавшись в сработавшемся звене, не мог рассчитывать ни на какую снисходительность; после недолгой борьбы ему приходилось отступить и перейти в звено, где нередко он же должен был надзирать за более слабыми. Во всем этом было что-то бесчеловечное, безжалостно рвущее единственную, казалось бы, естественно существующую между зэками связь — их солидарность перед лицом преследователей»[1215].

Но ударная работа иногда оказывалась палкой о двух концах. Лев Разгон пишет о крестьянах, которые губили себя, стремясь перевыполнять норму ради «большой пайки» — почти полутора килограммов хлеба.

«Пусть сырого, плохо пропеченного, но настоящего хлеба! Для крестьянина, годами жившего впроголодь, такое количество хлеба — даже без приварка — казалось колоссальным».

Но даже это «колоссальное количество» не возмещало сил, которые тратились на лесоповале. Работник, пишет Разгон, был

«обречен на неминуемую голодную смерть. Да, да, самую тривиальную голодную смерть при пайке полтора кило»[1216].

Что

«в лагере губит не маленькая пайка, а большая»,

говорит и Варлам Шаламов; Солженицын соглашается:

«Пословица верна: большая пайка губит. Самый крепкий работяга за сезон выкатки леса доходит вчистую»[1217].

Так или иначе, в подавляющем большинстве мемуаристы пишут об уклонении от работы (в определенной мере о том же говорят и архивные документы). В основе этого уклонения лежала не лень и даже не желание выразить презрение к советской власти. В его основе лежало стремление выжить. Плохо одетые, голодные, вынужденные работать в тяжелейших погодных условиях и на неисправной технике, зэки очень часто видели в уклонении от работы единственный шанс спастись.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Паутина Большого террора"

Книги похожие на "Паутина Большого террора" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Энн Эпплбаум - Паутина Большого террора"

Отзывы читателей о книге "Паутина Большого террора", комментарии и мнения людей о произведении.