Энн Эпплбаум - Паутина Большого террора

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

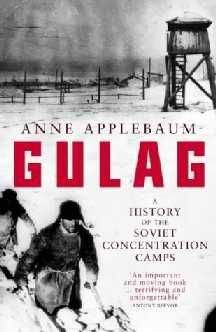

Описание книги "Паутина Большого террора"

Описание и краткое содержание "Паутина Большого террора" читать бесплатно онлайн.

Эта книга, отмеченная Пулитцеровской премией, — самое документированное исследование эволюции советской репрессивной системы Главного управления лагерей — от ее создания вскоре после 1917 г. до демонтажа в 1986 г. Неотделимый от истории страны ГУЛАГ был не только инструментом наказания за уголовные преступления и массового террора в отношении подлинных и мнимых противников режима, но и существенным фактором экономического роста СССР. Только в пору его расцвета — в 1929–1959 гг. — через тысячи лагерей прошли около 18 миллионов заключенных. В собранных автором письменных и устных мемуарах погибших и выживших жертв концлагерей, в документах архивов — уникальные свидетельства о быте и нравах зоны: лагерная иерархия, национальные и социальные особенности взаимоотношений заключенных; кошмар рабского труда, голода и унижений; цена жизни и смерти, достоинство и низость, отчаяние и надежда, вражда и любовь…

Эта подлинная история паутины Большого террора — одна из самых трагических страниц летописи XX века, к сожалению, не ставшая, по мнению, автора, частью общественного сознания.

Но и Бердинских признает, что

«об успехах и неудачах в этом деле рассказывать сложно, так как оперчекистские отделы, где сосредоточены списки стукачей… закрыты намертво»[1244].

В мемуарах бывших лагерников практически нет признаний в доносительстве, хотя некоторые пишут о том, что их вербовали. Безусловно, тот, кто был осведомителем в тюрьме (или даже до ареста), прибывал в лагерь с отметкой в личном деле о склонности к такого рода сотрудничеству. С другими, судя по всему, проводили беседу на эту тему вскоре после их прибытия в лагерь, пока они еще не успевали оправиться после первого смятения и испуга. Леонид Трус был вызван к «куму» (оперуполномочнному, ведавшему набором осведомителей) на второй день пребывания в лагере. Он отказался стать стукачом, и в отместку его очень долго держали на общих работах. Бердинских приводит цитаты на эту тему из интервью, взятых им у бывших заключенных, и переписки с ними:

«С первого дня пребывания в зоне этапников по вечерам стали вызывать к „куму“ (оперуполномоченному 1-го отдела Вятлага). Вызвал „кум“ и меня. Ласковый, склизкий, обтекаемый. Играл на том, что автоавария, за которую я осужден (10 лет ИТК и 3 года поражения в правах), не является позорной (это не разбой, убийство и прочее), он предложил мне стукачество, фискальство. Я вежливо отказался и не подписал предложение „кума“».

«Кум» обматерил его, но в штрафной изолятор отправлять не стал. В бараке, к удивлению заключенного, его

«никто не тронул пальцем, хотя некоторых били смертным боем. Дело в том, что под кабинет „кума“ был сделан подкоп и шестерка воровская дословно слышал разговоры „кума“ с з/к и подробно передавал их содержание ворам»[1245].

Возможно, самым знаменитым исключением из почти всеобщего правила — не признаваться в согласии стать осведомителем — стал Александр Солженицын, который подробно описывает свои отношения с лагерным начальством. То, что он дал слабину, он объясняет началом срока и резкой потерей привычного положения армейского офицера, которое он называет незаслуженно высоким. Солженицына пригласили в кабинет оперуполномоченного: это была «маленькая, уютно обставленная комната» с радиоприемником, из которого лилась приятная классическая музыка. Вежливо поинтересовавшись, как Солженицын привыкает к лагерю, кум спросил: «Остаетесь вы советским человеком? Или нет?». Помявшись, Солженицын согласился: «Я-то себя… д-да… советский…».

Но, хотя он

«сам подставил себя под вечный шах, объявившись советским человеком»,

Солженицын вначале отказался стать доносчиком. Тогда оперуполномоченный изменил тактику. Он выключил радио и заговорил более жестко. В какой-то момент упомянул о блатных, о которых, он знал, Солженицын высказывался резко. Кто-нибудь из этих самых блатных, бежав из лагеря, может напасть в Москве на его одинокую жену! В результате Солженицын согласился сообщать оперуполномоченному о готовящихся побегах. Он подписал соответствующее обязательство и получил псевдоним для письменных сообщений: Ветров.

«Эти шесть букв выкаляются в моей памяти позорными трещинами»[1246].

Солженицын, по его словам, ни разу не написал доноса. Когда в 1956-м его опять стали вербовать, он отказался что-либо подписывать. Так или иначе, после того, первого разговора он продолжал, пока его не перевели в другое место, работать на придурочной должности, жить в комнате придурков, немножко лучше одеваться и немножко лучше питаться, чем обычные зэки. Спустя много лет Солженицын назвал свое поведение мелким и ничтожным. Лагерный опыт внушил ему неприязнь ко всем придуркам.

Написанное Солженицыным о лагерных придурках неизменно — со времен первой публикации и по сей день — вызывало споры. С его суждениями о придурках, как и с его представлениями об отношении зэков к труду, далеко не всегда соглашались бывшие лагерники и историки ГУЛАГа. Ведь практически все авторы классических, наиболее широко читаемых лагерных мемуаров — Евгения Гинзбург, Лев Разгон, Варлам Шаламов и сам Солженицын — в тот или иной период были придурками. Вполне возможно, правы те, кто утверждает, что подавляющее большинство из всех бывших зэков, отсидевших большой срок, выжили благодаря тому, что на том или ином этапе лагерной жизни были придурками. Один бывший заключенный рассказал мне о встрече старых лагерных друзей. Люди предавались воспоминаниям, смеялись над лагерными байками, и вдруг, один из них, обведя глазами комнату, понял, что их свело, что позволило им смеяться над прошлым, а не плакать:

«Да мы все тут бывшие придурки!»

Несомненно, многие уцелели благодаря тому, что смогли получить «придурочную» работу в помещении и избежать тем самым общих работ с их ужасами. Но всегда ли это означало активное пособничество лагерному начальству? Солженицын считает, что всегда. Даже тех придурков, которые не были стукачами, можно, утверждает он, назвать коллаборационистами:

«Какой придурочный пост не связан с угождением высшим и с участием в общей системе принуждения?».

Иногда, объясняет Солженицын, это участие было косвенным, но все равно вредоносным. «Производственные придурки» — нормировщики, учетчики, инженеры — не убивали и не калечили людей непосредственно, но все они были участниками системы, губившей зэков непосильным трудом. То же самое относится и к «зонным придуркам»: машинистки печатали бесчеловечные приказы начальства, каждый хлеборез, взявший себе лишний кусок, тем самым обкрадывал работяг, надрывавшихся в лесу.

«А кто же недовешивает Ивану Денисовичу хлеб? — пишет Солженицын. — Намочив водой, крадет его сахар? Кто не дает жирам, мясу и добрым крупам всыпаться в общий котел?»[1247]

Многие с ним соглашались. Одна бывшая заключенная пишет, что сознательно девять лет оставалась на общих работах, чтобы избежать сделок с совестью, с которыми сопряжена придурочная должность[1248]. Дмитрий Панин (который, как я уже писала, был знаком с Солженицыным в лагерях и стал прототипом одного из героев романа «В круге первом») признается, что двухнедельную сытную работу в кухне

«пережил как пригвождение к позорному столбу».

Он пишет:

«…хуже всего было сознание, что воруешь часть приварка заключенных. От самоутешительной мысли, что можно не миндальничать, раз тебя довели до такого состояния, легче не становилось. Поэтому я даже обрадовался, когда меня изгнали»[1249].

Решительно возражал Солженицыну (как и многие другие вплоть до настоящего времени) Лев Разгон, который стал в 90-е годы почти таким же авторитетным автором, пишущим о ГУЛАГе. В лагере Разгон был нормировщиком — это одна из высших придурочных должностей. Разгон пишет, что для него, как и для многих, выбор между придурочной должностью и общими работами был выбором между жизнью и смертью. Лесоповал, в особенности в военные годы, «был убийствен». Его называли «сухим расстрелом». Даже из привычных к тяжелому труду крестьян выживали лишь те,

«кто умел точить инструмент и становился инструментальщиком, кого брали на привычные сельхозработы, где была возможность подкормиться краденой картошкой, редиской, любым овощем»[1250].

Разгон не считает безнравственным поведение тех, кто выбрал жизнь, и отказывается ставить их на одну доску с теми, кто отправил их в лагерь. Он оспаривает мнение Солженицына о придурках как о людях продажных и утверждает, что многие из них как могли помогали другим заключенным:

«Они могли подбирать себе помощников, назначать на „блатные“ работы людей, и — что говорить! — делали они это в первую очередь по отношению к интеллигентам, специалистам, людям, умеющим что-то делать. И не потому, что Иваны Денисовичи, ходившие на лесоповал, были им безразличны и далеки, а потому, что невозможно было помочь тем, кто ничего, кроме физической работы, не мог делать. Но и среди них искали и находили людей самых экзотических специальностей: умевших гнуть дуги — их переводили на командировку, где изготовлялись лыжи; умевших плести из лозы мебель — начальство любило обзаводиться плетеными креслами, стульями, диванами»[1251].

Точно так же, как были хорошие и плохие охранники, пишет Разгон, были хорошие и плохие придурки: одни старались принести другим зэкам пользу, другие употребляли свои возможности во зло. И в конечном счете придурки не чувствовали себя в намного большей безопасности, чем те, кто стоял ниже них. Работа не ставила их на грань гибели, но они знали, что все может измениться. В любой момент по приказу какого-нибудь начальства их могли перевести в другой лагерь, на другую работу, туда, где их ждала иная, жестокая судьба.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Паутина Большого террора"

Книги похожие на "Паутина Большого террора" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Энн Эпплбаум - Паутина Большого террора"

Отзывы читателей о книге "Паутина Большого террора", комментарии и мнения людей о произведении.