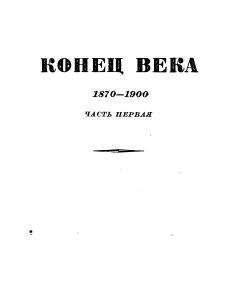

Эрнест Лависс - Том 7. Конец века (1870-1900). Часть первая

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Том 7. Конец века (1870-1900). Часть первая"

Описание и краткое содержание "Том 7. Конец века (1870-1900). Часть первая" читать бесплатно онлайн.

Франция считала отказ Италии на просьбы принца Наполеона и Тьера о помощи скорее результатом неблагодарности Италии, чем ее слабости, и вследствие этого относилась к Италии с холодностью, проявившейся, между прочим, во время торжеств по случаю открытия Мон-Сенисского туннеля (17 сентября 1871 г.). Франция упрекала Италию за прошлое, а в то же время она внушала Италии опасения за будущее тем интересом, с каким она, судя по всему, относилась к римскому вопросу. Приход к власти Тьера, не слишком благосклонно взиравшего на объединение (февраль 1871 г.); назначение Францией посланника при Пие IX (апрель); уклонение посла Франции от присутствия при въезде короля в его новую столицу; обсуждение во французском Национальном собрании епископской петиции в пользу восстановления светской власти паны (июль); постоянное пребывание в Чивитавеккии французского военного судна, предназначенного при случае послужить убежищем для папы; французский парламентский переворот 24 мая 1873 года, отдавший власть в руки клерикальной правой и поставивший во главе министерства иностранных дел герцога де Вройль; неожиданная опала Фурнье, французского посла при Квиринале и личного друга Виктора-Эммануила, — все эти проявления скрытой вражды, опровергаемые, впрочем, корректными официальными заявлениями, вызывали в Италии такое возбуждение, как будто бы они являлись не результатом ожесточенной борьбы партий, а выражением чувств всей страны. Некоторые смятенные умы уже толковали о второй римской экспедиции[127] и начинали находить чересчур умеренным девиз Висконти-Веноста: не оставаться в одиночестве, но сохранять независимость. Поддавшись этим опасениям, Мингетти ухватился за первую возможность сближения с северными державами. В мае 1873 года император Франц-Иосиф, желая запечатлеть торжественным актом примирение Австрии с Италией, пригласил Виктора-Эммануила на открытие Венской выставки. Последний колебался, принять ли приглашение, потому что необходимым дополнением этого визита ему представлялось путешествие в Берлин, а между тем его рыцарская душа возмущалась мыслью приветствовать победителя Франции 1870 года. Настойчивость Мингетти одержала верх над его колебаниями. В Вене королю был оказан сердечный прием (сентябрь 1873 г.); в Берлине он тотчас по приезде откровенно заявил, что три года назад едва не пошел войной против Пруссии, а вернувшись в Италию, вставил в тронную речь (15 ноября 1873 г.) несколько лестных слов по адресу обеих стран, где побывал в гостях. Постепенно в умах стал созревать проект итало-австро-немецкого союза; его поддерживал полковник Марсе л ли, его оспаривал в своей брошюре о войне 1866 года генерал Ламармора; его еще не принимали как нечто необходимое, но уже обсуждали как нечто возможное.

В 1875 году две крупные политические манифестации придали этому проекту новую силу: то были ответные визиты австрийского императора, приехавшего к Виктору-Эммануилу в Венецию, и императора германского, посетившего Милан (апрель). Первому из них был оказан прием, подобающий для таких проявлений международной учтивости, — и только. Энтузиазм, с которым миланцы приняли Вильгельма I, присутствие рядом с ним фельдмаршала Мольтке, возведение немецкой миссии в Риме и итальянской миссии в Берлине в степень посольств, — все это придало второму визиту (октябрь) более крупное политическое значение.

Поражение правой. Министерство, подготовившее эти официальные визиты, было свергнуто в тот самый момент, когда оно рассчитывало извлечь пользу из своих успехов; в своем падении оно увлекло за собой партию, поддерживавшую его-у власти. Правая, некогда представлявшая собой четыре пятых итальянских избирателей, мало-помалу утратила популярность— у народа из-за тяжести налогов на помол и поземельного налога, у правящих классов вследствие узости взглядов и партийной замкнутости, которыми вполне оправдывалась данная ей кличка consorteria (котерия, товарищеская компания, клика), у тосканских депутатов вследствие отказа поддержать денежными средствами Флоренцию, разоренную тем, что ей пришлось некоторое время играть роль столицы. Достаточно было тосканским депутатам примкнуть к левой, насчитывавшей с 1874 года 220 членов, и кабинет Мингетти остался в меньшинстве по одному вопросу о налоге (18 марта). Верный своему долгу конституционного короля, Виктор-Эммануил призвал к власти министерство, взятое из среды большинства, с Депретисом во главе (25 марта 1876 г.). Выборы, произведенные в ноябре вслед за роспуском палат, знаменовали собой полный разгром правой: она получила всего 90 мест, тогда как сторонникам министерства досталось 385 мест, а республиканцам — 20. Политическое преобладание правой кончилось, как только она выполнила свое назначение. Она довершила объединение, вернула Италии Рим и Венецию, разрешила римский вопрос, преобразовала страну, упорядочила финансы; слагая с себя власть, Мингетти со справедливой гордостью мог сказать: «Мы оставляем Италию спокойной внутри, уважаемой за границей. Мы оставляем хорошо устроенные финансы и молим бога, чтобы вы сумели сохранить отечеству эти благодеяния». Обратимся к тому, что сталось с этим наследием в руках их преемников[128].

II. Господство левой (1876–1887)

Смерть Виктора-Эммануила и Пия IX. Гумберт I и Лев XIII. Менее чем через год после перехода власти в другие руки в Италии произошла смена короля, а в церкви — первосвященника. Виктор-Эммануил скончался 9 января 1878 года от лихорадки, в несколько дней сокрушившей его могучий организм. Он умер христианином[129], и его погребение было достойно национального героя. За ним последовал в могилу Пий IX, умерший 7 февраля. Королю наследовал его старший сын Гумберт, папе — кардинал Печчи, которого конклав избрал (20 февраля) под именем Льва XIII. Какие последствия имела для Италии эта двойная перемена? Вначале эти перемены казались не такими серьезными, как того боялись одно время. Гумберт I, которого знали по битве при Кустоцце как храброго солдата, проявил себя истинным конституционным королем, заявив в своей тронной речи, что он будет служить установлениям своей страны с той же преданностью, с какой служил им его отец. Лев XIII до своего избрания пользовался репутацией человека умеренного и примирительно настроенного; его решение остаться узником в Ватикане (21 февраля) и притязания на светскую власть, изложенные в первой его энциклике (25 апреля), показали, что он считал себя, по крайней мере в Италии, не только преемником, но и продолжателем Пия IX. Таким образом, в Ватикане, как и в Квиринале (королевском дворце в Риме), переменились лишь лица; руководящие принципы остались те же, и партия, находившаяся у власти, осуществляла их в тех же условиях и в том же объеме, как и в предшествующее царствование. Каковы же были программа этой партии и ее вожди?

Левая, ее программа и вожди. Парламентский переворот 1876 года означал скорее приход к власти нового поколения, чем торжество новых учений. Разделяя взгляды правой по вопросу национальному, вопросу династическому и римскому вопросу, представители левой отличались от нее своим происхождением, темпераментом, складом ума. Будучи почти все уроженцами южной Италии, пройдя политическую школу в рядах оппозиции, они, очутившись у власти, стали действовать со свойственной южанам пылкостью и с непримиримостью доктринеров. В то время как их предшественники, охотно беря за образец Англию, оставались благоразумными, умеренными, практичными, более преданными интересам страны, чем принципам своей партии, новые правители вдохновлялись примерами французской революции, безмерно восхищались общими идеями и с горделивым презрением относились к фактам житейской действительности; они слишком часто уступали желанию вести «большую политику» и заботились не столько о том, чтобы дать Италии полезные законы, сколько об осуществлении в ней программы европейской демократии. Эту программу они приняли в общих ее чертах. Всеобщее или по крайней мере очень расширенное избирательное право, несовместимость депутатского мандата с государственной службой, сокращение бесполезных должностей и стеснительных налогов, пересмотр торговых договоров в духе свободной торговли, бесплатное и обязательное начальное обучение, свобода собраний, союзов и печати — таковы были реформы, обещанные вождями левой. Необходимость выдвинуть избирательную платформу скоро заставила их считать самыми неотложными те из этих реформ, которые более всего способствовали бы их популярности; таковыми были расширение избирательного права и отмена налога на помол.

Четыре года потратили левые на осуществление этих реформ. Эта медлительность отчасти может быть объяснена тем, что их господство не встречало сопротивления. Совершенно обеспеченные от возможности возврата правой к власти, они стали придавать личному соперничеству такое значение, какого оно никогда раньше не имело, и долгое время боролись между собой в парламенте за обладание властью; при этом выдвинулись пятеро из них: Криспи, Никотера, Занарделли, Кай-роли, Депретис. Сицилиец Криспи охотно держался в тени, пренебрегая всяким положением, которое не давало бы ему первенства. Калабриец Никотера, всю жизнь проведший в яростной — пером и саблей — борьбе с тиранией Бурбонов, долго пробывший в тюрьме и в изгнании, сохранил и на министерском посту насильственные приемы, хитрость и неразборчивость в средствах настоящего заговорщика. Бресчианец Занарделли, наоборот, внес в свою министерскую деятельность работоспособность, твердость характера и широту взглядов юриста. Во главе партии стояли два человека, между которыми контраст был поразительный и борьба шла непрестанная: Кайроли — по натуре пылкий и благородный, но восторженный и доверчивый, исполненный добродетелей патриота, но лишенный искусства политика, и Депретис, старый парламентарий, привычный ко есяким интригам общественной жизни, признанный мастер по части жонглирования принципами и уменья убаюкивать совесть других. Соперничество двух этих людей заполняет первый период истории господства левой (1876–1881).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Том 7. Конец века (1870-1900). Часть первая"

Книги похожие на "Том 7. Конец века (1870-1900). Часть первая" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Эрнест Лависс - Том 7. Конец века (1870-1900). Часть первая"

Отзывы читателей о книге "Том 7. Конец века (1870-1900). Часть первая", комментарии и мнения людей о произведении.