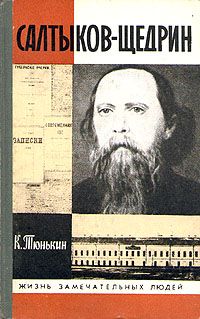

Константин Тюнькин - Салтыков-Щедрин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Салтыков-Щедрин"

Описание и краткое содержание "Салтыков-Щедрин" читать бесплатно онлайн.

Биография великого русского писателя-сатирика — это драматическая история человеческой личности в ее неуклонном стремлении к идеалу и столь же неуклонном, непримиримом неприятии всего, что идеалу противостоит. Это история страстной, всегда неудовлетворенной, всегда ищущей, «горящей» мысли.

Идеи о неисчерпаемом богатстве возможностей и способностей человека, его «страстей», о гармоническом развитии и сочетании этих страстей, о привлекательном труде-радости, о доступности жизненных благ для всех людей — все эти идеи, положенные в основу вдохновляющего человеческого единения, всеобщей ассоциации, были поистине гениальным открытием Фурье, началом новой эпохи: так они с увлечением и воспринимались русскими утопистами. Но расчеты и выкладки, будто бы непреложно доказывавшие, что именно в такой форме, в таком, четко регламентированном и до мелочей предусмотренном порядке — в общине-фаланстере — только и возможно будущее бытие человечества, не могли не вызывать скептической усмешки у молодого Салтыкова: ведь и попытка Петрашевского создать «фаланстер» закончилась весьма плачевно — крестьяне попросту сожгли предназначенное для этого идеального общежития строение.

Салтыкова больше влекло учение другого французского утописта — Анри Сен-Симона. Салтыкову навсегда запомнились слова Сен-Симона: «Золотой век, который слепое предание относило до сих пор к прошлому, находится впереди нас» — в будущем.

Проекты общественного обновления, пропагандировавшиеся Сен-Симоном и его учениками — Базаром, Анфантеном, — имели иной характер, отнюдь не фантастический, как «математические» и космогонические утопии Фурье.

Сен-Симон столь же непримиримо, как и Фурье, не приемлет современное общество, не менее Фурье ненавидит «развалины, на которых мы жалким образом прозябаем». Но Сен-Симон гораздо более внимателен к реальностям истории и современности. Сен-симонисты не устают повторять, что то учение, которое создал их великий учитель, — это наука, которая зиждется, однако, не на математических исчислениях, а на глубоком познании действительных фактов и действительного процесса истории. Сен-Симону видятся в прошлом эпохи органические — цельные, жизненные, исполненные веры и надежды. Но органические эпохи не вечны — они живут и умирают. На смену им идут эпохи критические, переходные, времена распада, анализа, утраты жизненного, плодотворного начала, когда всем строем жизни овладевает эгоизм, а вера в жизнь, в будущее, в добро, человечность, истину — иссякает. История — в своем непреодолимом движении от эпох органических к эпохам критическим и от эпох критических к эпохам органическим — ясно и бесспорно свидетельствует об общественном прогрессе.

Современное человечество переживает критическую эпоху, начавшуюся три столетия назад и ставшую особенно ужасной и нестерпимой после Великой революции XVIII века, когда неудержимо и стремительно стал разлагаться военно-феодальный деспотизм и католический церковный порядок, распадающимися, но еще цепкими сетями которых опутан человек-труженик. «Эксплуатация человека человеком» — вот определение отношений между людьми в нашу критическую эпоху, эгоизм и разрозненность интересов — вот ее трагическая суть. «Состояние моральной и политической неурядицы, в которое ввергнута в настоящее время Франция, а также другие страны Западной Европы, зависит исключительно от того, что старая социальная система разрушена, а новая еще не сформировалась».

В каком же направлении должна формироваться эта новая социальная система? Отвечая на этот вопрос, Сен-Симон обращается к «друзьям человечества»: «Первые христиане создали основу всеобщей морали, провозгласив и в хижинах и в дворцах божественный принцип: все люди должны видеть друг в друге братьев, должны любить и помогать друг другу. Они придумали учение, согласное с этим принципом, но это учение получило у них абстрактный характер, и на вашу долю выпадает честь организовать светскую власть в согласии с этой божественной аксиомой».

Вместо изжитого человечеством военно-феодального и теологического строя — власти «попов, дворян и военных» — должен быть организован строй научный и промышленный, который только и в состоянии осуществить великий принцип братства, ибо этот новый строй дает власть трудящимся («промышленникам», по терминологии Сен-Симона). Современная политическая власть враждебна промышленному и научному строю, а потому враждебна и трудящимся, народу. В своей блестящей «Параболе» (притче) Сен-Симон провозгласил: «Если бы Франция потеряла три тысячи ученых, художников и ремесленников <то есть всех тех, кто, как сказали бы мы теперь, занимается производством духовных и материальных ценностей>, — она потеряла бы все. Если бы Франция потеряла тридцать тысяч правителей — она не потеряла бы ничего».

Итак, сама история требует, чтобы изменился характер политической власти и социальной системы, чтобы власть взяли в свои руки те, кто трудится — работник, земледелец, организатор «индустрии» (промышленности), ученый, художник, а власть, полученная трудящимися, — условие общественного переворота, созидания нового социального порядка. И самая суть такой власти — иная, она не управляет людьми, а управляет вещами, она организует не отношения людей, а отношения людей к природе. В отличие от фурьеристов сен-симонисты понимали, что «предвидение не может доходить до подробностей, до установления дат»; но человек «чувствует, что своими усилиями может приблизить свое счастье».

1846 год — это было время, когда кружок Петрашевского самим ходом обсуждений и дискуссий все больше втягивался в серьезнейшую и напряженнейшую умственную работу; непреодолимая тяга к знанию и самопознанию все больше становилась по своему смыслу, по своей направленности политической. Слишком уж несовместны были те захватывающие идеи и светлые оптимистические идеалы, многообразные научные интересы, занимавшие петрашевцев, — прежде всего идеи европейского утопического социализма — с тем, что они не только видели вокруг себя, но переживали всем существом своим, кровно, нервно, возбужденно отзываясь на русскую действительность.

В декабре 1846 года Михаил Салтыков читал в письме Евграфа Васильевича Салтыкова из Спасского: «У нас в соседстве совершились неприятности. Баранова меньшова брата убили свои люди <то есть крепостные крестьяне>, и еще Ламакину невестку <родственницу Салтыковых> хотели отравить ядом, в пирог положенным, о чем теперь и следствие продолжается». Язва крепостничества все разрасталась и болела нестерпимо. Где же тот путь, которым предстоит идти не обществу вообще, не европейской цивилизации, а вот этой стране, этому, русскому обществу, русскому мужику? В «фаланстере» ли ее, России, спасение или в освобождении мужика от крепостного рабства, в лишении помещика-дворянина права беспрепятственно наказывать «на теле» любого своего «подданного»?

В кругах петрашевцев, по-видимому, читалась скрытая даже от императора Николая (и оставшаяся неизвестной следствию) записка чиновника министерства государственных имуществ А. Заблоцкого-Десятовского «О крепостном состоянии в России». Возможно, что записка эта попала к петрашевцам через приятеля Салтыкова Владимира Милютина, племянника министра государственных имуществ П. Д. Киселева, по поручению которого записка и была составлена. В этом официальном и бесстрастном документе, на основании многочисленных наблюденных самим Заблоцким фактов, говорилось о «неотложной необходимости преобразования крепостного состояния»: «Требования века и настояния нужд государственных призывают самодержавную власть защитить крепостных людей от своеволия господ, поставив закон выше произвола, открыть широкие врата нравственному образованию народа».

Николай не осмелился приступить к «преобразованию крепостного состояния», но о «неотложной необходимости» этого смело говорилось на собраниях петрашевцев.

Огромная страна, весь ее национальный организм — от крепостного мужика, пахавшего и убиравшего свое или барское поле, от дворового человека, уже научившегося грамоте, от захолустного поместного дворянина или дворянского интеллигента до бюрократической верхушки и высочайшей власти — ощущала, часто со страхом перед грядущим переворотом, а то и вовсе бессознательно, не мыслью, а, так сказать, всем «нутром», мучительную гибельность и обреченность рокового положения, из которого не виделось исхода. Какой-то болезненный и непрерывный стон, истекавший из всех пор этого организма, всеохватывающая тревога, беспредельная «сердечная тоска» не могли не разрешиться чем-то пока неясным, может быть, катастрофой, может быть, вдруг выяснившейся, найденной светлой дорогой. Эту тревогу, этот стон выразила русская литература.

Из-под перегоревшего пепла изжитого прошлого огненными вспышками пробивались гениальные произведения искусства (литературы прежде всего) — «Мертвые души» Гоголя, «Демон», «Герой нашего времени» Лермонтова, песни Кольцова, «Бедные люди» Достоевского, заключавшие в себе неисчерпаемо огромный потенциал для живой мысли, для беспощадного анализа, для отыскания идеала.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Салтыков-Щедрин"

Книги похожие на "Салтыков-Щедрин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Константин Тюнькин - Салтыков-Щедрин"

Отзывы читателей о книге "Салтыков-Щедрин", комментарии и мнения людей о произведении.