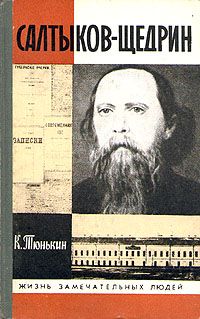

Константин Тюнькин - Салтыков-Щедрин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Салтыков-Щедрин"

Описание и краткое содержание "Салтыков-Щедрин" читать бесплатно онлайн.

Биография великого русского писателя-сатирика — это драматическая история человеческой личности в ее неуклонном стремлении к идеалу и столь же неуклонном, непримиримом неприятии всего, что идеалу противостоит. Это история страстной, всегда неудовлетворенной, всегда ищущей, «горящей» мысли.

Слишком много наших собственных, национальных тревог и забот обступило со всех сторон русского человека, слишком много сложных, запутанных, часто непосильных вопросов рождала наша собственная, российская действительность. И ответы на эти вопросы следует искать не где-нибудь, не в Европе, которую, пишет Белинский в ответ на майковскую вдохновенную апологию «чистоты человеческого типа», занимают «новые великие вопросы». Но наши ли это, русские ли это вопросы? Интересоваться этими вопросами (конечно, речь идет и об утопическом социализме), «следить за ними нам можно и должно, ибо ничто человеческое не должно быть чуждо нам, если мы хотим быть людьми. Но в то же время для нас было бы вовсе бесплодно принимать эти вопросы как наши собственные... У себя, в себе, вокруг себя, вот где должны мы искать и вопросов и их решения» («Взгляд на русскую литературу 1846 года» — «Современник», 1847, № 1). «Страсть и труд в их естественном благоустройстве» — прекраснейшая из утопий, но где же ее реальные признаки, где ее действительное существование? Неужели в русской крепостной деревне, в рабском труде, в подавленном и поруганном чувстве русского крестьянина? И русская столь неспокойная жизнь, и активно работающая мысль настоятельно требовали уяснения самобытных, нами самими, русскими, выжитых идеалов и собственных путей и способов преодоления переходной, критической эпохи.

Статья Белинского, где он упрекнул Майкова в «космополитизме», конечно, оживленно обсуждалась в милютинско-майковском кружке, за неизбежной чашкой чая. Вообще эти беседы друзей, как несколько иронически напишет вскоре Салтыков, отличались неуемным «буйством мысли», невинность чашки чая выкупалась смелостью и критицизмом суждений, непризнанием умственной опеки с какой бы то ни было стороны, отрицанием интеллектуального авторитета в любой сфере — будь то политическая экономия, социология или политика, эстетика или литературная критика.

Со свойственной ему непосредственностью и даже каким-то «скифским удальством» горячился и отстаивал свои идеи Валерьян Майков, весь захваченный, весь поглощенный безостановочным творческим кипением, накалом мысли высочайшего напряжения — весь избыток его сил «принесен был в жертву умственной жизни», по словам учителя Майкова И. А. Гончарова. Отдавшийся этой жизни без остатка, Майков вовлекал в круг своих размышлений, пристрастий и интересов младших друзей — Салтыкова и Вл. Милютина (очень скоро, в июле 1847 года, подточенный изнурительной мыслительной работой и физически слабый организм не выдержал: Валерьян умер от апоплексического удара, купаясь в Петергофских прудах).

Владимир Милютин также по-своему искал ответы на «призывы бытия». В этом же, 1847 году он углубленно-критически, с научной добросовестностью и обстоятельностью в целом ряде статей, печатавшихся в «Отечественных записках» и «Современнике», анализирует английскую и французскую политическую экономию — и в том числе теории европейских социалистов. Молодой двадцатилетний русский мыслитель проницательно увидел главный порок буржуазной политической экономии — ее апологетический характер, ее самоуверенное и ограниченное представление о неизменности сложившегося после Великой буржуазной революции экономического и политического порядка, ее бесстрастную — жестокую — бесчеловечность, ее, оправдываемое псевдонаучными выкладками, равнодушие к судьбам человека труда — наемного рабочего, разоряющегося бедного земледельца. По убеждению Милютина, политическую экономию глубоко ошибочно называют наукой о богатстве: она должна быть наукой о народном благосостоянии, о средствах для удовлетворения человеческих потребностей. Почему же с общественным прогрессом, с огромным ростом промышленногопроизводства, со все большим накоплением общественного богатства так стремительно и безудержно растет нищета, падают нравы, господствует насилие? Все дело, отвечает Милютин, в экономическом устройстве европейских обществ, в тех законах, по которым производятся и распределяются богатства в современных государствах Западной Европы. Такой строй, который сложился в Западной Европе, не способен удовлетворить естественные, разумные материальные, нравственные, умственные потребности народной массы и потому, чтобы как-то вырваться из заколдованного круга неисчислимых противоречий, прибегает к физическому или нравственному принуждению. И находятся пусть выдающиеся, но глубоко аморальные умы, оправдывающие неизбежную и необходимую, по их представлениям, бесчеловечность сложившегося порядка. К таким умам принадлежал Томас Роберт Мальтус. Вл. Милютин своим беспощадным критическим анализом поражает Мальтусову антигуманную «теорию народонаселения», которая не оставляет места «на жизненном пиру» труженику-бедняку.

Вл. Милютин убежден, что в мире, в человечестве, в обществе не может быть лишних людей, что человек рожден не для страдания, а для радости и счастия, что тезис Мальтуса, выросший на почве современной неразумной общественной организации, противоречит природе и разуму, противоречит религии, философии и истории.

Однако сейчас, так сказать, в наличной человеческой жизни невозможно с болью и горечью не признать «глубокого разлада, встречающегося нынче беспрерывно между требованиями разума и влечениями инстинкта, разладе, обусловленного влиянием исторического развития и внешних обстоятельств. Под влиянием этих неблагоприятных причин мы нередко находим в настоящую минуту нарушение общего закона равновесия и гармонии; то разум человека, отторгаясь от единства с действительной жизнью и теряя свой объективный характер, создает в себе самом посредством самого крайнего отвлечения целый мир пустых призраков, из которых он потом силится вывести практические правила для своей деятельности, и применением этих правил изуродовать и исказить свою живую и цельную натуру; то, напротив, физические потребности человека, подавленные и приостановленные в своем естественном развитии внешними преградами, восстают с энергией против этого противодействия, преодолевают его и, купив право самоудовлетворения ценой страшной борьбы, выходят из границ, назначенных им самой природой, и, развиваясь в ущерб прочим потребностям и силам, доходят до самых неумеренных крайностей, противных природе и осуждаемых разумом».

Но где же выход из разлада, из противоречий? Как примирить требования разума с влечениями инстинкта? Как вернуть разум на путь истины, освободить его от призраков и фантомов? Как дать влечениям инстинкта их нормальный, разумный выход?

Ответ на этот вопрос для русских мыслителей, для участников майковско-милютинско-салтыковского кружка был теоретически крайне прост; собственно говоря, он был заложен в самом анализе современной общественной организации, ненормальной и в своем целом и во всех своих частях и проявлениях: необходима организация новая. Практически же ответ был неясен, скрыт в неизвестном будущем, в поисках и попытках, которые ответа не давали, которые нередко вели жаждавшую ответа, но запутавшуюся в противоречиях личность к духовной или физической гибели. Утопии, мечты о будущем, идеалы — в них жизнь человечества, в них жизнь человека. Однако как превратить их в науку, как осуществить в действительности? Вот вопрос, который волновал всех русских утопистов, но, может быть, ясно и четко впервые высказанный именно Милютиным. Реальности как европейской, так и, в особенности, русской жизни развеивали воздушные замки, созданные воображением Фурье или Кабе. Владимир Милютин весьма скептически высказался о том, что еще грезилось и во что верилось восторженному Петрашевскому: тем общественным устройством, которое вычислил и сконструировал Фурье для блага человечества («фаланстер»), оно, человечество, «вопреки надеждам фурьеристов, может весьма легко и не воспользоваться». Противоречия, противоречия, противоречия... Призраки, призраки, призраки...

Статьи Владимира Милютина о положении европейского пролетариата, о бедности и пауперизме в Западной Европе, о безжалостных выкладках Мальтуса, обрекающих на смерть бедного человека, печатались в журнале Белинского «Современник» с августа по декабрь 1847 года. В это же время Салтыков работал над своей первой повестью — «повестью из повседневной жизни» — «Противоречия», появившейся вскоре в журнале «Отечественные записки», в одиннадцатой его книжке. Посвящена была повесть В. А. Милютину.

В итоге деятельного и не всегда гладкого и безоблачного общения с кругом Петрашевского, с Владимиром Милютиным и Валерьяном Майковым в воображении Салтыкова-художника вырисовывалась странная, почти фантастическая, какая-то угловатая, изломанная фигура — человек с тяжелым, неуживчивым характером, но впечатлительной, легкоранимой душой, неустойчивой психикой, с гипертрофированным сознанием, запутавшимся в бесконечной цепи безысходных противоречий, человек, пытающийся заковать свою душу, свой болезненный внутренний мир в броню не всегда удачной и тоже болезненной иронии.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Салтыков-Щедрин"

Книги похожие на "Салтыков-Щедрин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Константин Тюнькин - Салтыков-Щедрин"

Отзывы читателей о книге "Салтыков-Щедрин", комментарии и мнения людей о произведении.