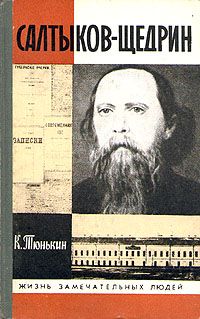

Константин Тюнькин - Салтыков-Щедрин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Салтыков-Щедрин"

Описание и краткое содержание "Салтыков-Щедрин" читать бесплатно онлайн.

Биография великого русского писателя-сатирика — это драматическая история человеческой личности в ее неуклонном стремлении к идеалу и столь же неуклонном, непримиримом неприятии всего, что идеалу противостоит. Это история страстной, всегда неудовлетворенной, всегда ищущей, «горящей» мысли.

За эти дни отпуска он окончательно рассчитался с иллюзиями — остатками сновидений юности. Ясно и трезво осозналось: прошлое ушло безвозвратно. С семьей нет ничего общего, с товарищами-«идеалистами», подобными остановившимся часам, — тоже. Его мир — это уже был мир совсем иной, особенный, стержнем, опорой его было то свое, что зародилось в детстве, но укрепилось в вятских передрягах. И надо бережно и твердо хранить это свое, очищать его от всего чуждого, наносного и лишнего. (Это не значит, конечно, что со всеми иллюзиями, заблуждениями и блужданиями было покончено.)

Когда Салтыков вернулся в Вятку, он узнал, что Болтин переводится во Владимир. Встреча с Лизой оказалась и расставанием: предстояла разлука, может быть, и долгая. 6 ноября он довольно сухо информирует брата о событии, несомненно глубоко его волновавшем: «С согласия маменьки я просил у бывшего нашего вице-губернатора Болтина руки его дочери, но так как этой персоне в августе месяце только минуло пятнадцать лет, то и получил ответ, что я могу возобновить свое предложение через год. Во всяком случае, я имею надежду, что мое предложение не будет отвергнуто, и потому вправе считать себя в настоящее время женихом».

Надо было бороться — ради себя, ради Лизы! Казалось бы, после бесчисленных обескураживающих неудач, постигших родителей, друзей, благожелательно настроенных начальников или влиятельных бюрократов в их просьбах, ходатайствах и прошениях, следовало успокоиться, примириться, идти тем путем, что сам собой открывался перед преуспевающим чиновником, которым довольно начальство и который сам удовлетворен своей честной и бескорыстной службой. Именно в Вятке более чем где-либо испытал на себе Салтыков огромную подавляющую силу «порядка вещей». В сложных и терзающих размышлениях его и раньше и теперь какое-то место было отдано трагической и «обидной» мысли о примирении, и, может быть, больше всего в это время в этих размышлениях его занимает судьба той девушки, ради счастья которой он готов пойти на галеру любой «каторжной» работы, какой бы работа ни была, и на самоотречение, чего бы оно ни стоило... Он был счастлив своей любовью, но знал, что путь к счастью не будет легким.

Тем более что три новые попытки освобождения, предпринятые одна за другой, опять не имели никакого успеха.

В декабре 1853 года он решает сам написать письмо военному министру князю А. И. Чернышову. Но Чернышов уже подал в отставку, и письмо Салтыкова просто оказывается «приобщенным к делу» (такова привычная бюрократическая формула).

7 января уже следующего года ходатайство позволить Салтыкову «жить и служить, где пожелает», направляет в министерство внутренних дел губернатор H. H. Семенов. Вряд ли губернатор, вялый и слабый характером, хотя к тому времени, видно, помирившийся со своим советником, был способен на тот убедительный и энергичный тон, в котором составлено представление. Салтыковская рука несомненно прошлась по его строчкам. Если Салтыков, по увлечению молодости, и «имел несчастье впасть в заблуждение, — сказано в этом оригинальном документе, — то в настоящее время, наученный опытом, он никогда <!> не станет ни явно, ни тайно <!!> обнаруживать идей, противных видам правительства». Конечно, вся почти уже шестилетняя служба Салтыкова могла дать основание к такому утверждению, хотя содержание его будущих «тайных» мыслей, пожалуй, представляло тайну и для него самого, смелая же эта формула, вне всякого сомнения, принадлежала отнюдь не осторожному, но мягкому и уступчивому Николаю Николаевичу, а его упорному и настойчивому советнику. Семенов мог решиться подписать такое представление и потому, что совсем незадолго до этого благонадежность Салтыкова была засвидетельствована в секретном рапорте чиновника министерства внутренних дел, посланного для разбора вятских кляуз и доносов (вряд ли этот рапорт не был доведен до сведения губернатора). Характеристика Салтыкова в этом документе не лишена проницательности: «...весьма способный и образованный, честный и дельный, но, как говорят, самонадеянный и смелый в словах и действиях; характера неприятного, но этот молодой человек достоин сожаления. Почти тотчас после выпуска из Лицея за какое-то литературное произведение он удален на жительство в Вятку. С тех пор понятия, идеи его изменились к лучшему, но нрав, напротив того, несколько ожесточился, к тому же избалован был губернатором Середою».

Губернатору, конечно, и в голову не могло прийти, когда он подписывал свою хвалу Салтыкову, что этот настойчивый, смелый и самонадеянный, к тому же избалованный молодой чиновник через каких-нибудь два-три года взволнует всю Россию своими очерками провинциального чиновничьего быта, а еще через одно-два десятилетия станет беспощадным и смелым сатириком-обличителем российской государственной машины.

Представление губернатора, так же как и письмо Салтыкова военному министру, оседает где-то в недрах министерских архивов.

После этих неудач начала 1854 года в настроениях Салтыкова вновь наступает долгая полоса усталости, бессилия, разочарованности. Этот двадцативосьмилетний человек, с огромным запасом внутренней силы и энергии, все чаще задумывается о печальной перспективе навсегда, до самой глубокой старости, остаться в Вятке, и остаться даже без надежды на устройство семейного очага, на создание собственного семейного дома. Его будущность — несчастная будущность бессрочного политического ссыльного — такова, что родители не захотят рисковать будущим дочери, а между тем Лизе уже исполняется шестнадцать лет. Прошел год — он может просить теперь ее руки, но ведь в его-то положении не произошло никаких изменений — а он так на них рассчитывал, с такой тревогой и надеждой ждал их!

И опять наступала осень — седьмая осень изгнания... Советник Салтыков, преисполненный невероятной скуки и непроходящей тоски, отправляется ревизовать уездные учреждения... Опять, опять, опять... Вернувшись в конце сентября в Вятку, с тоскливой безнадежностью пишет он брату: «...влачу свое существование со дня на день весьма непривлекательно. Намерения и предположение мои как-то не удаются, а это крайне грустно».

Он утомлен и недоволен тягостными и бесплодными препирательствами с городничими, исправниками, стряпчими и прочим уездным «начальством», копанием в отчетах, донесениях, справках, чаще всего — бестолковых, бессмысленных, никому не нужных. Его возмущал и злил один вид уездных обывателей, какие-то глупо-любопытные и одновременно равнодушные взгляды, бросаемые на него, губернского чиновника: постороннему здесь, в этих забытых богом палестинах, делать нечего, а потому и приезжать-то незачем. А он между тем едет, ревизует, учиняет нагоняи, а то и под суд отдает. Он никак не может отделаться от удручающего впечатления, которое оставил последний пункт его командировки — уездный город Глазов. «Типичный городок северо-востока. Два, три каменных здания, остальные все деревянные. В центре полукруглая площадь, лавки, навесы, старенькая церковь, очевидно пришедшая в негодность...» Быстрая речка Чепца, крутой излучиной впадающая в площадь в самом центре города. Тишина... непробудная, вековая, стихийная... Таким увидел Глазов — «ненастоящий», какой-то призрачный, ненужный город — Короленко, оказавшийся там через четверть века после Салтыкова. Время здесь как будто стояло на месте...

Он измучен долгими кочевьями по неоглядному раздолью родной, но часто столь неприветной, сумрачной равнины. На десятки и сотни верст раскинулась эта равнина «окрест, ничем не намекая на присутствие человека, ни на чем не представляя следов работы его, кроме узкой и исковерканной дороги, но и та как будто не человеческим рукам обязана своим существованием, а проложена пустынным медведем, когда-то просекавшим здесь путь сквозь чащу лесную. Однообразная картина непросветного леса, бесконечно протянувшегося по обе стороны дороги, неизвестно откуда берущиеся лесные звуки, так чутко и отчетливо перекатываемые эхом из одного конца леса в другой, полумрак, в котором, словно в тумане, утопают очертания дерев, — все это, вместе взятое, действует на нервы раздражительно». Страшная власть могучей природы рождает в душе какой-то безотчетный страх, с которым напрасно борется рассудок. Напуганному воображению чудятся великаны, страшные звери, а вот баба-яга скачет в каменной ступе, погоняя железным пестом, соловей-разбойник пускает шип по-змеиному... Скорей, скорей — к людям: «жгучее, тоскливое нетерпение охватывает всем существом...» Проехав многие и многие бесконечные версты «по лесистой, почти безлюдной пустыне, испытав на своих боках всевозможные роды почв, начиная от сыпучих песков и кончая болотами с непременною их принадлежностью, мучительным мостовником, приятно сказать себе: скоро конец дорожным страданиям, конец ужасной, изнимающей душу телеге, конец уединенным станционным домикам, около которых вьются тучи комаров! Скоро город — и в нем приют» («Тихое пристанище»). Это были те немногие сладкие минуты возвращения, когда и постылая Вятка казалась чуть ли не домом родным, приютом радости, отдохновения и покоя. Открывалась та великолепная панорама города, которую с любовью описал он потом во «Введении» к «Губернским очеркам».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Салтыков-Щедрин"

Книги похожие на "Салтыков-Щедрин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Константин Тюнькин - Салтыков-Щедрин"

Отзывы читателей о книге "Салтыков-Щедрин", комментарии и мнения людей о произведении.