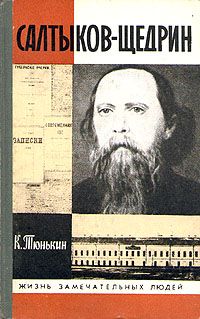

Константин Тюнькин - Салтыков-Щедрин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Салтыков-Щедрин"

Описание и краткое содержание "Салтыков-Щедрин" читать бесплатно онлайн.

Биография великого русского писателя-сатирика — это драматическая история человеческой личности в ее неуклонном стремлении к идеалу и столь же неуклонном, непримиримом неприятии всего, что идеалу противостоит. Это история страстной, всегда неудовлетворенной, всегда ищущей, «горящей» мысли.

13 октября в канцелярии вятского губернатора — по рапорту сарапульского городничего — и было начато дело, ведение которого через два дня по получении рапорта и было поручено советнику Губернского правления коллежскому асессору Михаилу Салтыкову.

Салтыкову и раньше не раз приходилось заниматься делами, касавшимися раскольников, начиная еще с одного из первых, порученных ему, — о раскольничьем браке (раскольники отрицали браки, совершенные по православному церковному обряду, в свою очередь, государство и церковь не признавали раскольничьих браков). И он хорошо знал, сколь такие дела беспокойны даже с нравственной точки зрения, ибо ему, конечно, не была сочувственна политика насильственных преследований за убеждения — пусть нелепые, темные, средневековые. Правда, в статье шестидесятой Устава о предупреждении и пресечении преступлений, которой и должен был руководствоваться Салтыков в своей следовательской деятельности, говорилось, что «раскольники не преследуются за мнения их о вере, но запрещается им совращать и склонять кого-либо в раскол свой... и вообще уклоняться почему-либо от наблюдения общих правил благоустройства, законами определенных». Итак, разрешалось иметь «мнения», но не разрешалось их распространять. Но поди разбери, где эта граница между принадлежностью к «старой вере» и «совращением» в нее. Ведь раскольники имели свои моленные со старинными, дониконовского письма, иконами, со старопечатными книгами. Моление перед этими иконами или чтение этих книг, что это — приверженность к старой вере или совращение в нее? Салтыков, конечно, понимал, что ему придется иметь дело и с крестьянами-старообрядцами и преследовать их, а это не только вызывало его внутренний протест, но и было делом опасным в самом прямом смысле слова. Найди-ка барина-чиновника в лесных чащобах под все скрывающим бездонным снежным покровом вятских лесов или в липких объятиях смрадных болот. Да и со служебной точки зрения здесь подстерегала опасность или получить нагоняй за нерасторопность и упущения, или, напротив, «зарваться», как скажет он потом, проявить чрезмерное усердие — при его строгом понимании служебного долга и «закона» и его вспыльчивом, бурном характере. Ведь предстояло и обыскивать, и допрашивать, и арестовывать, за что — за действительные преступления или всего лишь несогласие с обрядами великороссийской православной церкви? И кого — убийц и фальшивомонетчиков, или ветхих старух, доживавших в разоренных скитах? И, наконец, почему столь упорно, столь цепко держатся раскольники за свою «старую веру»? Может быть, именно потому, что они лишены возможности открыто исполнять свои обряды?

Салтыков был охвачен противоречивыми чувствами, когда в качестве следователя приступил к допросам «мещанина» Тимофея Смагина и «мастерового» Анания Ситникова. Что хотел, что мог и что должен он был узнать от этих странных, казавшихся ему, просветителю и социалисту, почти дикими, бородатых людей, выходцев из далекого семнадцатого столетия, смотревших на него мрачным, озлобленным взглядом?

Нет, скорей отсюда, из этой удушающей атмосферы раскольничьего скита и острога — «тюремного замка»; от этого фанатизма, лжи и насилия. Пусть сам городничий фон Дрейер (о, этот ревнитель православия!) и занимается делом, которое затеял, несомненно, затем, чтобы выслужиться. Что за невидаль — изловить двух раскольников, когда и Вятская, и Пермская губернии ими, так сказать, кишмя кишат! Не веря в какой-либо реальный результат всех этих расследований и преследований, да, в сущности, и не сочувствуя им, тем не менее и расследовать и преследовать — погрузиться в этот бездонный омут, тяжкое наследие многих веков российской жизни, в котором причудливо и почти фантастически сочетались социальный гнет, умственная темнота и невежество, религиозная нетерпимость, уголовные деяния, насилие власти и в то же время — протест угнетенных, страстная жажда «божьей правды», социальной справедливости, нравственного подвига во имя истинно христианского жития? Распутывать всю эту веками сплетавшуюся сеть, раскинувшую свои нити и узлы на огромное пространство от Волги до Урала, разбираться в этом неестественном «конкубинате» уголовщины и жажды духовного подвига — значило на многие месяцы обречь себя на физические и нравственные муки, даже на опасности, угрожавшие жизни, отказаться от так или иначе сложившегося быта, да, в конце концов, войти в такие денежные издержки, которые не покрывались ни чиновничьим жалованием, ни «содержанием», получаемым от маменьки. Салтыков настоятельно просит освободить его от ведения дела, которое, как пишет он в первом же своем «весьма секретном» рапорте губернатору, «при ближайшем рассмотрении его, не имеет той важности, в какой представилось с первого взгляда». Губернатор согласился было отозвать Салтыкова, но предписание министра внутренних дел заставило его переменить решение. И Салтыкову, как «чиновнику, заслуживающему полного доверия» (а таким, по мнению министра, должен быть следователь по этому сложному делу), то есть чиновнику деловому, честному и, главное, бескорыстному, — Салтыкову пришлось подчиниться. Оставив дом на Воскресенской улице, заботливого крепостного дядьку Платона, строптивого, но верного и услужливого дворового человека Григория, сопровождаемый письмоводителем и солдатом-жандармом для охраны, Салтыков надолго покидает Вятку.

При аресте у «расколоучителя» «старца» Анания были найдены различные старообрядческие сочинения, старые книги дониконовской печати, многие любопытные документы и среди них — переписка раскольников, рисовавшая многие стороны их повседневного быта, их сокровенных отношений, их особенного мира, скрытого от глаз непосвященных, полного тайн и загадок.

Обнаруженные у Ситникова книги, рукописи, а главное, переписка с несомненностью свидетельствовали о его причастности к совращению, что сурово наказывалось. Это обстоятельство, вероятнее всего, и побудило раскольничьего «старца» развязать язык, раскрыть связи, назвать имена. Можно предположить, что сыграло свою роль и еще одно — отпадение Ситникова от старой веры, старообрядчества, ибо где ты, истинная «вера», где вы, страстотерпцы и мученики вероучения. («Рушилась старая вера... все это обман один сделался в руках нечестивых», — говорит порвавший с расколом герой рассказа Салтыкова «Старец» — «Губернские очерки»).

На страницах «Губернских очерков» впоследствии появится «благонамеренный» следователь Филоверитов, который, по его собственным словам, не имея никаких личных видов, доискивался лишь одного — истины. «Губернские очерки» писались тогда, когда Салтыков, наученный собственным богатым опытом, уже не мог не относиться враждебно-иронически к таким «надорванным», лишенным чутья реальной жизни, чуждавшимся «живого материала» чиновникам — «искателям истины» (иронический смысл вложен и в фамилию следователя, что в переводе означает — «любящий истину»). Однако и сам Салтыков в своей следовательской практике преследует подобную же цель — установить истину, точно и строго придерживаясь не только буквы, но и духа закона. Он предпринимает многочисленные обыски в домах прикосновенных к старообрядчеству сарапульских мещан и купцов, оговоренных Ситниковым. Он опять спешит в Глазов, трясется в увязающих по ступицу в осенней грязи телегах и бричках, колесит по окрестным лесам в поисках запрятавшихся в глухих дебрях раскольничьих скитов, обителей и келий. Дело Смагина — Ситникова все разрастается, принимая почти неслыханные размеры. Энергичный следователь не только допрашивает и обыскивает, но берет под стражу, заключает в остроги старообрядческих «лжеиноков», «лжепопов», и «лжеиерархов». Обнаруживались не всегда приглядные тайная тайных раскольничьего мира, нити потянулись далеко за пределы Вятской губернии.

Не однажды оказывалось, что под покровом благочестия и «старой веры» скрывались не только молельни, но и станки для печатания «мягкой деньги» — дела, действительно противные «общим правилам благоустройства, законами определенным», то есть попросту говоря — дела уголовные.

9 декабря он пишет брату: «Мне поручили весьма важное дело о раскольниках, и придется мне ездить много и далеко, поручение это очень лестно, потому что оно от министра, но и очень тяжело, потому что я должен буду шляться по лесам и рискую даже жизнью». Поздравляя брата с праздниками Рождества и Нового года, он задается вопросом: «Где-то мне придется встретить их?» — и с горечью пророчествует: «Быть может, в лесах Чердынских».

В рождественский сочельник, в ночь с 24 на 25 декабря 1854 года ехал Салтыков по большому коммерческому тракту от Сарапула к Усть-Деминской пристани. Он направлялся в губернский город Пермь и Чердынский уезд Пермской губернии.

Снег то медленно опускался сплошной косой пеленой мимо быстро катившейся кибитки, усыпляюще мерно постукивавшей передком на выбоинах наезженного тяжелыми возами тракта, то вдруг снежная пелена прорывалась, и сверкавшая голубизной луна освещала узкую ленту дороги, стены заваленных снегом лесов, ярко белых по одну руку и каких-то черно-сине-зеленых — по другую; «колокольцы, привязанные к низенькой дуге коренника, будили оцепеневшую окрестность то ясным и отчетливым звоном, когда лошади бежали рысью, то каким-то беспорядочным гулом, когда они пускались вскачь; по временам этот звон и гул смешивался с визгом полозьев, когда они врезывались в полосу рыхлого снега, нанесенную внезапным вихрем; по временам впереди кибитки поднималось и несколько мгновений стояло недвижно в воздухе облако морозной пыли, застилая собой всю окрестность... Горы, речки, овраги — все как будто замерло, все сделалось безразличным под пушистою пеленою снега». Несмотря на огромный теплый тулуп, холод залезал во все складки одежды, заставляя вздрагивать и расставаться с тем тревожным, но спасительным забытьем, которое уносило в призрачный мир сна от невыносимой, ненавистной реальности того дела, которое предстояло следователю Салтыкову. Бежали лошади по бесконечной полосе дороги, убегали назад леса, заросли кустарника и бурьяна, торчавшего сухими коричневыми будыльями из снежного моря, смутно, беспорядочно и тревожно мелькали в голове мысли и воспоминания. Ведь какая это была ночь! «Завтра, или, лучше сказать, даже сегодня, большой праздник», — думал и думал Салтыков, — «нет того человека в целом православном мире, который бы на этот день не успокоился и не предался всем отрадам семейного очага; нет той убогой хижины, которая не осветилась бы приветным лучом радости; нет того нищего, бездомного и увечного, который не испытал бы на себе благотворное действо великого праздника! Я один горьким насильством судьбы вынужден ехать в эту зимнюю, морозную ночь, между тем как все мысли так естественно и так неудержимо стремятся к теплому углу, ехать бог весть куда и бог весть зачем, перестать жить самому и мешать жить другим?». Вспоминались этот день и эта ночь общего безмятежного умиротворения и светлых наивных детских радостей в спасском доме, где в зале, украшенное свечами и подарками, источало аромат свежей хвои сказочное зеленое дерево, вспоминались немногие безоблачные дни в Вятке, когда забывалось, что на тебе мундир чиновника и так хотелось быть ребенком, детский праздник елки, на котором беззаботно веселились вместе с детьми такие неземные, очаровательные девочки Болтины. Вот Лизе уже и шестнадцать, но придут ли дни долгожданного счастья?

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Салтыков-Щедрин"

Книги похожие на "Салтыков-Щедрин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Константин Тюнькин - Салтыков-Щедрин"

Отзывы читателей о книге "Салтыков-Щедрин", комментарии и мнения людей о произведении.