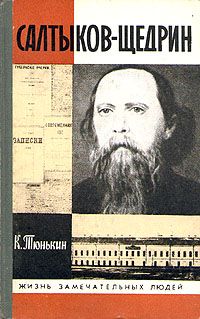

Константин Тюнькин - Салтыков-Щедрин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Салтыков-Щедрин"

Описание и краткое содержание "Салтыков-Щедрин" читать бесплатно онлайн.

Биография великого русского писателя-сатирика — это драматическая история человеческой личности в ее неуклонном стремлении к идеалу и столь же неуклонном, непримиримом неприятии всего, что идеалу противостоит. Это история страстной, всегда неудовлетворенной, всегда ищущей, «горящей» мысли.

Салтыков попытался примириться с матерью. В середине сентября он сел в вагон Петербургско-Московской (Николаевской) дороги, доехал до Твери, потом от Твери плыл по Волге до маленького прибрежного городка Кимры, и оттуда на лошадях, высланных матерью, добрался до Ермолина. Теперь его настроение было совсем не таким, с каким он меньше года тому назад, на святках, взбегал на крыльцо ермолинского дома. Встреча была холодной, и, наверное, и сын и мать приложили немало усилий, чтобы сдержать свои истинные чувства. Салтыков побывал в Спас-Углу, на могиле отца в ограде Спасской церкви, с горечью смотрел на покосившийся балкон старого дома, где прошло его деревенское детство.

Мать не простила. Через год все с той же враждебностью она писала Дмитрию Евграфовичу: «Да что делать ныне матери в отставке, только дай, а более и знать не хотим. Коллежский советник... с голой барыней своей. Вот ворона-то залетела в барские хоромы, ну да работай, пиши статьи, добывай деньги ради барыни». Эти слова были сказаны о «надворном советнике Щедрине», чьи «Губернские очерки» в это время стали известны всей читающей России!

Около месяца по возвращении в Петербург Салтыков жил у брата в его собственном доме в окраинной тогда части города — так называемой Коломне. А затем в феврале переехал в Волковы номера на Большой Конюшенной улице. Здесь-то в феврале — марте и писались первые «губернские очерки». Уже судя по предисловному очерку «Вместо введения» (с четвертого издания — просто «Введение»), задумано было большое произведение о провинциальной, «губернской» России, досконально узнанной за семь с половиной лет вятской жизни. Салтыков с самого начала мыслил «Губернские очерки» как единый цикл — с несколькими главными сквозными темами, которые постепенно, одна за одной, начинают звучать в «музыке» всего произведения. Рамки повествования все расширяются, и Крутогорск, поначалу столь привязанный к своему прототипу — Вятке, воспринимается как символ всей провинциальной России.

Когда-то Иван Самойлыч Мичулин увидел во сне страшную социальную пирамиду, своей тяжестью подавившую и исковеркавшую его, маленького человека. Этот зримый образ общественной иерархии был, конечно, создан фантазией утопического социалиста Михаила Салтыкова. Это был образ, если можно так сказать, обобщенно-графический, очень четкий и резкий в своих очертаниях, но лишенный плоти реальной жизни.

Оказавшись в ссылке лицом к лицу с реальным «функционированием» пирамиды, Салтыков в «Губернских очерках» рисует уже не абстрактную схему общественного устройства. «Губернские очерки» явились памятником и итогом многолетней жизненной практики, постоянно сопровождавшейся размышлениями и сомнениями, неустанной проверкой утопических абстракций. Графический чертеж становится живописной картиной. Салтыков анализирует действия, поступки, поведение, но, может быть, прежде и больше всего — сознание, духовную жизнь основных групп русского общества. Он сам входит в эту социальную структуру, составляет ее органическую часть. И тогда уже преобразует аналитическое вертикальное расчленение пирамиды в целостную — синтетическую — картину. Так, в течение полутора лет, создается его первый цикл.

Салтыков начал с описания той среды, которая была ему лучше всего знакома — среды провинциального чиновничества. Правда, в первых очерках Салтыков еще достаточно осторожен, он относит чиновничьи «подвиги», о которых в них повествуется, к прошлым временам и называет эти очерки «рассказами подьячего». Но подьячих — служащих в местных государственных учреждениях, «приказах» (отсюда и другое их название, часто встречающееся в «Губернских очерках» — приказные) — давно уже, с XVIII века, в России не существовало, подьячие давно именовались в соответствии с петровской табелью о рангах регистраторами, советниками, асессорами. Проделок же исправников, становых, стряпчих, городничих, уездных лекарей, которых он насмотрелся за годы службы в Вятской губернии, ему хватило бы на множество «рассказов подьячего». Эти рассказы скоро и появятся, и Салтыков уже не будет скрываться под личиной некоего «подьячего», а воспользуется другой «маской» — либерального отставного надворного советника Николая Ивановича Щедрина.

Откуда взялся этот псевдоним, впоследствии как бы заместивший в сознании всей читающей России подлинное имя своего создателя — Михаила Евграфовича Салтыкова? Может быть, он вспомнил крестьян Щедриных, которых было много в ярославском имении матери — Заозерье? Может быть, он «взял» его у купца-раскольника Трофима Тихоновича Щедрина, которого некогда допрашивал в Казани? А может быть, здесь содержится намек на «либерализм» «отставного надворного советника», его особую позицию — отрицателя и «обличителя» российской бюрократической системы: ведь французское слово liberal означает и «свободомыслящий» и «щедрый». Эта — либеральная — позиция Николая Ивановича Щедрина и была четко формулирована — как итог собственного опыта — и в заключении очерка «Вместо введения».

Салтыков появился в Петербурге в те дни, когда казалось, что со смертью Николая «прошлые времена» действительно становились прошлым, что наступала новая эпоха — «эпоха возрождения», что холодную «зиму» сменила наконец весенняя «оттепель». Поэтому «Вместо введения» и заканчивалось знаменательными словами: «Смею думать, что все мы, от мала до велика, видя ту упорную и непрестанную борьбу с злом, предпринимаемую теми, в руках которых хранится судьба России, — все мы обязаны, по мере сил, содействовать этой борьбе и облегчать ее» (слова эти были исключены Салтыковым в 1864 году, в четвертом издании «Губернских очерков», когда содержание и итоги «эпохи возрождения» вполне выяснились).

Позднее, в конце жизни, Салтыков так определил суть своей позиции этих лет, выраженной образом Николая Ивановича Щедрина: «практикование либерализма в самом капище антилиберализма». Капище13 антилиберализма — бюрократическая, чиновничья система самодержавной власти.

Салтыков, возвратившийся из ссылки, с воодушевлением принял начало «эпохи возрождения», эпохи упорной борьбы со злом, укоренившимся в старой николаевской России.

Итак «эпоха возрождения» наступила. Но изменилась ли хоть в какой-нибудь степени сила вещей, исчезли ли капища антилиберализма? Не служат ли по-прежнему чудовищному идолу власти огромные массы «подьячих» в присутственных местах Российской империи — всяческих палатах, губернских правлениях, канцеляриях — этих истинных капищах антилиберализма? Салтыков не мог не видеть, что такого изменения не произошло — даже тогда, когда «практиковать либерализм» начали самые верхи власти — император Александр II, министр внутренних дел Сергей Ланской, один из руководителей министерства — Николай Милютин. Тем не менее Салтыков был убежден, что надо, и надо немедленно, что-то предпринимать ради извлечения России из трясины застоя, крепостничества, продажности и произвола. И Салтыков хочет — он уверен, что и может, — действовать с такой целью. Но как действовать, что предпринимать?

Салтыков начинает «Губернские очерки» с самого очевидного — с явной негодности низших звеньев чиновничьей иерархии. В этих первых очерках Салтыков, выученик натуральной школы, порывает с тем направлением внутри школы, которому была близка его повесть «Запутанное дело», — направлением «сентиментального натурализма» (как его назвал критик Ап. Григорьев). Здесь уже не бедный чиновник, задавленный тяжкими жизненными обстоятельствами, страдающий, мятущийся, погибающий, не «бедный человек», вызывающий жалость и сочувствие, нет, это — закосневший в чиновничьей казуистике, грубый и хитрый стяжатель, хищник, паразитирующий на народном невежестве, бедности и несчастье.

Салтыковский подьячий прошлых времен с сожалением вспоминает об этих самых временах, когда не толковали о бескорыстии, взятки брали попросту, зато и дело делали: дело-то, правда, состояло в том, чтобы простодушного мужичка обобрать поискуснее.

В «другом» рассказе подьячего выступает на сцену знаменитый сарапульский городничий фон Дрейер, названный здесь Густавом Карлычем Фейером. По словам рассказчика, Фейер — не человек, а зверь, и все его деяния — «противоестественности». К числу таких противоестественностей принадлежали и жестокие преследования Дрейером-Фейером раскольников — во имя корыстной цели нажиться или выслужиться.

Рядом, как бы в контраст с хитроумным практиком-подьячим, появляется и чиновник, так сказать, новой формации, — «неумелый»14, фигура более сложная, чем незамысловатый старинный подьячий-взяточник. Это итог раздумий Салтыкова к концу его службы в Вятке, может быть, даже своеобразная самокритика. Умный мещанин-старообрядец Голенков размышляет, обращаясь к Николаю Ивановичу: «И знаете, ваше благородие, словами-то он <то есть чиновник — «неумелый»>, пожалуй, не говорит, а так всей фигурой в лицо тебе хлещет, что вот он честный да образованный, так ему за эти добродетели молебны служить следует... И диви бы законов не знали или там форм каких; все, батюшка, у него в памяти, да вот как станет перед ним живой человек — куда что пошло!.. Живого матерьялу они, сударь, не понимают!» А вот и собственная мысль Салтыкова, опять-таки итог его раздумий в годы ссылки, мысль, которую он по разным поводам и в разных формах развивает в ближайшие два-три года (мысль эта тоже вложена в уста Голенкова): «Ты, коли хочешь служить верой, так по верхам-то не лазий, а держись больше около земли, около земства-то...»

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Салтыков-Щедрин"

Книги похожие на "Салтыков-Щедрин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Константин Тюнькин - Салтыков-Щедрин"

Отзывы читателей о книге "Салтыков-Щедрин", комментарии и мнения людей о произведении.