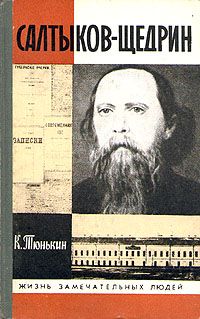

Константин Тюнькин - Салтыков-Щедрин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Салтыков-Щедрин"

Описание и краткое содержание "Салтыков-Щедрин" читать бесплатно онлайн.

Биография великого русского писателя-сатирика — это драматическая история человеческой личности в ее неуклонном стремлении к идеалу и столь же неуклонном, непримиримом неприятии всего, что идеалу противостоит. Это история страстной, всегда неудовлетворенной, всегда ищущей, «горящей» мысли.

Салтыков был испытан и умудрен суровой вятской жизнью, всем тем, что оп перевидал, пережил и выстрадал — на «галере» обязательной службы, в скитальчествах по уездным городам, «диким» поселениям и починкам, глухим раскольничьим скитам, в грязных, зараженных тифом острогах, в ледяных домишках постоялых дворов, в нелегком общении с северным мужиком, с неграмотным «инородцем», старообрядческим «старцем» — всем тем, что теперь казалось тяжелым, кошмарным сном, но таким сном, увидевши который перерождаешься не только душевно, но, кажется, даже и физически. Салтыков не мог вынести за скобки своей жизни, выбросить из сердца все увиденное им трагическое неустройство жизни народа. Грязь, грязь, грязь... И к тому же — обида и ужас надвигавшегося и угрожавшего примирения... Теперь приходило все более осознаваемое и глубокое постижение смысла прошедшего. Он вдумывался, анализировал все те безобразия провинциальной жизни, которые там, в Вятке, иногда просто «машинально впитывал телом». И можно ли было погасить все более ярко горевший жар негодования, можно ли было подавить нестерпимую боль, не следовало ли, напротив, воспитывать и лелеять эту жгучую и человечную боль сочувствия и сострадания?

Салтыков ищет и находит свой путь и свое место в литературе, споря, размышляя, формулируя собственную мысль. В чем-то соглашаясь с Дружининым, он резко противоречит ему в главном; может быть, не соглашаясь с Чернышевским в оценке современного значения критики Белинского, он находится под влиянием его убежденной и последовательной мысли в главном — в отстаивании сознательности анализа, активного участия литературы в деле современности, в возвеличении гоголевского направления. Он сам, конечно, следует за Гоголем.

Салтыков хочет сказать о Кольцове не только свое, никем еще до него не сказанное, но сказать главное, существенное, важное сейчас. В этом смысле его не вполне удовлетворяют «две весьма замечательные статьи» о поэте: статья Белинского — блестящая как биография, но недостаточная, как ему кажется, по выяснению содержательного характера кольцовской поэзии, и статья Вал. Майкова, имеющая существенный интерес, но совсем независимый от этой поэзии — интерес социально-утопического манифеста.

«Вопросу о художественности дана в последнее время слишком обширная область», — пишет Салтыков, разумея выступления Дружинина и Анненкова. Не может быть художника, отстранившегося от участия в труде действительности и современности. Трезвый и непредвзятый анализ действительного факта — вот что требуется современному искусству (как и вообще всякому искусству, которое стало вечным только потому, что рождено своим временем, и ссылки теоретиков «чистой художественности» на Шекспира, Гёте, Шиллера неубедительны). Салтыкову кажется глубоким заблуждением, ограничивающим, сужающим его истинную и высокую роль, такое представление об искусстве, которое отделяет художественную идею — идею в искусстве — от идеи в науке: «силы, присущие труду художника и труду ученого, в существе своем одни и те же, и мысль художественная в действительности не что иное, как мысль общечеловеческая». Такая, полная животрепещущего интереса, общечеловеческая мысль анализирует — разлагает, разрушает неподвижность и застойность, выявляет истинный характер противоречивых соотношений и связей; в конечном счете — указывает пути к практическому — преобразующему, обновляющему — действию, к непосредственному участию в «труде современности». И искусство не может быть исключено из такого участия, если оно не хочет умереть. Художественное произведение «необходимо должно иметь свой результат, и результат не отдаленный и косвенный» (такого результата не отрицали и сторонники «чистой художественности»), «а близкий и непосредственный». Салтыков предвидит и предупреждает обычное в таких случаях возражение тех, с кем он полемизирует, и в первую очередь своих друзей — Дружинина и Анненкова. Разумеется, художник вовсе не обязан своим произведением высказать «голословно придуманное им нравоучение, доказать известную аксиому». «Мы требуем только, чтобы произведение имело последствием не только праздную забаву читателя, а тот внутренний переворот в совести его, который согласен с видами художника. Каким путем достигается этот результат — отрицанием ли или исканием положительных и идеальных сторон жизни, — это все равно; дело в том, что результат непременно должен быть — в противном случае искусство теряет весь свой благотворный характер и становится на степень простого акробатства».

Все это в конце концов должно привести и к пониманию того, что такое народность. Салтыков убежден, что действительная жизнь, подлежащая анализу, — это и есть жизнь народная.

Анненков, в соответствии со своим общим принципом, полагал, что народность приходит к истинному художнику столь же просто и естественно, без каких-либо сознательных усилий, как и художественность. Рассудочная преднамеренность и здесь может привести лишь к натяжкам и сухому, безжизненному дидактизму (как это и получилось у Александра Николаевича Островского в его «москвитянинских» комедиях). Салтыкову эти комедии (в споре со славянофильским критиком Тертием Филипповым он иронически пересказывает сюжет одной из них — «Не так живи, как хочется») тоже кажутся искусственно дидактическими и натянутыми. Он усматривает в них неудавшуюся попытку какого-то «идеального обращения к народной жизни», такого обращения, которое исключает из народной жизни то, что в ней несомненно есть — «диссонансы и фальшивые звуки», которое страшится ее трагического неустройства — страданий крестьянской женщины, безнравственности семейных отношений, вековых предрассудков и закоснелости. И беда тут не в дидактизме самом по себе (как это представлялось Анненкову), а дидактизме в пользу именно этих предрассудков и закоснелости. Не подчиняться застою, а пробуждать в массе сознание, «разлагать» массу мыслию, как скажет Салтыков десятилетием позже, воспользовавшись формулой Грановского. Не ждать «сошествия св. духа», а неустанно подвергать народную жизнь воздействию анализирующей мысли, не бояться добросовестной разработки ее матерьялов, какими бы они ни были, — без предубеждений, без обреченного на неизбежную неудачу стремления сказать какое-то «новое слово», такое слово, какого и взять-то неоткуда. Ведь «народная жизнь сама по себе не без труда и усилий выработывает что-либо положительное», и потому «писатель, желающий отыскивать положительные стороны жизни там, где их нет, ставит себя в фальшивое отношение к ней и сразу признает себя несостоятельным и поставленным именно в то положение, в которое ставит художника распространяющееся у нас понятие о чистом искусстве». Салтыков искусно вернул «артистам» тот упрек, который они предъявляли «дидактикам». И вообще — хватит схоластических и бесплодных споров о воззрениях, которыми заполняются десятки журнальных страниц, надо прямо обратиться к исследованию жизни народа в ее мельчайших изгибах, в ее гармонии и ее дисгармонии.

Почему же внимание Салтыкова, как десятилетием раньше — Белинского и Майкова, привлекла поэзия Кольцова? Да потому, что в ней как раз и представала народная жизнь в ее главнейших чертах и в ее мельчайших изгибах, в ней трудился и жил, горевал и радовался русский крестьянин — «поселянин». Она сама, эта поэзия, давала бесценный материал для разработки весьма непростого вопроса о национальном характере, о «народном духе», народном идеале.

В повседневной жизни каждого народа есть нечто такое, что обще ей с жизнью любого другого народа (и в поэзии Кольцова это «нечто» как бы освобождается от случайности, рисуется определенно и ярко) — стремление к материальному довольству. И это народное стремление не может быть случайным, ибо только оно является условием довольства духовного, ведет к сознанию собственного достоинства, к уважению своей человеческой личности. Естественный нормальный труд на лоне и в единстве с природой — вот идеал, который Валериан Майков определил когда-то так вдохновенно: «страсть и труд в их естественном благоустройстве».

Салтыков помнит, конечно, и возражения Белинского. Ведь всякий народ имеет свою историю, живет и трудится в отличных от других народов обстоятельствах, накладывающих на народную физиономию особый характеристический отпечаток. И тот, кто в самом деле желает участвовать в труде современности, не может забыть о таких чертах и проявлениях народного характера, в которых неизгладимо и резко запечатлелась его историческая, прошедшая, и его настоящая жизнь. В облике русского поселянина, воссозданном Кольцовым, эти характеристические черты проступают с ясностью и достоверностью необыкновенной. Салтыков поднимается над полемикой о пушкинском и гоголевском направлениях: Кольцов — «пополнитель» Пушкина и Гоголя.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Салтыков-Щедрин"

Книги похожие на "Салтыков-Щедрин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Константин Тюнькин - Салтыков-Щедрин"

Отзывы читателей о книге "Салтыков-Щедрин", комментарии и мнения людей о произведении.