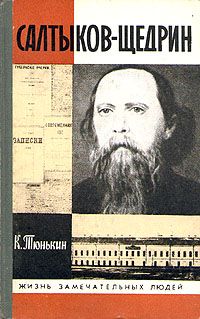

Константин Тюнькин - Салтыков-Щедрин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Салтыков-Щедрин"

Описание и краткое содержание "Салтыков-Щедрин" читать бесплатно онлайн.

Биография великого русского писателя-сатирика — это драматическая история человеческой личности в ее неуклонном стремлении к идеалу и столь же неуклонном, непримиримом неприятии всего, что идеалу противостоит. Это история страстной, всегда неудовлетворенной, всегда ищущей, «горящей» мысли.

Все это до такой степени искусственно и нелепо, «что не знаешь, чему более удивляться: терпению ли людей, которые придумали призрачную машину, не имеющую никаких корней в природе человеческой, или долговечности этой машины, которая, несмотря на всю свою противоестественность, продолжает и доднесь существовать и пользоваться правами гражданственности».

Проделав весь этот анализ, Салтыков, таким образом, вовсе не занимается устройством полиции как таковой, а предлагает организацию всесословного «земства» в виде уездного совета, которым заменяются все существующие ныне государственные и сословные уездные учреждения, включая полицию. Предполагается, что совет будет состоять из девяти членов, выбранных по три человека от дворянства, городских сословий и казенных крестьян. (О помещичьих крестьянах пока что не могло быть и речи: ведь крепостное право еще не было отменено.) Этому совету «должно принадлежать обсуждение всех мер по общему управлению уездом и городом, по устройству повинностей, развитию торговли и промышленности, наблюдению за правильным их производством, учреждению школ, охранению тишины и спокойствия и т. п.».

Еще приступая к работе над «запиской о земских полициях», в первоначальном наброске, Салтыков счел необходимым подчеркнуть, что возложенное на пего поручение «сопряжено с большим трудом и требует много самых разнообразных работ и разысканий», при этом он разработал целую программу таких работ и разысканий. И нет сомнения, что Салтыков все эти разыскания произвел, хотя окончательный текст его записки, представленной министру в середине января следующего, 1857, года, неизвестен.

Наступал февраль. Уже два года Россия жила, так сказать, под знаком оттепели, которая, однако, то и дело сменялась заморозками и отнюдь не весенними холодами. Когда Салтыков, с вдохновением и надеждой принявшийся за «перебор» несовершенств и злоупотреблений местной власти, представил свою антицентрализаторскую записку министру, он вскоре должен был почувствовать, как на него повеяло чуть ли не крещенским морозом. Поначалу, когда его записка вызвала одобрение у руководителей министерства — Ланского и Левшина, — Салтыков все еще полон энтузиазма и веры в осуществимость предлагаемых им перемен. Он горячо и возбужденно спорит со скептиками и противниками, хотя все больше и больше плодит вокруг себя врагов. Он все же уверен, что все пойдет отлично. «Как же отлично, — возражает А. И. Артемьев, — разве вы согласитесь быть квартальным надзирателем или частным приставом, если бы вас выбрали?» — «Конечно, откажусь, — мог бы, в свою очередь, возразить Салтыков, — если вы разумеете какого-нибудь Фейера или Живоглота Маремьянкина (реальных сарапульского городничего фон Дрейера и мамадышского исправника Иванова), но ведь в том-то все и дело, что полицейский корпус должен стать иным: честным, деятельным, образованным» (предполагалось, по салтыковскому проекту, ввести для выборных чинов полиции образовательный ценз и испытательный срок).

Салтыков кипел и возмущался. Его глубокий горловой бас становился хриплым и неприятным. «Что он все спорит? — с раздражением спрашивал Левшин. — Считает, что ли, себя умнее всех?» А у Салтыкова весь этот чиновничий петербургский дух все больше вызывал неприязнь и отвращение. А тут еще создали особый совет для рассмотрения его проекта о выборной полиции, призвали находившихся в ту пору в Петербурге губернаторов. Ну что могли эти бюрократы до мозга костей сказать теперь, когда всеобщий страх перед крестьянскими бунтами требовал скорее усиления правительственной и помещичьей «вотчинной» власти, нежели передачи ее прерогатив каким-то выборным советам и бескорыстным полицейским. А между тем другого пути избавления от проевших всю русскую жизнь продажности, корыстолюбия и взяточничества, по глубокому убеждению Салтыкова, не было. Он вновь возвращается к этой мысли в сентябрьском письме к приятелю еще по Дворянскому институту Ивану Павлову: «Есть одна штука (она же и единственная), которая может истребить взяточничество и поселить правду в судах и вместе с тем возвысить народную нравственность. Это — возвышение земского начала за счет бюрократического. Я даже подал проект, каким образом устроить полицию на этом основании, но, к сожалению, у нас все спит, а следовательно, будет спать и мой проект до радостного утра. Да и то сказать, какое может быть рьянство, когда половина России в крепостном состоянии».

Логика размышлений о земстве и государстве вела Салтыкова к сближению со славянофилами. Живший в Орле и нередко наведывавшийся в Москву — цитадель славянофильской доктрины — Иван Павлов и сам разделял славянофильские воззрения. В Москве обитала семья Аксаковых во главе с ее патриархом — Сергеем Тимофеевичем, автором столь полюбившейся Салтыкову «Семейной хроники». Главным ратоборцем идей славянской самобытности и единства был в эти годы старший сын Сергея Тимофеевича — Константин, воспитывавшийся некогда, в ранней молодости, в знаменитом кружке московских идеалистов — кружке Н. В. Станкевича. Но и по возрасту и по житейскому опыту Салтыкову ближе оказался младший из братьев — Иван Аксаков. Во время своих приездов в Москву Салтыков навестил однажды С. Т. Аксакова и бывал на оживленных литературных «пятницах» Ивана Аксакова. Это было именно то время, когда Салтыков, по собственному его выражению, «гнул» в сторону славянофилов.

Тоже «гнувший» в сторону славянофилов Иван Павлов подал Салтыкову мысль «устроить очерк» под названием «Историческая догадка». «Я в последние четыре года, — писал Павлов Салтыкову в одном из писем осени 1857 года, — много читал древних актов и пришел к следующему убеждению: сказание о призвании варягов есть не факт, а миф, который гораздо важнее всяких фактов. Это, так сказать, прообразование всей русской истории. «Земля наша велика и обильна, а порядку в ней нет», вот мы и призвали варягов княжить и владеть нами. Варяги — это губернаторы, председатели палат, секретари, становые, полицеймейстеры — одним словом, все воры, администраторы, которыми держится какой ни на есть порядок в великой и обильной земле нашей. Это вся наша 14-классная бюрократия, этот 14-главый змий поедучий, чудо поганое наших народных сказок. Змия этого выпустил Петр Великий на народность русскую за то, что она не укладывалась в рамки европейского государства... Главная опора змия — это крепостное право, в котором закон освящает эксплуатацию человека человеком, произвол, насилие и грабеж».

Салтыков сразу же оценил все сатирические возможности такой трактовки легенды из Несторовой летописи («Повести временных лет») и сразу же принялся за писание рассказа, получившего, однако, название не «Историческая догадка», а «Гегемониев», по имени отставного («отходящего», «умирающего») подьячего прошлых времен Зиновея Захарыча Гегемониева.

Еще в школе слыхал Зиновей Захарыч, как в старые годы отцы наши варягов из-за моря призывали и как варяги порядок у нас наводили. «И всему этому я, по невинности своей, в ту пору верил, и все это вышла, однако ж, одна новейшего произведения аллегория», иначе — ядовитое инословие, предвестие беспощадного эзопова языка Щедрина. Кто же эти три брата — Рюрик, Синеус и Трувор? «Первый-то брат — капитан-исправник, второй-то брат — стряпчий, а третий братец, маленький да востренький, — сам мусье окружной!» «Ну-с, сударь мой, пришли, значит, три брата, а как земля наша велика и обильна, то и выходит, что им втроем управиться в этом изобилии стало совсем неспособно. И пошли у них братцы меньшие, примерно, хоть ты или я: чем больше порядку, тем больше братцев, и до того, сударь, дошло, что, кроме порядка, ничего у хозяев-то и не осталось. Где было жито — там порядок; где худоба всякая была — там порядок; где даже рощицы росли — и там завелся порядок...» Вот он — российский порядок — при правителях-«варягах».

А рядом с «умирающим» старым приказным Гегемониевым должны были явиться и другие «умирающие», «ветхие люди» — промотавшийся помещик-забулдыга, либеральствующий генерал-администратор, идеалист сороковых годов. Начинается же все дело запевкой, в которой, в песенном складе, объясняется, как проснулся дурак Иванушко, русский мужик, вышел на дорогу и встречает всех этих ветхих людей. Заключиться же задуманный цикл должен был эпилогом, в котором Иванушка-дурачок вновь выступает на сцену: за стол его посадили, он сначала думает, что его надувают, а потом судит да рядит, сначала робко, а потом все лучше и лучше. «Скажите, — спрашивает Салтыков Ивана Аксакова в письме от 17 декабря, — как вы находите мою мысль относительно «умирающих»? Разумеется, эти умирающие еще совершенно живы и здоровы, но я предположил себе постоянно проводить мысль о необходимости их смерти и о том, что возрождение наше не может быть достигнуто иначе, как посредством Иванушки-дурака». К сожалению, мы не знаем, что ответил И. Аксаков Салтыкову и ответил ли вообще, но если мысль о необходимости смерти варягов-администраторов ему, конечно, была по душе, то одобрил ли он поведение сказочного Иванушки, ведь он уСалтыкова «правит», иначе говоря — играет роль политическую, на которую народ, по славянофильским представлениям, вовсе и не претендовал.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Салтыков-Щедрин"

Книги похожие на "Салтыков-Щедрин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Константин Тюнькин - Салтыков-Щедрин"

Отзывы читателей о книге "Салтыков-Щедрин", комментарии и мнения людей о произведении.