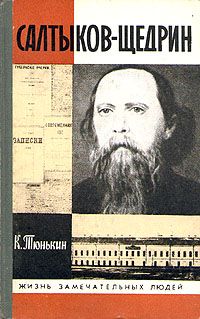

Константин Тюнькин - Салтыков-Щедрин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Салтыков-Щедрин"

Описание и краткое содержание "Салтыков-Щедрин" читать бесплатно онлайн.

Биография великого русского писателя-сатирика — это драматическая история человеческой личности в ее неуклонном стремлении к идеалу и столь же неуклонном, непримиримом неприятии всего, что идеалу противостоит. Это история страстной, всегда неудовлетворенной, всегда ищущей, «горящей» мысли.

Социальный протест и устремленность к несуетной духовности в темном и неподвижном сознании — в «древнеаскетическом воззрении» — вполне могут превратиться в суетное отщепенство — такое отречение от живого человеческого мира, такой пагубный противоестественный и противообщественный разрыв с ним, который ужо становится не аскетическим, а прямо-таки, у сектантов, «зверским». Уход в леса и пустыни, аскетическое отречение от мира сделались теперь уделом одних фанатических сторонников раскола, а сами эти леса и пустыни часто скрывают самые гнусные, самые безобразные преступления — таким утверждением многоопытного Салтыкова завершается сохранившаяся часть второй редакции статьи о книге Парфения.

Но какое же значение имеет в таком случае сама эта книга? Отвратительным, губящим человека, искажающим самый образ человеческий «древнеаскетическим воззрениям» противопоставляет Салтыков подвиг человеческий, воплощенный в личности автора, в его судьбе, в его пути не от мира, а к миру. Раскольник, с детства воспитанный в презрении к суетному, прелестному и многомятежному миру, отправляется Парфений в странствие «на всю временную жизнь, дабы «переплыть многоволнистое и страшное житейское море», сохраняя и блюдя чистоту духовную и телесную. С юных лет был обуреваем он жаждою «внутреннего духовного просвещения, с юных лет искал разрешить сомнения, тяготившие душу». Сила убеждений, «внутренний жар» страстной и любящей натуры, неординарность личности, сумевшей, поняв свои заблуждения, освободиться от них, делают второстепенными и малосущественными собственно богословские искания Парфения, тем более что состязание с расколоучителями в делах веры, в сущности, бессмысленно, их изощренная и искусная казуистика пуста и бессодержательна. Какими бы ни были убеждения, пусть «древне-аскетическими», мертвыми, но если они лежат в сфере нравственной да к тому же воспитаны трудной работой целой жизни, то измениться они могут лишь в сложном процессе духовных поисков, как это и было с Парфением, а не под насильственным воздействием внешней, материальной силы, которой наделены всяческие приставы и капитаны-исправники — и не только XVIII века (примеры необыкновенной силы духа и непримиримого упорства в противлении властям приводит в своем «Сказании» Парфений; Салтыков не мог тут не вспомнить и собственный опыт борьбы с расколом, убедивший его несомнительно, что никакая «задушевная» идея не может быть уничтожена самоуверенной и грубой силой).

К тому же, по складу своего мироотношения, Парфений — несомненный художник. (Тургенев в письме к Дружинину отозвался о нем так: «великий русский художник и русская душа».) Простое величие природы рисует Парфений красками, поражающими высокой поэзией, искренностью и свежестью.

Начиная свою статью, Салтыков назвал раскол «фактом пророческим», заканчивая работу (но не статью, которая так и осталась неоконченной), он писал о расколе как «единственном наследии, оставшемся как бы неприкосновенным от прожитой нами жизни», таком наследии, которому предстоит в новых обстоятельствах скорый и неизбежный конец. Мысль Салтыкова во время писания статьи движется путем непростым, она многозначна и, может быть, противоречива. Но это то противоречие, которое заключал в себе сам раскол, — явление русской жизни, недаром возникшее в XVII веке и просуществовавшее два столетия. Исторически — как догма и как сектантство — раскол был, конечно, изжит, но по-прежнему жила в русском крестьянине способность к «душевному подвигу», стойкость нравственного убеждения, «неподкупность воли» — все то, что испокон веку хранилось в раскольничестве и что так понадобится «Иванушке», когда придется ему «судить и рядить», не смущаясь присутствием и вмешательством «талантливых натур» и «озорников-юродивых».

А в том, что такое время скоро наступит, Салтыков был уверен. В самом деле, крестьянская реформа стояла у дверей.

Со смертью в феврале 1855 года императора Николая война не закончилась. Предпринимались последние отчаянные попытки уйти от поражения, повсеместно создавалось ополчение из сотен тысяч ратников. Но было уже поздно: война вконец разорила и без того истощенное и отсталое хозяйство феодальной России, морально измотала русское общество, давно уже тревожно и беспокойно переживавшее застой экономики, страдания народа, порабощение мысли.

И Салтыков собрался было вступить в ополчение. Побуждало к этому шагу, конечно, не только желание любым путем вырваться из Вятки, но и невозможность остаться в стороне от трагической судьбы родной страны, нравственная потребность уязвленной совести разделить общенародную беду.

Как всегда, так и в особенности в военное время, главное бремя принял на свои плечи «простой народ» — крестьянин, истощенный солдатчиной, оброком или барщиной, денежными или работными (натуральными) повинностями и податями, всяческими поборами, которыми обеспечивалось существование царского двора и бюрократического аппарата, бесстыдными и непомерными хищениями чиновников и купцов-подрядчиков...

Смерть Николая стала, однако, рубежом, резко отделившим старую, ушедшую эпоху от новой, наступавшей. Умный и ядовитый Федор Иванович Тютчев обозначил состояние России после смерти императора одним из своих знаменитых и быстро разлетавшихся mots (словечек) — оттепель.

Весной 1855 года вступил в ополчение сын писателя С. Т. Аксакова, младший брат идеолога славянофильства Константина Аксакова — Иван Аксаков. Тяжелый многомесячный путь по грязным дорогам российской провинции и не менее грязным перепутьям, лабиринтам и углам воинской неразберихи, бездарности и казнокрадства проделал офицер ополченской дружины Иван Аксаков, узнал он на этом пути всю ту неприглядную подоплеку русской жизни, которая так хорошо была известна Салтыкову. В октябре Иван Аксаков писал отцу: Севастополь «должен был пасть, чтобы явилось на нем дело божие, то есть обличение всей гнили правительственной системы, всех последствий удушающего принципа». Оттепель — оттепелью, но: «Видно — еще мало жертв, мало позора, еще слабы уроки; нигде сквозь окружающую нас мглу не пробивается луч новой мысли, нового начала!» И еще через полтора месяца: «Ах, как тяжело, как невыносимо тяжело порою жить в России, в этой вонючей среде грязи, пошлости, лжи, обманов, злоупотреблений, добрых малых — мерзавцев, хлебосолов-взяточников, гостеприимных плутов — отцов и благодетелей взяточников!.. Вы ко всему этому относитесь отвлеченно, издали, людей видите по своему выбору, только хороших или одномыслящих, — поэтому вы и не можете понять тех истинных мучений, которые приходится испытывать от пребывания в этой среде, от столкновения со всем этим продуктом русской почвы... Чего можно ожидать от страны, создавшей и выносящей такое общественное устройство, где надо солгать, чтобы сказать правду, надо поступить беззаконно, чтобы поступить справедливо, надо пройти всю процедуру обманов и мерзостей, чтобы добиться необходимого, законного!»

И такие крики души из частных писем выходили уже если и не на страницы печати, то на страницы разного рода рукописных сочинений, предназначенных и для сведения властей и для общественности. И это был один из признаков наступавшей «оттепели». Поток всякого рода «записок» и «писем», отнюдь не революционных, но требовавших тем не менее коронного обновления России, все ширился. Теоретик Константин Аксаков, может быть и под воздействием писем брата, пытался в 1855 году преподать уроки новому, впрочем, еще не коронованному императору Александру II, в записке «о внутреннем состоянии России», представленной на высочайшее имя. «Современное состояние России, — писал здесь К. Аксаков, — представляет внутренний разлад, прикрываемый бессовестной ложью. Правительство, а с ним и верхние классы, отдалилось от народа и стало ему чужим. И народ и правительство стоят теперь на разных путях, на разных началах. Не только не спрашивается мнения народа, но всякий частный человек опасается говорить свое мнение. Народ не имеет доверенности к правительству: правительство не имеет доверенности к народу. Народ в каждом действии правительства готов видеть новое угнетение; правительство постоянно опасается революции и в каждом самостоятельном выражении мнения готово видеть бунт... и на этом-то внутреннем разладе, как дурная трава, выросла непомерная, бессовестная ложь, уверяющая во всеобщем благоденствии, обращающая почтение к царю в идолопоклонство, воздающая ему, как идолу, божескую честь... Все лгут друг другу, видят это, продолжают лгать, и неизвестно, до чего дойдут. Всеобщее развращение или ослабление нравственных начал в обществе дошло до огромных размеров. Взяточничество и чиновный организованный грабеж — страшны... Это сделалось уже не личным грехом, а общественным; здесь является безнравственность самого положения общественного, целого внутреннего устройства». Так начиналось то «обличительство», которое вскоре будет связано с именем Салтыкова — автора «Губернских очерков». Но Аксаков не только «обличает», он предлагает новому царю программу действий, в которой соседствуют отвлеченно-моральный славянофильский утопизм и действительно важные для общественного развития России положения и требования. Политическая конституция, о которой хлопочут поклонники Запада, по убеждению Аксакова, русскому народу чужда. Он вовсе не хочет управлять делами государственными, но он хочет иметь власть над делами собственными, насущными, «земскими». И пусть государственный чиновник не мешается в общественные земские дела, освободит крестьянина от насильственной административной опеки. «Древнее разделение всей России, в понимании русского человека, на государство и землю (правительство и народ) » — вот что нужно. Отсюда явилось и выражение: государево и земское дело. «Под государевым делом разумелось все дело управления государственного, и внешнего, и внутреннего, — и по преимуществу дело военное как самое яркое выражение государственной силы... Под земским делом разумелся весь быт народный, вся жизнь народа, куда относится, кроме духовной, общественной его жизни, и материальное его благосостояние: земледелие, промышленность, торговля. Поэтому людьми государевыми, или служилыми, назывались все те, которые служат в государственной службе, а людьми земскими — все те, которые в государственной службе не служат и составляют ядро государства: крестьяне, мещане (посадские), купцы». Можно только радоваться падению явно разложившейся правительственной системы в том виде, чуждом земству, в каком она воздвигнута Петром. Невозможно, конечно, вернуться к допетровским временам, но насущно необходимо стать на тот путь, которым шла Россия до Петра. Именно потому, что утрачена взаимная искренность и доверенность между государством и земством, «все обняла ложь, везде обман. Правительство не может, при всей своей неограниченности, добиться правды и честности; без свободы общественного мнения это и невозможно». «Народ желает для себя одного: свободы жизни, духа и слова. Не вмешиваясь в государственную власть, он желает, чтоб государство не вмешивалось в самостоятельную жизнь быта его и духа, в которую вмешивалось и которую гнело правительство полтораста лёт, доходя до мелочей, даже до одежды. Нужно, чтоб правительство поняло вновь свои коренные отношения к народу, древние отношения государства и земли, и восстановило их. Ничего более не нужно». Лишь свобода общественного мнения, свобода мысли и слова может спасти Россию от губящей ее все разъевшей и повсюду проникшей лжи. «Слово, этот единственный орган земли, находится под тяжким гнетом. Наибольший гнет тяготеет над словом письменным (я разумею и печатное слово). Понятно, что при такой системе цензура должна была дойти до невероятных несообразностей. И точно, многочисленные примеры таких несообразностей известны всем. Надобно, чтоб этот тяжкий гнет, лежащий на слове, был снят».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Салтыков-Щедрин"

Книги похожие на "Салтыков-Щедрин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Константин Тюнькин - Салтыков-Щедрин"

Отзывы читателей о книге "Салтыков-Щедрин", комментарии и мнения людей о произведении.