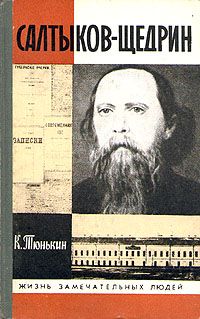

Константин Тюнькин - Салтыков-Щедрин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Салтыков-Щедрин"

Описание и краткое содержание "Салтыков-Щедрин" читать бесплатно онлайн.

Биография великого русского писателя-сатирика — это драматическая история человеческой личности в ее неуклонном стремлении к идеалу и столь же неуклонном, непримиримом неприятии всего, что идеалу противостоит. Это история страстной, всегда неудовлетворенной, всегда ищущей, «горящей» мысли.

Кончив свои рассказы, смотрит Пименыч в лицо внимательно слушающему Николаю Ивановичу Щедрину, как будто хочет подметить в нем признаки того глумления, которое он считал непременною принадлежностию «благородного» господина. Но этого глумления не было. Пускай станционный писарь доказывает несбыточность рассказов Пименова, но Николай Иванович, с своей стороны, не имеет силы опровергнуть их, ибо чувствует, как «ярко и осязательно выступает» в них «всемогущее действо веры», «этой юной и свежей народной силы».

Подходит к Антону Пименычу его попутчица в хождениях по святым местам, такая же, как и он, странница Федосья Пахомовна. Много старообрядческих рукописных сборников («цветников»), содержавших повествования о житиях святых, легенды и духовные стихи, довелось прочитать Салтыкову — следователю по раскольничьим делам. Финал рассказа о Пименове, выдержанный в духе такой книжной народно-поэтической речи, как раньше зачин «Аринушки», служит переходом к следующему рассказу — «Пахомовна». Этот зачин в новом рассказе развернут в целостное повествование о странническом пути-шествии, повествование, все напитанное мотивами и образами народной песни, житийной литературы и волшебной сказки: тут и зеленая свет-дубравушка, и зверь-медведь, говорящий человеческим голосом и приносящий страннице медвяный сот, и три сказочные дороженьки, и некий «млад-юнош», посланец сатаны, ведущий богомолку «по середней дороженьке, по той торной дороженьке, по которой ходят люди грешные», и престол сатанинский огненный, и, наконец, в заключении, светлый град взыскуемый, святая обитель...

Книжка «Русского вестника», в которой были помещены рассказы под рубрикой «Богомольцы, странники и проезжие», появилась в начале августа 1857 года. Рассказы эти недаром были посвящены С. Т. Аксакову: их настроенность, их поэтический тон несомненно понравились Сергею Тимофеевичу, и он не замедлил откликнуться письмом, к сожалению, нам неизвестным. Отвечая, Салтыков так объяснил свой замысел: «Мысль, проводимая через весь ряд рассказов этой рубрики, еще не довольно ясно чувствуется; необходимо еще несколько рассказов, чтобы вполне уяснить ее. Мысль эта — степень и образ проявления религиозного чувства в различных слоях нашего общества. Доселе я успел высказать взгляд простого народа устный (в рассказе солдата) и книжный (Пахомовна), а отчасти взгляд разбогатевшего купечества <рассказ «Хрептюгин и его семейство»>. Затем предстоит еще многое...» (это «многое», правда, не было написано).

Одновременно с «губернскими» рассказами цикла «Богомольцы...» трудился Салтыков, хотя труд этот и не закончил, над уже упоминавшейся обширной статьей о книге, которая впервые появилась в Москве двумя годами раньше: «Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой земле постриженника Святыя горы Афонския инока Парфения». Книга вызвала большой общественный интерес: приподнималась завеса тайны, окутывавшей до сей поры, по причине официального запрета, сокровенную область русской жизни — раскол-старообрядчество, и притом именно в таком значении, которое казалось Салтыкову необыкновенно важным. В расколе виделось ему особое проявление как общественной, так и внутренней, духовной жизни русского народа. Раскол и паломничество (хождения на богомолье) — два несомненных факта русской жизни, которые следует изучать без всяких предубеждений, не приурочивая их к каким-либо собственным предвзятым воззрениям. Такой исследовательский интерес к расколу и паломничеству называет Салтыков «этнографическим».

По отношению к народному религиозному сознанию и чувству ни в коем случае не может и не должно быть барского «глумления». Раскол как бы «прообразует», пророчествует необыкновенную духовную стойкость народа перед лицом насилия и подавления, его стремление к свободе, жажду нравственной истины и духовного просвещения, «неподкупность воли», которая «глубоко гнездится в самых недрах народного духа и обещает в будущем великие и бесчисленные последствия». «Нет сомнения, что понятие о подвиге жизни подвержено многим видоизменениям, что оно может приобрести характер более или менее истинный и более или менее ложный, смотря по степени разумения и нравственного совершенства каждой отдельной личности, тем не менее достоверно, что стремление сделать из жизни нечто равносильное подвигу составляет одну из симпатических черт русского человека». Ведь в расколе, знал Салтыков по опыту, кроме застывших и мертвых религиозных догматов, есть нечто такое, что дает ему необыкновенную живучесть и особенную силу. Важны не сами по себе религиозно-догматические верования и убеждения, сколько задушевный, духовно-эмоциональный, даже поэтический характер отношений русского человека к этим принятым с детства убеждениям, его неподкупность и стойкость в отстаивании их.

И странствует русский крестьянин или крестьянка по богомольям, от одного «святого места» (монастыря) к другому, слушает рассказы о чудесах и знамениях, разверзающих завесу над взыскуемым царством духа. Не праздность и не простое любопытство влекут бесчисленные толпы богомольцев «к местам, дорогим сердцу всякого русского». В этом неудержимом влечении «кроется побуждение более чистое, более свежее, то самое побуждение, которое заставляет сердце юноши с большею теплотою и сочувствием отзываться на вопросы мира нравственного, нежели на требования обыденной материальной сферы». Или уходят подвижники из многомятежного, злокозненного и «тесного» мира в «пустыню», в дремучие леса, сооружают там скит или келью, изнуряют плоть постом и молитвой ради освобождения духа от греховных уз плоти, а легенды об их подвигах передаются в народе из уст в уста.

Суровый раскольник с его своеобразным складом ума и чувства не приемлет этого социального мира, который видится ему полным греха, соблазна и растления — царством антихриста; он, раскольник, не приемлет земной власти и поповской церкви.

Размышляя в процессе длительного писания статьи о книге Парфения, о многосложности и противоречивости народного сознания, устремленного к душевному подвигу и нравственной истине, плененного, однако, дедовскими «древнеаскетическими воззрениями», обращается Салтыков к самому распространенному в старообрядческой среде поэтическому жанру — духовным стихам. Он и сам записал в свое время в Нижегородской губернии такой стих — об Асафье-царевиче, входящем в пустыню.

Привел Салтыков этот стих в очерке «Общая картина» «Губернских очерков». Образы стиха об Асафье-царевиче могут вызвать и у слушателя, далекого от раскольничьей среды и раскольничьего мироощущения, вдохновляющее чувство свежести и благоухания. Сочинитель стиха необыкновенно чуток к прекрасной весенней природе, он любуется разлившимися «лузьями» (заливными лугами) и ожившими после зимнего сна болотами, ему доставляют радость одевающиеся листвой «древа», он наслаждается пением «райских птиц» — ведь скит стоит в лесу, под зеленеющими деревьями, рядом с расцветающими лугами. Здесь можно и разгуляться вволю — «во зеленой во дубраве», насмотреться «на различные светы». В голосах природы слышатся ему «архангельские гласы», в природных явлениях видится чудесное вмешательство какой-то высшей, самостоятельно действующей и живой силы, единство с которой проникает его всего...

Однако... однако — «покуда представление народное оставалось лицом к лицу с одною природою, на лоне которой возросло и укрепилось, оно находило и простоту и неизысканность красок для изображения ее, оно само, так сказать, проникалось тою чуткою, поэтическою струею, которая необходима для того, чтобы достойным образом воспроизвести красоты первобытной девственной природы». Но вот «слагатель вирш» переносится из сферы ему близкой, сферы конкретной в сферу отвлеченную; и тут «он не может совладать с своим положением. Все его представления о добре и зле так материальны, так младенчески грубы, что он и будущую жизнь не может сознать иначе, как в «плотяной», темной форме». Эти эсхатологические образы — конца света, будущей жизни, ужасных мук для грешников и райского жития для праведников — наполняют духовные стихи, типичные для раскольничьего аскетического и мистического миросозерцания.

Социальный протест и устремленность к несуетной духовности в темном и неподвижном сознании — в «древнеаскетическом воззрении» — вполне могут превратиться в суетное отщепенство — такое отречение от живого человеческого мира, такой пагубный противоестественный и противообщественный разрыв с ним, который ужо становится не аскетическим, а прямо-таки, у сектантов, «зверским». Уход в леса и пустыни, аскетическое отречение от мира сделались теперь уделом одних фанатических сторонников раскола, а сами эти леса и пустыни часто скрывают самые гнусные, самые безобразные преступления — таким утверждением многоопытного Салтыкова завершается сохранившаяся часть второй редакции статьи о книге Парфения.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Салтыков-Щедрин"

Книги похожие на "Салтыков-Щедрин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Константин Тюнькин - Салтыков-Щедрин"

Отзывы читателей о книге "Салтыков-Щедрин", комментарии и мнения людей о произведении.