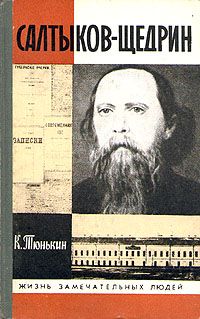

Константин Тюнькин - Салтыков-Щедрин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Салтыков-Щедрин"

Описание и краткое содержание "Салтыков-Щедрин" читать бесплатно онлайн.

Биография великого русского писателя-сатирика — это драматическая история человеческой личности в ее неуклонном стремлении к идеалу и столь же неуклонном, непримиримом неприятии всего, что идеалу противостоит. Это история страстной, всегда неудовлетворенной, всегда ищущей, «горящей» мысли.

Подобно тому, как посетил однажды Николай Иванович Щедрин доброго приятеля своего Буеракина, так вновь подъезжает он к помещичьей усадьбе, на этот раз принадлежащей милому и бесценному другу молодости — Павлу Петровичу Лузгину; все так же ли, как и пятнадцать лет назад, «кипит в тебе кровь, так же ни ты безрасчетно добр и великодушен, по-прежнему ли одолевает тебя твоя молодость»? «Или уходили сивку крутые горки? или ты... но нет, не может быть!»

«Лузгин» — несомненно, один из самых прочувствованных автобиографических «Губернских очерков», в особенности в той части, где отдано место собственным салтыковским воспоминаниям; здесь ощутимо бьется тот живой нерв, который пронизывает лирические монологи «Введение», «Скука», «Дорога», автобиографические этюды «Замечательный мальчик» («Елка»), «Христос воскрес!».

Рассказчик взволнован, тон его мягок и почти сентиментален, перед его взором всплывают из забвения дни ушедшей молодости, беспечные дни светлых юношеских надежд, нерастраченных сил, безрасчетной доброты и великодушия. Был тогда, в то прекрасное время, рядом с Николаем Ивановичем Щедриным (Салтыковым) незабвенный Павел Петрович Лузгин (прототипом его был друг юности Сергей Андреевич Юрьев).

Переполненный идиллическими воспоминаниями, приближается к имению друга рассказчик. Но все проходит, и это сновидение юности прошло: помещик Лузгин принимает теперь приятеля, ставшего чиновником, с раздражением и почти враждебностью. Для него достаточно одного, в устах его бранного, слова «чиновник», чтобы отвернуться от старого друга.

Если многих из философствующих «юродивых» можно определить: чиновник-идеолог, то Лузгин — идеолог-помещик. Его неприязнь к чиновнику программна, как, если можно сказать, программно все его бытие, начиная с внешности: халата, в который он облачился и вылезать из которого не желает, жирных губ и запутавшейся в бороде капусты (эту внешность можно было бы назвать «обломовской», если бы роман Гончарова не был написан через несколько лет). В его программу входит и неприятие города вообще, Петербурга — в особенности. Город для него — средоточие всяческой мерзости и вони, кляуз, сплетен, франтовства. Ему, помещику Лузгину, видите ли, простора нет, природа сделала его артистом, а не тружеником! Возможно, что именно на этом пункте произошла размолвка между Салтыковым и Юрьевым во время их встречи в 1854 или 1855 году. Однако в рассказе Салтыков, несомненно, заострил это столкновение между помещиком, проповедующим теорию артистического неделания, и деловым чиновником, представителем «действующей бюрократии». «Я вспомнил, что слово «артист» было всегдашним коньком Лузгина, по мнению которого «артистическая натура» составляла нечто не только всеобъемлющее, но и все извиняющее... Артистической натуре отпускаются наперед все грехи, все заблуждения, ибо уму простых смертных могут ли быть доступны те тонкие, почти эфирные побуждения, которыми руководствуются натуры гениальные, исключительные, и может ли быть, следовательно, применен к ним принцип вменения?» (то есть ответственности за содеянное). Николай Иванович Щедрин (Салтыков), конечно, стоит за безусловное применение принципа «вменения» и в этом случае, к артистическим «трутням», подобным Лузгину.

Есть в кодексе-программе Лузгина и еще одна интересная сторона. Он в свое оправдание наряду с артистизмом проповедует туманную теорию «непочатого ключа жизни», скрытого будто бы в первобытной и неиспорченной помещичьей натуре, какого-то «нового слова», зреющего в глубинах этой натуры. Впоследствии Салтыков разъяснит и разоблачит эту идею помещичьего «земства» — помещичьей олигархии.

Разрыв помещика Лузгина и чиновника Щедрина оказался неминуем. Идиллия разрушилась.

Но какова же положительная программа самого надворного советника Николая Ивановича Щедрина?

Салтыков хочет понять и определить, в чем же суть, в чем особенность русского национального характера и, естественно, ищет эту суть не в среде юродивых — чиновничества, не в среде талантливых натур — дворянства, а в простом народе, в посконном мужике, от которого пахнет печеным хлебом и кислыми овчинами, в крестьянстве — его быте, его отношении к природе, религиозных воззрениях, в созданиях его фантазии — легенде, сказке, духовном стихе...

Та область, куда обращает свои взоры Салтыков-Щедрин в поисках положительного, идеального, в поисках надежной прочной опоры и единственного оправдания своей практической деятельности, — жизнь простого народа.

Салтыков великолепно знал повседневный трудовой и хозяйственный быт народа — помещичьего, крепостного крестьянина средней России; знал он и казенных крестьян северо-востока Европейской России.

Но что скрывалось за тусклыми буднями барщинного труда и труда на собственной скудной полосе, за бесконечными заботами по дому и двору, за устоявшимся, издревле привычным крестьянским обиходом? Ведь освещено же все это каким-нибудь духовным, нравственным светом, наконец — поэзией; ведь не исключительно же тупое, никак не сознающее себя равнодушие и косность налегли тяжелой тучей на этот вечный и неподвижный мир без радости, мир, преисполненный неизбывной боли, непреходящих забот, терпения без конца и края!

В конце жизни Салтыков сетовал, что десять лет детства провел, собственно, не в деревне, а в усадьбе. Но все же он назвал свое детство деревенским: в самом деле, жизнь салтыковской усадьбы, как и многих других провинциальных помещичьих усадеб, была неотъемлемой частью общей сельской жизни, с ее вседневными думами и тревогами — о посеве, сенокосе, жатве, об убивающей засухе, о губительном граде, о благодатном дожде. Все здесь жило жизнью природы, все было лишь послушным орудием ее могучего творчества, все зависело от вечного круговорота природных сил. Земля владела этим миром, требовала непрестанной заботы и изнурительного труда.

Из всей массы литературных произведений, прочитанных Салтыковым в первые месяцы по возвращении в Петербург, особое и пристальное его внимание привлекла «Семейная хроника» С. Т. Аксакова, сочинение, занявшее, по его мнению, высказанному в 1857 году в статье о «Сказании...» инока Парфения, исключительное место «в сфере разъяснения внутренней жизни русского народа».

Поначалу в картине почти первобытной, девственной природы, нарисованной Аксаковым, Салтыкову почудились чрезмерная густота и обилие самодовлеющей образности, какая-то давящая тяжесть: «Неосмысленная присутствием и трудом человека природа является чем-то недоконченным, недоговоренным. Это хаос, коли хотите, полный жизни, но все-таки не более как хаос».

Но по мере того, как в работе над «Губернскими очерками» жалконький мужичонка все больше и больше выдвигался на первый план, приобретал самостоятельность как человек и как литературный герой, становился «старцем», крестьянкой-странницей, старым солдатом, Салтыков все больше улавливал в аксаковской хронике связь неосмысленного природного хаоса с каким-то «натуральным» помещичье-крестьянским сельским бытом, тем бытом, который создавал помещиков «прошлых времен» вроде старика Багрова и странников, взыскующих пустынного жития и светлого града... Естественное, полное мощи, величия и красоты бытие природы объясняло грубую, иной раз даже жестокую простоту и цельность нравов, характеров, поступков. Это бытие влекло к себе, требовало самоотказа, погружения в непосредственное, чувственное, нерафинированное созерцание, но оно же рождало страстную, порой слепую, нерассуждающую любовь к лесу, полному зверей, птиц, грибов, ягод, к цветущему благоуханному лугу, к прозрачной, кишащей рыбой реке, к вспаханному полю, к мельнице, к нехитрому деревенскому дому, к многообразию и грубости красок, к голосам и звукам — мычанию стада, к потрясающему душу рокоту соловьев...

Весь этот поразительный по ясности, полноте, силе изображения аксаковский мир находил сочувствие и отзвук в жадно внимавшей, сочувственной и восприимчивой душе Салтыкова, в его собственном созидавшемся художественном мире. Деревня и усадьба захолустно-провинциальных, хоть и родовитых помещиков Багровых ничем не была схожа с дворянскою усадьбой тургеневской высокообразованной и высококультурной помещицы Ласунской («Рудин»). Но усадьба эта вызывала несомненные ассоциации с салтыковским Спасским, далеким от рафинированной дворянской культуры, но близким трудовой культуре народа. И этот край, в котором обитали аксаковские герои, — Уфимское наместничество, Оренбургская губерния — с юга примыкал к столь хорошо знакомым Салтыкову Вятской и Пермской губерниям.

Творчество Салтыкова, естественно, питалось его собственным житейским опытом. Но этот опыт пока что находил литературную форму благодаря опыту современной литературы, современной мысли. Всякий, кого хоть сколько-нибудь коснулся «труд современности», убежден Салтыков, знает, что силу можно черпать только там, в этой дотоле загадочной и неизвестной стране, в этом мире народной жизни. Салтыкова-чиновника «труд современности», несомненно, коснулся и в годы ссылки, и в годы общественного подъема. Этот труд коснулся и Салтыкова-писателя. О народности литературы в связи с разбором кольцовской поэзии писал Салтыков в статье о Кольцове 1856 года, в статье же следующего года о «Сказании» инока Парфения он высказал «крепкую надежду» на то, что молодая русская литература в своем стремлении уяснить «загадочный образ русского народа», «с его прошедшим и настоящим, с его экономическими и этнографическими условиями», «став однажды на твердую стезю изучения русской народности, не собьется с нее и довершит начатое дело». Сам Салтыков в «Губернских очерках» уверенно становится на эту твердую стезю.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Салтыков-Щедрин"

Книги похожие на "Салтыков-Щедрин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Константин Тюнькин - Салтыков-Щедрин"

Отзывы читателей о книге "Салтыков-Щедрин", комментарии и мнения людей о произведении.