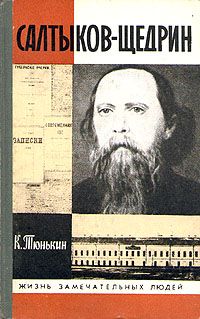

Константин Тюнькин - Салтыков-Щедрин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Салтыков-Щедрин"

Описание и краткое содержание "Салтыков-Щедрин" читать бесплатно онлайн.

Биография великого русского писателя-сатирика — это драматическая история человеческой личности в ее неуклонном стремлении к идеалу и столь же неуклонном, непримиримом неприятии всего, что идеалу противостоит. Это история страстной, всегда неудовлетворенной, всегда ищущей, «горящей» мысли.

«Со временем, птенцы, со временем!..

Поверьте, что это великое слово, которое может принести немало утешений тому, кто сумеет кстати употребить его. Когда я вспомню, например... что «со временем» зайцевская хлыстовщина утвердит вселенную, что «со временем» милые нигилистки будут бесстрастною рукой рассекать человеческие трупы и в то же время подплясывать и подпевать «Ни о чем я, Дуня, не тужила» (ибо «со временем», как известно, никакое человеческое действие без пения и пляски совершаться не будет25), то спокойствие окончательно водворяется в моем сердце, и я забочусь только о том, чтоб до тех пор совесть моя была чиста. С чистою совестью я надеюсь прожить сто лет и ничего, кроме чистоты совести, не ощущать».

«Птенцы», согласившиеся с прозвищем «нигилистов» (то есть все тот же круг «Русского слова»), создали себе успокоительную теорию «чистой совести», охраняющую их от будто бы бесплодного и грязнящего участия в практических действиях на поприще непривлекательной, полной скорби и муки социальной действительности. Они выработали, конечно, похвальное чувство «гадливости к жизни», гадливости, от которой один шаг — до отщепенства, сектантства и «хлыстовщины»26 (эту опасность Салтыков усматривал в выступлениях публицистов «Русского слова», прежде всего — Варфоломея Зайцева, отсюда: «зайцевская хлыстовщина»). Но ведь в таком случае, о птенцы, вас следует называть «кающимися нигилистами», променявшими свое ничего и никого не щадящее отрицание на все то же понижение тона, приличествующее публицистике торжествующей, катковствующей... Кое-кто из этих кающихся нигилистов начинает исподволь поговаривать о «скромном служении науке», а к «жизненным трепетаниям» относится уже с некоторою игривостью, как к чему-то не имеющему никакой солидности и приличному только мальчишескому возрасту.

«— Да ведь давно ли вы утверждали противное? давно ли вы говорили, что и наука и искусство только в той мере заслуживают этого имени, в какой они способствуют эмансипации человека, в какой дают человеку доступ к пользованию его человеческими правами? — спросил я на днях у одного из таких кающихся нигилистов.

— Наука и даст все это, — отвечал он.

— Да ведь наука развивается туго, а «жизненные трепетания» не ждут... Кто знает: быть может, она и заснула бы, ваша наука-то, без этих «жизненных трепетаний»...

— Ну да, наука и даст... все даст «со временем»... Что же касается до того, что она подстрекается «жизненными трепетаниями», то это положительный вздор, потому что наука отыскивает истину абсолютную, а «жизненные трепетания» все без изъятия основаны на вечном блуждании от одного призрака к другому...»

На подобные рассуждения кающихся нигилистов Салтыков уже отвечал в статье «Современные призраки».

Все это, разумеется, не значит, что следует с головой погрузиться в те низменности, где так привольно живется глуповцу, хотя в этих-то низменностях и находятся в конце концов «источники всей силы общественной». Нет, все дело в том, «что полезная, разумная жизнь немыслима без деятельности, а деятельность, в свою очередь, совершенно немыслима до тех пор, покуда она не будет выведена из низменных сфер на больший простор»; когда будет сознано, что и в этой жизни есть место подвигу во имя идеала.

В январе 1864 года Салтыков отправился в деревню — «не в видах общения с народом, конечно, и даже не в видах отыскивания некоторой фантастической «почвы» <намек на «почвенничество» Достоевского>, а просто, как говорится, по собственному своему делу». Но эта поездка «по собственному делу» дала содержание и богатую пищу не только реалистическим художественным картинам крестьянского быта, но расчетам и выводам об «экономике» крестьянского труда.

Здесь, в деревне, а не в городе, особенно чувствуется мертвящее дыхание зимы, только здесь, так сказать, всем нутром понимаешь неимоверную тяжесть крестьянского труда — уже зимою. В этом смысле февральская хроника служит продолжением «летнего фельетона» «В деревне».

Едет Салтыков деревенским заснеженным проселком. «Вчера было вьюжно, а потому проселок почти совсем замело; даже и нынче в воздухе словно кисель какой-то стоит; снег падает ровно, большими клочьями; ни впереди, ни по сторонам ничего не видать; там далеко что-то темнеет, но что это такое, деревня ли, лес ли, или длинной вереницей тянущийся обоз — нельзя понять. Маленькие сани так и тонут в пушистом снегу; лошадь, несмотря на незначительность тяжести и на краткость пройденного расстояния, взопрела и выбивается из сил. «А ну, милая, не много! не далеко, милая, не далеко!» — беспрестанно подбадривает ее сидящий на облучке мужчина в заплатанном полушубке, и «милая» идет себе, послушная кнуту и ласке обожаемого хозяина (разве существуют на свете хозяева не «обожаемые»?), идет и не много и много, и далеко и не далеко, и опять слышит сзади знакомый голос, поощряющий ее: «Не далеко, милая, не далеко!» И мужик, все равно, что его покорная, все выносящая, «глупая и легковерная» лошадь, — «сколько веков ее обманывают всякого рода извозчики, сколько веков обещают ей: «Не далеко, милая, не далеко», и все-таки она не может извериться и вывести для себя никакого поучения».

Жизнь русского мужика не дает места для каких-либо идиллических предположений, которые еще не редки в русской литературе. Эта жизнь очень тяжела, «но не вызывает ни чувства бесплодной и всегда оскорбительной жалостливости, ни тем менее идиллических приседаний. Как всякая другая жизнь, как... все на свете, она представляет богатый материал для изучения, а еще больше для сравнений и сопоставлений. Когда факт представляется перед нами в виде статистического данного, в виде цифры, то это еще совсем не факт, это просто мертвая буква, никому ничего не говорящая. Чтобы понять истинное значение факта, необходимо знать, чего он стоит тому, кто его выносил, и по милости чьей он сделался фактом. Необходимо, одним словом, создать такую статистику, в которой слышалось бы присутствие тревожной человеческой деятельности, от которой отдавало бы запахом трудового человеческого пота». Февральская хроника и представляет собой опыт именно такой «живой» статистики. Мы, городские жители, чуждые вечному, никогда не прерывающемуся труду мужика, привыкли ценить этот труд четвертаками, полтинниками и рублями, «то есть ценим то, чему, в сущности, никакой цены нет и не может быть. Конечно, мы в своем праве, ибо видим и в произведении человеческого труда, и в самом труде не что иное, как товар; между тем это совсем не товар, а пот и кровь человеческая, а утраченное человеческое здоровье, а оскорбление человеческого достоинства, а потеря человеческого образа».

Вот унылый и тоскливый вид зимней деревни. Вот темные, слепые и сиротливые мужицкие избы. «Окруженные со всех сторон снежными сугробами, придавленные сверху толстым снежным пластом, они одним своим видом говорят путнику о всякой бесприютности, о всевозможных лишениях и неудобствах».

А внутренность курной крестьянской избы? Два-три семейства на пространстве около десятка квадратных аршин; «тут и древние старики, отживающие свой век на полатях, тут и взрослые дети их обоего пола, и подростки, и, наконец, малые дети до грудных младенцев включительно... Смрад от всякого рода органических остатков, дым от горящей в светце лучины, миазмы от скопления на малом пространстве большого количества людей, от мокрой одежды и всякого тряпья, развешанного для сушки около огромной печи, занимающей без малого четверть всего жилья...» «И вот где родится, стареется и умирает поилец и кормилец русской земли».

Нравственные условия крестьянской жизни еще ужаснее. В беспрерывном изнуряющем труде, в почти животном быте, в передающихся из поколения в поколение предрассудках и мертвых преданиях коснеет народная масса. Неоткуда тут взяться притоку свежей мысли. «Непроницаемая тьма свинцовым пологом ощетинилась и отяжелела над этими хижинами...» В этой кромешной тьме утрачивается все человеческое. «Сын, безотлучный свидетель безмолвного малодушия или трусливого лукавства отца, может ли вынести из своих наблюдений что-нибудь иное, кроме собственного малодушия и лукавства? Сын, от сосцов матери привыкший видеть, что все вокруг него покоряется слепой случайности, не делая ни малейшей попытки к освобождению себя из-под гнета ее, может ли выработать что-нибудь иное, кроме безграничной веры в ту же слепую случайность? И таким образом переходит она, эта тьма, от одного поколения к другому, все круче и круче закрепляя проклятые тенета, которыми они спутаны». «Вот та нравственная и умственная среда, в которой родится, стареется и умирает поилец и кормилец русской земли».

Это уже не тот мифический или символический Иванушка, образ которого мог заключать в себе то или иное содержание, смотря по тому, куда склонялась ищущая и жаждущая надежды и идеала, а, может быть, и бессознательно лукавая мысль (ведь увлекался некогда и славянофильством!). Нет, это тот самый «рваный», испитой, заезженный жизнью, как и его кляча, подмосковный мужик — кормилец и поилец земли русской. Боль, боль, боль захлестывала сознание и душу... Жизнь крестьянина — «это просто ад...»

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Салтыков-Щедрин"

Книги похожие на "Салтыков-Щедрин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Константин Тюнькин - Салтыков-Щедрин"

Отзывы читателей о книге "Салтыков-Щедрин", комментарии и мнения людей о произведении.