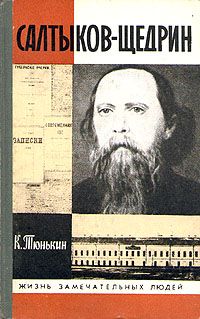

Константин Тюнькин - Салтыков-Щедрин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Салтыков-Щедрин"

Описание и краткое содержание "Салтыков-Щедрин" читать бесплатно онлайн.

Биография великого русского писателя-сатирика — это драматическая история человеческой личности в ее неуклонном стремлении к идеалу и столь же неуклонном, непримиримом неприятии всего, что идеалу противостоит. Это история страстной, всегда неудовлетворенной, всегда ищущей, «горящей» мысли.

Решение о выходе из редакции «Современника» было, конечно, для Салтыкова непростым и требовало поиска каких-то иных путей и возможностей для деятельности. Оно ломало тот порядок жизни, на окончательное «установление» которого он твердо надеялся, вступая в редакцию как ее полноправный и активный член. Журналистская работа захватила Салтыкова: он оказался прирожденным редактором. К тому же уход из «Современника» лишал Салтыкова единственного издания, где он, не кривя душой и не изменяя своим кровным и теперь уже сложившимся убеждениям, мог печататься; теперь же оказывалось, что в каких-то, и довольно существенных, оттенках этих убеждений (главным образом, по вопросам тактики, «своевременности» или «несвоевременности») он с большинством редакции разошелся.

Кроме того, работа в журнале (а это было для Салтыкова немаловажным) достаточно хорошо обеспечивала его материально, давая ему возможность пользоваться привычным обиходом, таким, который складывался на протяжении многих лет и оказывался необходимым для жизни и для работы. Теперь он этого обеспечения лишился. Доходы же с ярославского имения Заозерье, находившегося, после раздела в общем владении с братом Сергеем, были «засеквестрованы» разгневанной за непочтение матерью в уплату за долг, взятый когда-то для покупки Витенева. Оставался единственный выход: статский советник Салтыков возвращался на государственную службу.

И 20 октября 1864 года он подает прошение министру финансов Михаилу Христофоровичу Рейтерну с просьбой определить его на открывшуюся в Полтаве «вакансию» председателя Казенной палаты — губернского учреждения министерства финансов.

Вскоре Салтыков и был назначен председателем Казенной палаты — но не в Полтаве, а в Пензе. Итак, он становился финансистом — ему открывалась еще одна сторона русской провинциальной жизни в пореформенную эпоху.

Чем можно объяснить такой его выбор? Конечно, какую-то роль могла сыграть случайность — просто открылась вакансия. Однако возвращение на службу в министерство внутренних дел, даже если б там и была вакансия, при министре Валуеве, после тверских событий конца 1861 — начала 1862 года, естественно, оказывалось невозможным. Министр же финансов Рейтерн — старший товарищ Салтыкова по лицею — был одним из последних могикан правительственного либерализма в аппарате высшей петербургской бюрократии. Для Салтыкова — с его жадным и активным интересом к перипетиям реальной действительности, к тому, что происходило в гуще народной жизни, — могло иметь немаловажное значение и то обстоятельство, что учреждения министерства финансов, в том числе губернские казенные палаты, принимали непосредственное участие в проведении выкупной операции. Председатель Казенной палаты, в отличие от вице-губернатора, являлся членом Губернского по крестьянским делам присутствия, которое рассматривало и утверждало сделки о выкупе и представляло их в Главное выкупное учреждение (орган министерства финансов) для разрешения выдачи ссуд помещикам. Незадолго до того, как Салтыков решил занять место председателя Казенной палаты, в августе 1864 гора, было признано необходимым расширить полномочия казенных палат: именно им было поручено наблюдение за взиманием с крестьян выкупных платежей и ведение всей соответствующей отчетности.

Переход крестьян на выкуп шел очень трудно, медленно, при пассивном сопротивлении крестьян, ждавших какой-то другой, истинной воли. Противоположность помещичьих и крестьянских интересов обнаруживалась в этом случае наиболее явно. Помещики добивались скорейшей выплаты выкупных сумм, что давало им верный и обеспеченный доход в виде выкупных свидетельств (особых процентных бумаг; небольшая часть выкупа выплачивалась и деньгами) и освобождало их от непосредственных имущественных отношений с крестьянами. Многим из помещиков, при полном неумении вести хозяйство в новых условиях «свободного труда» (хозяйствование такого помещика, который за год «два рубля тридцать четыре с половиной копейки барыша» получил, изобразил Салтыков в февральской за 1864 год хронике «Нашей общественной жизни»), оставалось лишь одно — «проедать» выкупные свидетельства. Крестьянам же, несшим так называемую издельную повинность (то есть работавшим у помещика на барщине), для проведения выкупной операции требовалось предварительно заменить эту повинность оброком — денежной податью. Этот оброк становился выкупными платежами, которые, по завершении выкупной операции, крестьянин вносил уже в государственную казну. Но где было взять деньги крестьянам земледельческих непромысловых губерний, получившим к тому же ничтожные наделы?

6 ноября Салтыков был определен председателем пензенской Казенной палаты и в конце ноября отправился из Петербурга, правда еще не в Пензу, а в Витенево.

Наступила зима, в деревне гораздо более ощутимая, чем в городе, ранящая душу безмолвием, безжизненностью, пустынностью. В тоскливом деревенском одиночестве, в доме, окруженном снежными сугробами и помертвевшими белыми полями, еще труднее переносились и разрыв с «Современником», и новая размолвка с матерью, да и необходимость предстоящей вынужденной службы в одной из захолустных провинциальных губерний. «Я живу еще в деревне, — писал Салтыков о своих делах и своем настроении Анненкову 14 декабря 1864 года, — дела мои до того гадки, что я собственно для того, чтобы не видать их, уезжаю в Пензу 2-го или 3-го будущего месяца. А как туда ехать противно — не можете себе представить».

Сила вещей, сила неблагоприятных и гнетущих обстоятельств, эта фатальная и трагическая необходимость оторваться от любимого дела, от литературного труда и вновь окунуться в тину службы в провинции вызывала у нервного, темпераментного и нетерпеливого Салтыкова глубочайшее раздражение, иной раз — вспышки необузданного гнева и злобы по отношению к тем, в ком воплощалась ненавистная глухая и душная атмосфера провинциального чиновничества и помещичьего дворянства. Под знаком такого жесткого ненавидящего отрицания и вызывающего неприятия прошли последние годы службы Салтыкова.

Тем не менее ехать в Пензу надо было, и в начале января будущего, 1865, года Салтыков покинул Витенево. В должность председателя пензенской Казенной палаты он вступил 14 января.

Салтыков не умел работать вполсилы. Всякое дело, за которое он брался, даже если поначалу оно и вызывало у него чуть ли не отвращение, в конце концов завладевало им целиком, в каждом деле он находил хоть крупицу той практической целесообразности, которая была определяющим постулатом его миросозерцания, стимулом, нервом его жизни. Необыкновенная память, острота и мощь разума, гений художника, огромная воля и работоспособность превращали вроде бы заурядную канцелярщину и, как было в теперешнем случае, бухгалтерию и счетоводство в осмысленный, хотя и тяжелый труд, вовлекавший и сослуживцев и подчиненных.

Но главное заключалось в том, что на этом фундаменте бесконечных цифр доходов, расходов, торгов, недоимок — сознательно и бессознательно — строилось здание необыкновенно острой аналитической публицистики и гениальной сатиры, вскоре принявшее вполне осязаемые и конкретные формы.

Обязанности Казенной палаты в эти годы финансовых реформ были весьма обширны и в основном сводились к следующим: «распоряжение по взиманию государственных доходов и производству расходов, счетоводство и отчетность, в том числе и наблюдение за поступлением недоимок; затем, счет народонаселения и заведывание рекрутской повинностью; наконец, наблюдение за правильным и успешным поступлением сборов за право торговли и других промыслов, в том числе и наложение штрафов».

И все это неизменно находилось в поле зрения и деятельности Салтыкова. Через полтора месяца пензенской службы Салтыков пишет Анненкову: «...я весь погряз в служебной тине, которая оказывается более вязкою и засасывающею, нежели я предполагал. Гаже и беспорядочнее здешней казенной палаты невозможно себе представить...» Салтыкова охватывает беспокойство, что «тина» службы засосет его до такой степени, что помешает главному его делу — литературному труду. Служба, пишет он, «отнимает у меня все время, но, что всего хуже, я не имею ни малейшего повода заключить, чтоб труд мой принес какой-нибудь плод для меня в будущем, то есть чтобы я когда-нибудь мог приобрести необходимый для меня досуг» — досуг, конечно, необходимый для литературного творчества. Но плод в будущем и эта служба, несомненно, принесла.

Когда Салтыков ехал в Пензу, он, конечно, помнил, что пензенская земля дала русской культуре таких гигантов, как Белинский и Лермонтов. И его поразило в той среде, в которую ему пришлось сразу же окунуться — в среде чиновничества и помещичьего дворянства, — отсутствие каких-либо духовных — человеческих — запросов и интересов. Из его творческого сознания не ушел, конечно, и тот образ, который у него сложился ранее — образ города Глупова. Но здесь этот образ повернулся к нему новой гранью, пожалуй, более определенной и конкретной. Само собой, неразумие и «глуповство» отличали и эту среду, но особенно бросалось в глаза засилье непроходимой пошлости и чревоугодия. И потому в сознании Салтыкова начинают складываться «Очерки города Брюхова». Впрочем, как сказано в том же письме к Анненкову, вряд ли выйдут они удачны: «Надобно, чтобы и в самой пошлости было что-нибудь человеческое, а тут, кроме навоза, ничего нет. И как плотно скучился этот навоз — просто любо. Ничем не разобьешь».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Салтыков-Щедрин"

Книги похожие на "Салтыков-Щедрин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Константин Тюнькин - Салтыков-Щедрин"

Отзывы читателей о книге "Салтыков-Щедрин", комментарии и мнения людей о произведении.