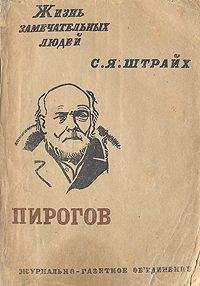

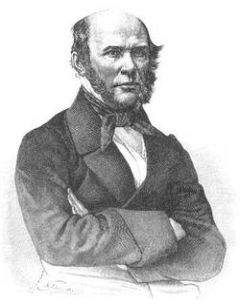

Николай Пирогов - Вопросы жизни Дневник старого врача

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Вопросы жизни Дневник старого врача"

Описание и краткое содержание "Вопросы жизни Дневник старого врача" читать бесплатно онлайн.

Книга Н.И.Пирогова «Вопросы жизни.» являет собой блестящий образец философской мысли. На ее страницах отображено духовное развитие гениального ученого, беззаветно преданного научной истине, выдающегося государственного деятеля, талантливого педагога, патриота, страстно любившего Родину, самоотверженно служившего своему народу. Пирогов космично воспринимал Мироздание и размышлял в «Дневнике» об универсальной роли Космоса в жизни человека, о его единстве с Космосом, о влиянии на него Высших миров и необходимости сотрудничества человека с этими мирами. Писал Пирогов и о необходимости синтеза научных и метанаучных способов познания. Этот синтез и собственное расширенное сознание сделали «отца русской хирургии» одним из предтеч нового космического мироощущения. На смену Н.И.Пирогову пришла целая плеяда ученых, мыслителей, художников, таких как К.Э.Циолковский, В.И.Вернадский, А.Л.Чижевский, Н.К. и Е.И.Рерихи, П.А.Флоренский, которые несли в себе различные способы познания, необходимые для формирования нового космического мышления. Многие страницы «Дневника» посвящены описанию жизненного пути Пи — рогова, начиная с детских лет, его учебе в Московском и Дерптском университетах, пребыванию за границей. Подробно ученым представлены этапы развития своего религиозного мировоззрения, которых в его жизни было несколько. Являясь лучшим педагогом своего времени, Пирогов излагает свои мысли относительно воспитания детей. Немало места в «Дневнике» уделяется серьезному анализу итогов реформ Александра II и причинам его гибели.

И по правде, я не 20–летний юноша и не могу увлекаться фразами о свободе, равенстве, братстве и тому подобными гремушками. Я в мою жизнь всегда старался следовать мудрому правилу «cuique suum»2, хотя, как и другие, не всегда исполнял его.

Я принадлежу к тем, которые полагают, что каждый народ может быть управляем только тем правительством, которого он достоин. Поэтому я не отдаю абсолютного преимущества ни одному образу правления и считаю такое преимущество нелепостью.

1 Октроирование (франц. octroi пожалование) — дарование, пожалование монархом каких — либо прав, привилегий.

2 Каждому свое (лат.).

322

Самодержавие для обширного государства с разноплеменным населением, и еще к тому не везде оседлым, имеет очевидный raison d'etre, а историческое развитие дает этому образу правления у нас еще более прочное основание. Невыгоды самодержавия в наше ультрапрогрессивное время главные в том, что этот образ правления, по своей природе, не может не быть ультраконсервативным.

Этому, по — видимому, противоречит правление таких самодержцев, как Петр I, которого, конечно, никто не назовет консерватором. Но ведь Петр I, пересоздав весь государственный строй прежней России, сделался и сам не прежним царем, а императором вроде римского императора. Он сообразовался так с духом времени, что из прежнего чисто личного, царского самовластия сделал, по существовавшим тогда во всей Европе образцам, административный полицейский штат.

Поэтому Петр, на пути прогресса, дошел до крайних его пределов того времени, поставив Россию с государственной и правительственной точки зрения в уровень со всеми европейскими государствами, не отняв, в сущности, никаких прерогатив у своей самодержавной власти, а, напротив, внутренне укрепив ее еще более прежнего и окружив таким ореолом, которого прежде никто не видел. Потому — то все живое, юное и непрокислое в хламе отживших понятий и предрассудков не могло не рваться и не идти по следам лично вовсе непривлекательного царя.

Екатерина II и Александр I в первую половину царствования также пытались делать коренные преобразования, несоответствующие строго консервативному началу самодержавия. Но Европа была уже не такая, как при Петре.

Автократизм уже колебался в основании, и потому и Екатерина, и Александр I должны были остановиться, чтобы не поколебать еще твердую, девственную почву самодержавия у себя под ногами, и Россия в эти два блистательные царствования была прогрессивною более извне.

Александру II суждено было Богом выступить, подобно Петру I, на широкий путь радикальных внутренних органических и самых существенных преобразований. Главное из них, эманципация, представлялось таким, которое должно было еще более укрепить самодержавную власть царя.

Но новые социальные учения, европейская борьба капитала с трудом, необыкновенное сближение стран и наций новыми путями сообщения, новые политические комбинации и, вообще, господство мировоззрений, совершенно противоположных консерватизму сделали то, что великому преобразователю не оставалось ничего иного, как следовать высокому примеру гениального предшественника и довести свое прогрессивное шествие до тех же пределов, т. е. поставить Россию в уровень с другими европейскими государствами не только в социальном, но и в правительственном отношении.

Надо было остановиться на таком преобразовании правительства и образа правления, которое наиболее бы соответствовало современным общественным потребностям, и как можно настойчивее призывать его к земской и государственной деятельности.

322

В последние годы царствования Александра II эти соображения с каждым днем убеждали меня все более и более, что как ни мало еще число людей в России, подготовленных к дельному и прочному представительству общественных нужд и интересов, наступило, однако же, время воспользоваться какими бы то ни было наличными силами общества и уполномочить их законом для водворения нарушенного разъяренного крамолою порядка, для успокоения умов и для новой государственной жизни.

Без сомнения, гуманный и просвещенный взгляд Александра II привел бы его к убеждению в необходимости этого окончательного преобразования на избранном им пути, если бы рука убийцы не прекратила для всех нас дорогую жизнь царя — освободителя. Не мог же самодержавный государь — реформатор в наше трудное время тотчас найти наиболее надежные способы к осуществлению своих преобразований, да если бы и находил, то, конечно, не всегда мог найти способных исполнителей.

Нетрудно было ошибиться и в расчете, и в выборе. Отсюда неминуемо являлись колебания, уклонявшие ожидавшиеся следствия задуманных реформ в сторону от прямого пути. А колебания, в свою очередь, поселяли недоверие, недовольство, отчаяние или равнодушие.

Наконец, последнее время и последовавшая за ним катастрофа доказали до очевидности, что должно, наконец, сделать решительное дело.

Понятно, что крамольники, совершившие цареубийство, после нескольких тщетных покушений, не замедлят распустить слухи в толпе о своем могуществе, давшем им средство вырвать священную особу царя из рук хранившего его доселе Провидения и этим устрашить и растревожить робких и темных людей.

Решительных же средств и теперь, как и прежде, только два: или диктатура и осадное положение, или же представительство и самодеятельность всего общества.

Первое из этих средств едва ли теперь возможно в тех размерах, которые необходимы для успеха. Даже и такое полуосадное положение, которое употреблено было в 1863–1864 годах в Варшаве, оказалось бы чрезмерным для Петербурга.

В Варшаве все общество было на стороне жонда, и потому правительству не надо было его щадить. Петербургское и все русское общество неповинно ничем пред правительством. Само правительство не допускало общество к прямому воздействию. Суровые меры не могут оставаться долго in statu quo1; их надо или постоянно усиливать, или ослаблять.

Где взять опытного неутомимого и гениального диктатора, умеющего гнуть в меру, но crescendo? Где исполнители? К чему, наконец, повела quasi — диктатура верховной исполнительной комиссии? А когда придется ослабить натянутую слишком рессору, то число недовольных окажется увеличенным, а крамола притаившеюся, но не стертою.

В прежнем состоянии (лат.).

322

5–го — 6–го марта.

С 2–го марта до сего дня я писал, потому что не мог не писать. Скопившиеся, под влиянием страшного события, и волновавшиеся мои чувства и мысли без удержу лились на бумагу. А я, по обыкновению или, вернее, по зароку не читал потом написанного, и все поправки, помарки и вставки делал в то же самое время, как писал.

Сегодня, в первый раз опомнясь, задаю себе вопрос: моего ли ума дело судить о причинах настоящего смутного состояния России и делать предположения о средствах к выходу из него. Да разве, спрашиваю я теперь себя, ты можешь взглянуть на это дело сверху, с птичьего полета, как великие мира сего? Разве ты имеешь для этого достаточно средств и знаний? Сознаюсь, не имею, а потому сознаюсь, что и все, с 2–го по 4–ое марта, вырвалось из — под пера у меня невольно, и потому есть более сердечное, чем головное убеждение.

Голова доставила только воспоминания прошлого, пережитого мною, и некоторые отрывочные мысли; все остальное есть произведение сильно взволнованного чувства.

Что же: не лучше ли разорвать в куски это произведение? Могут ли соображения о важном деле, вызванные на свет взволнованным чувством, не быть ошибочными и ложными? В клочки, в огонь!.. Нет, стой! Пусть все останется, как есть; ошибка прилична человеку и, мало того, она его элемент.

Мы осуждены, и чувствуя, и умствуя, безвыходно жить в мираже. И бывают минуты в жизни, когда чувство ориентируется вернее мысли в этом мираже.

Это случается в те минуты, когда в душе мыслящего человека внезапно делается прилив и скопление самых разнородных чувств. Это и было со мною 2–го марта. Прилив длился три дня. Анализируя сегодня его элементы, я вижу, что мой анализ опоздал. Из составных начал прилива уже многое улетучилось и прошло. В этой скопившейся в душе массе чувств и представлений теперь не найдешься. Тут были и ужас, и скорбь, и гнев, и отчаяние, и надежда. Если в эти роковые минуты ум не теряет еще способности мыслить, то мы должны, мы обязаны пользоваться ими, не упускать, ловить их налету и, сохранив самообладание, замечать, что принесло оно нам с собою.

Я это и сделал.

И было бы глупою слабостью для 70–летнего старика стыдиться того, рвать и жечь, что он изложил на бумаге в эти дни прилива и взволнованных чувств и мыслей. Пусть остается на память. Если ошибся, так ошибся, — не беда; от этой ошибки никому ни холодно, ни тепло.

Я писал совершенно спокойно мою автобиографию, когда услышал весть о страшном событии 1–го марта. Я сбирался когда — нибудь высказаться в моем дневнике о настоящем положении России, каким я себе его представляю при сравнении с пережитым прошлым.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Вопросы жизни Дневник старого врача"

Книги похожие на "Вопросы жизни Дневник старого врача" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Пирогов - Вопросы жизни Дневник старого врача"

Отзывы читателей о книге "Вопросы жизни Дневник старого врача", комментарии и мнения людей о произведении.