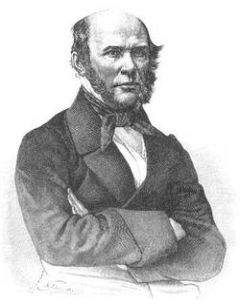

Николай Пирогов - Вопросы жизни Дневник старого врача

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

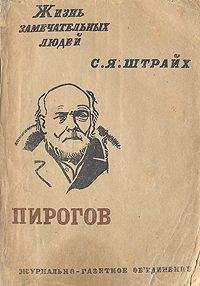

Описание книги "Вопросы жизни Дневник старого врача"

Описание и краткое содержание "Вопросы жизни Дневник старого врача" читать бесплатно онлайн.

Книга Н.И.Пирогова «Вопросы жизни.» являет собой блестящий образец философской мысли. На ее страницах отображено духовное развитие гениального ученого, беззаветно преданного научной истине, выдающегося государственного деятеля, талантливого педагога, патриота, страстно любившего Родину, самоотверженно служившего своему народу. Пирогов космично воспринимал Мироздание и размышлял в «Дневнике» об универсальной роли Космоса в жизни человека, о его единстве с Космосом, о влиянии на него Высших миров и необходимости сотрудничества человека с этими мирами. Писал Пирогов и о необходимости синтеза научных и метанаучных способов познания. Этот синтез и собственное расширенное сознание сделали «отца русской хирургии» одним из предтеч нового космического мироощущения. На смену Н.И.Пирогову пришла целая плеяда ученых, мыслителей, художников, таких как К.Э.Циолковский, В.И.Вернадский, А.Л.Чижевский, Н.К. и Е.И.Рерихи, П.А.Флоренский, которые несли в себе различные способы познания, необходимые для формирования нового космического мышления. Многие страницы «Дневника» посвящены описанию жизненного пути Пи — рогова, начиная с детских лет, его учебе в Московском и Дерптском университетах, пребыванию за границей. Подробно ученым представлены этапы развития своего религиозного мировоззрения, которых в его жизни было несколько. Являясь лучшим педагогом своего времени, Пирогов излагает свои мысли относительно воспитания детей. Немало места в «Дневнике» уделяется серьезному анализу итогов реформ Александра II и причинам его гибели.

322

И вот, внезапная весть о кровавой катастрофе, закончившей поистине величественную эпопею царствования Александра II — го!!. Можно ли было удержать прилив внезапный, приток встревоженных чувств и скопленных, хотя еще и не разработанных мыслей.

Теперь я успокоился, но не настолько, чтобы снова приняться за мое собственное жизнеописание. Психические бури проходят не разом. И что ни начнешь делать, мысленная тревога все тянет думать о том же, что волновало чувства и мысли целых три дня. Невольно обращаюсь опять к своеобразному положению русской земли.

Я не знаю, как современные ученые определяют, что такое государство. Помню, прежде все определения мне казались то странными, то неверными. Но до доктринерства ли теперь, когда почти все — и культурные, и некультурные — государства обретаются не в своей тарелке!?

Антагонистом, более или менее явным, более или менее сильным, государству является теперь само общество. Слышатся уже голоса из толпы, правда, беспорядочной и бестолковой и сумасбродной: «Да ты — разбойник». И это государству — то, считавшемуся главным оплотом общества. Я слыхал эти нарекания мимоходом. Это ли не знамение времени?

Лет 40 тому назад прусские газеты говорили во всеуслышание vom beschrankten Unterthanenverstande, сиречь, об ограниченном понятии или разуме подданных, не смыслящих ничего в делах государственных, не умеющих и не могущих смотреть на эти дела сверху и в общей их связи.

Пожалуй, и теперь еще Бисмарк едва ли имеет лучшее мнение о подданных германского императора.

Но кто не видит и не чувствует, что в настоящее время такой взгляд на государство можно проводить только с чрезвычайным напряжением сил.

А натянутая через меру, да еще и с боковыми сотрясениями, рессора может и не выдержать — лопнет.

Общество везде взбаламучено против государства. Там, где государственная власть издавна сумела соединить себя общими интересами с обществом, оно, т. е. общество, держит себя относительно спокойнее; несогласие, ссоры, а по временам и драка, ведутся только между разными классами общества.

Там же, где государство искони считало себя гораздо выше общества во всех отношениях, оно, т. е. государство, и до сих пор еще требует, чтобы общество, как нечто гораздо низшее, жило и действовало для него. Такое требование, хотя и не так эгоистично, как оно кажется, но несовременно и потому непопулярно.

Во времена оны самовластные монархи говорили: «государство — это я». В наше время государство само старается еще выговорить и, казалось бы, с большим правом подданным: «общество — это я». Но современное общество не так доверчиво, как прежнее государство. Издавна общество привыкло отличать свои, т. е. общественные, интересы от государственных или, как прежде их называли, государевых и коронных; выходит, как будто общество само по себе, а государство само по себе. Это с первого взгляда странно, но, в сущности, это должно быть так,

322

конечно, до известной степени и при условии, что весь строй общества не может быть иным и останется таким, как есть. Что такое, в самом деле, общество?

Оно само смотрело и привыкло смотреть на себя различно. Самое первобытное воззрение известно — стадо, и тогда государственная власть — пастырь. Интересы обоих общие только в том, что и стадо, по своей природе, влечется к самосохранению, питанию и приплоду, и пастырю это выгодно, но мотивы интересов и тут, и при этом, для первобытных обществ, самом подходящем взгляде, все — таки различны.

Но интересы современного общества так различны, спутаны, сложны, что тот, кому достается разматывать этот клубок, невольно делается как бы антагонистом, то есть разрушителем путаницы.

И интересы его, поэтому не могут быть те же самые, из которых вит клубок. Клубок требует одного: разматывай, но не рви. И если это соблюдается, то и при различных интересах дело идет хорошо.

Но в наше время антагонизм общества с современным государством доходит до того, что явилась уже на свет целая фаланга людей, готовых разорвать клубок и выровнять все спутанные нити. А когда интересы всех и каждого будут одни и те же, то государству нечего будет разматывать; его роль сделается отрицательною, — только не давать, чтобы ровные нити опять спутались и склубились.

Уравнять интересы, уравнять и стремления; сбить маковые головки, выросшие выше других, пьедесталы опрокинуть, почву выровнять. Все человечество должно сделаться одним огромным человеком, ростом до неба. Вот финал современных социальных утопий с их множеством оттенков и вариаций.

Ведь, мне кажется, я не брежу. Мираж существует не только в фантазии, но служил уже мотивом для действий. И я сравниваю, живо представляю себе и обаяние умов, увлекающихся этим миражом, и положение современной России.

Мы странны, национально странны и в нашей оригинальности, и в нашем подражании. В оригинальности мы хотим перещеголять всех других, выдумать разом что — нибудь такое, что другим никак бы не могло придти на ум. В подражании мы или рабски подражаем, или же стараемся попасть, опять — таки разом, на самую последнюю ступень, — и то, чего другие достигали медленно, переходя с одной ступени на другую, мы хотим одолеть разом.

В наше оправдание мы не без основания можем привести: «время не терпит», и это верно, но не везде и не всегда.

И номадам1 приходится переходить от кременного ружья к шасспо2 и пибоди3.

Но, именно, когда необходим такой быстрый переход, мы и пасуем, делаясь осторожными и бережливыми охранителями пустых интересов; начинаем из прежних старых ружей выкраивать новые.

1 Номады (гр. nomads) — кочевники.

2 Винтовка системы Шасспо — Гра образца 1866–1874 гг.

3 Винтовка системы Пибоди — Мартини образца 1869 г.

322

Зато, где нужно соображение и здравый смысл, чтобы понять, что до многого хорошего у других нельзя достигнуть, не пережив сначала всех фаз его развития, там мы пас.

И после удивляемся, не верим, жалуемся, что у нас не вышло хорошо.

На Западе, положим, идет отлично ассоциация труда и капитала.

Мы сейчас же так соображаем. У нас есть и теперь уже налицо важный задаток — община; она так прямо, целиком, и заткнет за пояс ассоциацию. А то нипочем, что пережило на Западе общество, что перечувствовало, переиспытало прежде, чем дошло до ассоциации?

Так и в погоне за классицизмом. Так и в социальном переустройстве общества и государства.

На Западе, и то не везде, народился целый класс людей, ненавидящих буржуазию и бюргерство.

И нам это нужно, то есть не средний класс нужен, а нужна ненависть к нему, ненависть к тому, чего еще нет, и быть ему не нужно: мы — мужицкое царство.

На Западе есть представительство и преимущественно из среднего класса. Нам не нужны ни этот класс, ни это представительство. Нам нужно что — то другое, более радикальное, свое, оригинальное, и даже не конституция. А что же? Формулы еще нет; она явится впоследствии, а теперь надо только разрушать старое. Новое, лучшее, народится потом само собою. Нужна только земля да воля, да общины. С меньшею бра — тиею надо слиться и имущие должны все раздать неимущим. Тогда заживем на славу!

Неужели не настанет для нас всех время, когда мы поймем всю скудость нашего здравого смысла? И, к сожалению, я не могу отнести этот вопрос только к одному нашему обществу, к утопистам, к незрелой молодежи; он настолько же относится и к правительству.

Ему [т. е. правительству] не может быть неизвестно, как развиты и вдали и вблизи нас, и даже у нас стремления к радикальным решениям социальных вопросов жизни.

С легкой руки Герцена, Огарева, Бакунина еще в николаевские времена положено основание социальной русской пропаганде.

Что же делало тогда и правительство и общество? Припомним. Это прошлое не за горами. Едва не десять целых лет правительство (Николая I — го) игнорировало, т. е. показывало вид, что игнорирует пропаганду; запретило говорить о ней и называть по имени вожаков. Потом (в начале царствования Александра II — го) продолжало подобным же образом игнорировать, с одной стороны, а с другой, дозволило втихомолку восхищаться, и что греха таить, и само исподтишка восхищалось. Кто не читал в это время «Колокола» Герцена? Рассказывали даже, что в Петербурге он перепечатывался для самого государя. Я был в это время попечителем и потом жил в Гейдельберге, куда стекалось много студентов после закрытия Петербургского университета. Я был свидетелем многих курьезных вещей. Лондон сделался Иерусалимом не только для русской молодежи, но и для людей серьезных, чуть не государственных. Многие ехали туда, а многие возвращались оттуда через Гейдельберг;

322

сам Герцен приезжал нарочно в Гейдельберг, где ему наши давали обед (это было еще до моего приезда). Что рассказывали паломники об их искупителе, то теперь мне кажется чем — то из тысячи и одной ночи. Один из приезжих рассказывал мне, что какой — то хохломан убеждал Герцена: «Александр Иванович, сжальтесь, возьмите себе Малороссию», а Герцен отвечал прехладнокровно: «Подождите, любезнейший, подождите». Только разгар польского мятежа надоумил правительство разрешить, и то одному Каткову, критиковать, или вернее, бранить Герцена, печат — но, называя по имени и его «Колокол». А я еще за два года перед этим разрешением (когда был попечителем в Одессе и Киеве) умолял двух министров народного просвещения (Норова и Ковалевского) исходатайствовать для нашей цензуры позволение пропускать критические статьи против «Колокола» и других заграничных запрещенных книг, всем знакомым. Я писал, как теперь помню, именно в таких выражениях: «Правительство знает, что запрещенный яд продается и покупается всеми, а противоядий не дозволяет употреблять».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Вопросы жизни Дневник старого врача"

Книги похожие на "Вопросы жизни Дневник старого врача" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Пирогов - Вопросы жизни Дневник старого врача"

Отзывы читателей о книге "Вопросы жизни Дневник старого врача", комментарии и мнения людей о произведении.