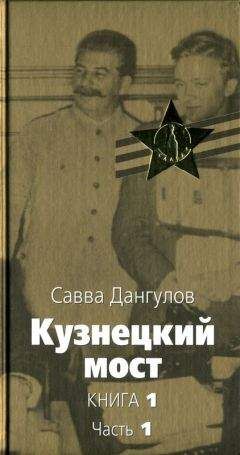

Савва Дангулов - Кузнецкий мост

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Кузнецкий мост"

Описание и краткое содержание "Кузнецкий мост" читать бесплатно онлайн.

Роман известного писателя и дипломата Саввы Дангулова «Кузнецкий мост» посвящен деятельности советской дипломатии в период Великой Отечественной войны.

В это сложное время судьба государств решалась не только на полях сражений, но и за столами дипломатических переговоров. Глубокий анализ внешнеполитической деятельности СССР в эти нелегкие для нашей страны годы, яркие зарисовки «дипломатических поединков» с новой стороны раскрывают подлинный смысл многих событий того времени. Особый драматизм и философскую насыщенность придает повествованию переплетение двух сюжетных линий — военной и дипломатической.

Действие первой книги романа Саввы Дангулова охватывает значительный период в истории войны и завершается битвой под Сталинградом.

Вторая книга романа повествует о деятельности советской дипломатии после Сталинградской битвы и завершается конференцией в Тегеране.

Третья книга возвращает читателя к событиям конца 1944 — середины 1945 года, времени окончательного разгрома гитлеровских войск и дипломатических переговоров о послевоенном переустройстве мира.

Сурово мужествен был голос диктора, произнесшего первые слова документа:

«Мы рассмотрели и определили военные планы трех союзных держав в целях окончательного разгрома общего врага».

Улавливался некий ритм в этих словах, необратимый ритм нашей державной силы. Здесь, на Кузнецком, хотелось думать о том, как эти слова легли на сердца тех, кто держит фронт: на Одере и Дунае, на великой польской равнине и в Прибалтике, на карпатских кряжах.

«Мы договорились об общей политике и планах принудительного осуществления условий безоговорочной капитуляции, которые мы совместно предпишем нацистской Германии после того, как германское вооруженное сопротивление будет окончательно сокрушено…»

Да спал ли кто в эту ночь? Генерал, склонившись над оперативной картой, на какой-то миг бросил карандаш, которым он только что вычертил рубеж новой обороны, взглянул на медленно смежающийся глазок приемника.

«Мы обсудили вопрос об ущербе, причиненном в этой войне Германией союзным странам, и признали справедливым обязать Германию возместить этот ущерб в натуре в максимально возможной мере».

Солдат, допивающий полуночную кружку кипятка перед тем, как сменить товарища у склада боеприпасов, бережно снял со стены диск репродуктора, с волнением, в котором были и восторг, и тревога, зажал в неслабых своих ручищах — такую новость надо держать в руках.

«Мы решили в ближайшее время учредить совместно с нашими союзниками всеобщую международную организацию для поддержания мира и безопасности».

Радист партизанского соединения в глубине лесных Карпат весело присвистнул и, сняв наушники, положил их перед товарищем — такое грех не поделить пополам.

«Мы составили и подписали Декларацию об освобожденной Европе. Эта Декларация предусматривает согласование политики трех держав и совместные их действия в разрешении политических и экономических проблем освобожденной Европы…»

Штурман подлодки, выполняющий автономное плавание, дал доброй вести пробиться в глубины океана.

«Мы собрались на Крымскую конференцию разрешить наши разногласия по польскому вопросу… Мы вновь подтвердили наше общее желание видеть установленной сильную, свободную, независимую и демократическую Польшу…»

Но был документ, который Крымская конференция приняла, однако пока что оставила в секрете — как ни важен был его текст, в эту февральскую ночь сорок пятого года радио о нем не обмолвилось и словом.

Документ затрагивал не столько отношения трехсторонние, сколько двусторонние, и прямо был обращен к положению на Дальнем Востоке. Его существование было предметом переговоров наисекретных, которые, в сущности, вели два человека — Сталин и Рузвельт, хотя к переговорам приобщен и третий — посол Штатов в Москве Гарриман. Именно через Гарримана Сталин сообщался с Рузвельтом, когда была необходимость говорить по этому вопросу в доялтинские времена. Последний раз Сталин говорил с Гарриманом в декабре сорок четвертого, говорил как с доверенным лицом президента и имел ответ президента. Но на этой проблеме сказывался не только день вчерашний, но и завтрашний, собственно, в завтрашнем дне был весь смысл, поэтому к участию в переговорах и приобщили Гарримана. Завтра, когда президент уедет, переговоры призван продолжать посол и привести их к цели, для Америки вожделенной.

Но о чем все-таки шла речь на этих переговорах, которые даже в пределах Крымской конференции, окруженной строгой секретностью, представляли тайну особую? Как было сказано, речь шла о вступлении СССР в войну против Японии. Американские генералы полагали, что капитуляция Японии — перспектива весьма отдаленная. Единственное, что может сократить это срок, как и размеры жертв и материальных затрат, — вступление СССР в войну. Поэтому вопрос этот обрел, по крайней мере для Америки, значение первостепенное. Правда, с Тихого океана шли добрые вести — едва ли не на второй день после открытия конференции в Крыму радио сообщило о вступлении американских войск на Манилу. Однако от Манилы до победы было как до неба. Высказывалось мнение, робкое, что после поражения Германии Япония сложит оружие, но и эта перспектива была ненадежной — может, сложит, а может, и не сложит. Единственно, что было прочно и обещало надежные перспективы, — вступление Советской страны в войну против Японии. Сталин подтвердил обязательство, данное еще в Тегеране: через два-три месяца после поражения Германии Советские Вооруженные Силы выступят против Японии. Рузвельт и Сталин подписали соответствующий документ и показали Черчиллю, подпись англичанина была третьей.

Итак, сотни и сотни радиостанций по всему земному шару с энергией и боеспособностью дальнобойных артиллерийских стволов передали ялтинское сообщение, каждый абзац которого начинался всесильным «Мы…». В этом державном «мы», которое шло по восходящей — «Мы рассмотрели», «Мы договорились», «Мы обсудили», «Мы решили», «Мы составили», «Мы собрались», — были и целеустремленность, и сознание ясности перспективы, и уверенность в своей правоте, и вера в торжество победы. Одним словом, тут союз трех осознал свою историческую миссию, утвердив вопреки различию характеров и дорог единство цели.

А дороги были разными и после Ялты.

Сталина ждали военные заботы — шло великое накапливание сил перед решающим рывком к Берлину, — он слушал крымское коммюнике уже в Москве.

Рузвельт вылетел в Египет, где ждал его крейсер «Куинси». Пока корабль двигался из Александрии в Алжир, Гопкинс оставался на «Куинси». То ли недуг сковал советника президента, то ли дала себя знать размолвка, которая казалась все более зримой, Рузвельт и Гопкинс виделись лишь однажды — в тот самый момент, когда Гопкинс должен был сойти на алжирский берег. Как свидетельствовали очевидцы, этой встрече, как и этому расставанию, недоставало тепла. Видно, недоброжелатели Гопкинса преуспели в своем стремлении вооружить президента против его друга. Гопкинс понимал это и, быть может, не мог простить этого президенту. Обо всем этом можно было бы и не говорить, если бы расставание в Алжире не было бы у них последним…

Корабль поплыл дальше. До американского берега оставалась неделя пути. На Средиземноморье было солнечно и прохладно. Президент мерз и говорил, что ему недостает солнца. Президента окружал сонм его помощников, надо было думать, что сказать и чего не говорить конгрессу, Рузвельт заметно оживлялся, начинал импровизировать. Однако его хватало ненадолго — коляску выкатывали на солнце, президент засыпал.

Как ни худо было президенту, его житье-бытье на «Куинси» было спокойно, к тому же, по давней привычке молодости, президент лучше чувствовал себя на море, чем на суше. Казалось, море пойдет ему на пользу… Однако произошло чрезвычайное: в дальней каюте корабля недуг свалил старика Уотсона, давнего и верного друга Рузвельта, которого, как амулет, президент брал с собой в самые ответственные поездки. Все, что президент знал о болезни друга, было не очень утешительным, но и не предвещало, казалось, плохого, видно, врачи, щадя президента, не говорили всей правды — врачи умели щадить и утешать. Но жизнь не давала себя обмануть: легко утешить, когда человек жив, много труднее это сделать после того, как человека не стало. Уотсон умер, и президенту сказали об этом. В иное время, пожалуй, президент совладал бы с этой вестью. Сейчас было трудно… Горе, вызванное в свое время смертью матери, казалось, он сжег в себе, на людях не плакал. Сейчас он не стыдился слез. Но даже в нелегком своем положении он умел собраться. Его доклад конгрессу о конференции в Крыму был назначен на 2 марта. В условленный час он был на трибуне. «Это была длительная поездка, — сказал он. — Надеюсь, вы согласитесь, что она была плодотворна». На этот раз он не мог говорить стоя. «Мне легче, когда я не надеваю на ноги десять фунтов стали», — произнес он, как бы прося снисхождения, никогда прежде в подобных обстоятельствах он не говорил об этом.

Но Рузвельт был достаточно здоров, чтобы сообщить энергию иронии, которая воскресала каждый раз, когда он готовился дать бой. Говоря о перспективе, которую открывают ялтинские решения, президент заметил, что все зависит от конгрессменов. «Если вы здесь, в залах американского конгресса, опираясь на поддержку американского народа, не согласитесь с решениями, принятыми в Ялте, то это будет означать, что конференция не дала никаких ощутимых результатов».

Маленькая хитрость президента возымела действие — конгрессмены, разумеется, одобрили миссию в Ялту.

В тот же воскресный день 11 февраля, когда за завтраком были подписаны ялтинские документы, Черчилль выехал с дочерью в Севастополь. Едва ли не в канун конференции в севастопольском порту бросил якорь английский пароход «Франкония». Предусмотрительный Черчилль пригнал многопалубный корабль к крымским берегам на случай, если Ялта с сонмом ее дворцов, царских, великокняжеских, окажется пещерным городом и знатному англичанину негде будет переночевать. К счастью, с ночлегом было улажено, и многопалубная «Франкония», так и не выполнив своей миссии, собралась в обратный путь, не столь уж ближний. Чтобы придать дальнему походу английского корабля какой-то смысл, Черчилль взошел на корабль и даже остался там на ночь, хотя целью поездки был не корабль, а Севастополь. Нет, не Севастополь нынешний, а тот давний Севастополь, минувшего столетия, когда английские кавалеристы атаковали Балаклаву, а по отрогам горного кряжа пробирались шотландские стрелки… Наутро, сопутствуемый сэром Аланом Бруком и русским адмиралом, Черчилль поехал смотреть Севастополь. Это было своеобычное, единственное в своем роде путешествие. Русский адмирал, сам участник героической обороны, проехал с англичанином по местам трехсотдневной обороны Севастополя, не обойдя Малахова кургана, Западной бухты и Балаклавы. Черчилль был молчалив и неулыбчив. Не без пристального внимания осмотрев каждое из этих мест, Черчилль своеобразно распределял свое внимание, акцентировав на достопримечательностях той, первой войны, когда Севастополь атаковали не немцы, а англичане. Черчилля, так можно было подумать, чуть-чуть раздражало, что русский адмирал говорит не о той войне, а об этой. И печаль Черчилля о своих соотечественниках, погибших в той войне, можно было понять, но надо ли было ему в своем сознании сталкивать ту войну с этой и начисто отвергать тем самым новую историю Севастополя, в конце концов, он, Черчилль, имеет отношение к ней и в качестве союзника? Вот русские, например, не сталкивали, хотя англичане тот раз были не союзниками, а оккупантами. Тот же русский адмирал привел британского премьера на могилу лорда Реглана, которую, к немалому удивлению англичанина, русские оберегали и окружали вниманием, — в том аду, который пережил город, это было даже не очень понятным.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Кузнецкий мост"

Книги похожие на "Кузнецкий мост" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Савва Дангулов - Кузнецкий мост"

Отзывы читателей о книге "Кузнецкий мост", комментарии и мнения людей о произведении.