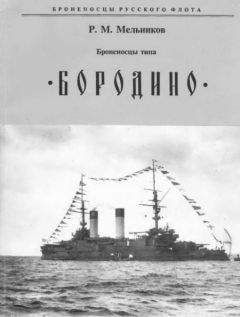

Р. Мельников - Броненосцы типа «БОРОДИНО»

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Броненосцы типа «БОРОДИНО»"

Описание и краткое содержание "Броненосцы типа «БОРОДИНО»" читать бесплатно онлайн.

В Цусимском бою 14 марта 1905 г. броненосцы типа "Бородино" подверглись самому жестокому из возможных в то время испытаний – на полное уничтожение всей мощью сосредоточенного артиллерийского огня, которой располагал японский флот, в условиях, лишающих корабли возможности активно противодействовать этому уничтожению.

Прим. OCR: Значительную часть выпуска составляет оценка автором действий эскадры Рожественского как в походе так и непосредственно в "Цусиме". Использованы материалы воспоминаний непосредственных участников событий.

Высоко выступающий барбет японских установок и относительно малая длина окружности для поворотной части позволяли достаточно легко решить проблему непроницаемости ее периметра и уменьшить возможность заклинивания, что не раз происходило в бою с явно неудачной, хотя внешне весьма привлекательной конструкцией мамеринцев русских башен. У них барбет вертикаль-ной брони также превышал габариты вращающейся части, но над палубой почти не выступал и вместо неподвижной горизонтальной заделки прикрывался своего рода зонтом-навесом, связанным с поворот-ной частью башни и окантованным круговой конструкцией, имевшей вид юбки. Этой "юбкой" и накрывалась вся выступающая над палубой часть неподвижного барбета.

Для водонепроницаемости получающегося подвижного стыка неподвижной и поворотной частей башни применили конструкцию своего рода (в сечении) лабиринтного уплотнения в виде вставленных навстречу друг другу (с заметным зазором) круговых швеллерных профилей – одного по кромке юбки-свеса, другого-по броне барбета. Получилась глухая круговая коробка, не позволявшая ни вскрыть, ни заметить место возможного в бою (из-за смятия) заклинивания этого мамеринца. Внешне весьма впечатляющая, эта конструкция не всегда защищала даже от брызг: известны неполадки, которые происходили в электрических системах башен из-за воды, попавшей внутрь из струи шланга при уборке палубы.

Эскадренные броненосцы "Микаса" (слева) и "Асахи" после окончания постройки перед уходом в Японию.

По баллистическим качествам орудия существенно не отличались: русские 305-мм стреляли на расстояние до 80 каб, 152-мм – до 61каб, японские соответственно – на 82 и 55 каб, но на дальних дистанциях принятые в русском флоте 152-мм пушки французской системы Кане обнаруживали конструктивную слабость подъемных механизмов, вызывавших поломку дуг, смятие шестерен и "сдачу" при выстреле, отчего, как говорят документы, происходило "огромное разбрасывание" снарядов. Но власти этими редкими в мирное время случаями (стрельбы, как тогда было принято, велись на малые расстояния) озабочены не были и тотального упрочнения всех подъемных механизмов пушек Кане не предприняли. Меняли лишь те дуги, которые сломались, а против "сдачи" начали зажимать механизмы тормозами Беккера. Возможности поломок уменьшались, но о скорой стрельбе с огромным усилием вращаемых орудий говорить уже не приходилось.

В МТК эти проблемы перед войной обсуждались, но, зная о крайнем несочувствии "его превосходительства Павла Петровича" всяким требовавшим больших расходов нововведениям и усовершенствованиям, на кардинальных мерах не настаивали. Не занимала эта проблема и командующих эскадрами. Даже фактически главный артиллерист флота З. П. Рожественский спокойно проходил мимо всех этих изъянов и, отвечая на вопрос об обнаруживавшейся при нем на Учебно- артиллерийском отряде ненадежности чугунных снарядов, сообщал, что случаи их преждевременных разрывов, вовсе не относя к чрезвычайным происшествиям, просто записывали в промахи при стрельбе. И свою эскадру он спокойно повел в поход, совсем не размышляя о вреде чугунных снарядов. Боеприпасами, как уже отмечалось, русский флот похвастать не мог.

Явным преимуществом русских кораблей была система броневой защиты, основанная на принципах Бертена и включавшая резко повышавшую живучесть кораблей продольную броневую переборку, еще более усовершенствованную русскими инженерами. Бесспорно, выше был и уровень обеспечения непотопляемости кораблей, благодаря введенным в 1898 г. новым правилам испытания водонепроницаемости переборок и автономным принципом размещения и использования водоотливных средств. Эти преимущества в полной мере проявились во время войны 1904-1905 гг., когда наши, корабли продемонстрировали исключительную живучесть, какой едва ли обладали их противники.

Недостатком русских кораблей было ничем не оправданное ограничение водоизмещения без каких-либо его существенных запасов. Это предопределило большую проектную и эксплуатационную перегрузку и заставило из-за недостатка помещений предусмотреть громоздкую надстройку спардека и рубок на нем с обширными рострами для традиционно большой флотилии шлюпок. Эти недостатки в некоторой мере могли бьггь устранены, но на то требовалась добрая воля командующего эскадрой, который, однако, предпочитал оставаться в стороне и винить в перегрузках "свободомыслие строителей". Остались неиспользованными и большие потенциальные возможности, которые обещало применение на кораблях предусмотренного отечественным вариантом проекта нефтяного отопления. Оно могло бы помочь решению проблемы перегрузок и облегчить экипажам выпавшее на их долю бремя мучительных и снижавших боеспособность кораблей угольных погрузок, но и здесь МТК не сумел проявить последовательности и настойчивости в осуществлении прогрессивного решения. Забыто было и вовсе не требовавшее больших усилий решение об устранении на кораблях горючих предметов. Японцы эту меру провели в жизнь более последовательно.

Несомненным конструктивным недостатком русских кораблей было низкое положение 75-мм орудий, не позволявшее применять их в условиях шторма и создававшее угрозу безопасности при повреждениях портов. Недочет этот мог быть легко устраним полной ликвидацией всей малокалиберной артиллерии, которая доставляла множество хлопот, отнимала для ее обслуживания людей, но не играла для корабля существенной роли. Однако и на это ни у инженеров, ни у адмиралов (З. П. Рожественский мог это проделать своими силами в походе) не нашлось разума и смелости.

В общем же, с точки зрения чистого корабле – строения, особенно если вовсе не касаться вооружения, всегда составлявшего заботу флота, русские корабли, как это и следовало из общих для всех стран законов развития науки и техники, ни в чем существенно японским не уступали, а в решительном бою на близком расстоянии обладали несомненным превосходством. Эти их достоинства, ввиду особых обстоятельств постройки и организационно-технических изъянов системы казенного судостроения и Морского ведомства, к моменту вступления кораблей в строй в значительной мере оставались еще лишь потенциальными.

Заказав кораблестроению высокомеханизированные, отличавшиеся повышенной сложностью корабли, высшие круги флота в то же время не сумели снабдить соответствующими полноценными боеприпасами и приборным обеспечением (прицелы, дальномеры, радиостанции), не приняли должных мер по разгрузке, не провели необходимого для кораблей нового типа комплекса наладочных и приемных испытаний их техники, предоставив экипажам решать все эти задачи собственными силами в условиях тяжелого, беспримерного похода.

Продольный разрез и план артиллерийской установки для двух 305-мм орудий, бывших на вооружении броненосцев "Фудзи" и "Яишма".

И теперь только от энергии и усердия экипажей, опыта и знаний командиров и офицеров, заботы и предусмотрительности командующего и его штаба зависело, смогут ли корабли проявить в бою свои преимущества.

Путями Бартоломеу Диаша и чайных клиперов

Тихим и пасмурным днем 2 октября 1904 г. броненосцы "Князь Суворов" (флаг командующего контр-адмирала З. П. Рожественского), "Император Александр III", "Бородино" и "Орел", составляя четвертый эшелон и главную силу 2-й Тихоокеанской эскадры, вышли из Либавы в море. Таяла за кормой низкая полоса этой крайней на западе, еще принадлежавшей России, прибалтийской земли, и лишь угадывались оставшиеся за аванпортом, грандиозные, с двумя великолепными доками, но все еще остававшиеся незавершенными сооружения порта Императора Александра III. Эскадра начала отсчет времени своего, как оказалось, 220-дневного, еще никому не ведомого ни по маршруту, ни по продолжительности похода.

Пройдя за время месячной стоянки (с 30 августа до 28 сентября) более чем скромный курс начальной боевой подготовки, который справедливее было бы считать первым этапом освоения экипажами техники своих кораблей, броненосцы должны были уже в пути превращаться в полноценные боевые единицы. Задача перед ними, как о том, напутствуя в Ревеле, сказал император Николай Александрович, поставлена недвусмысленная: совершить победоносный поход, отомстить за "Варяга" и "Корейца" и благополучно вернуться на родину.

И хотя уже прозвучали в кают-компании гвардейского экипажа броненосца "Император Александр III" поразившие всех своей безысходностью слова командира Бухвостова ("…победы не будет. Мы все умрем, но не сдадимся"), даже безнадежным скептикам не могло привидеться, что всем этим четырем самым большим, сильным и совершенным из имевшихся в русском флоте броненосцам, в которых вся Россия видела свою надежду и спасение, суждено пройти путь только в одну сторону и никто из них обратно на родину не вернется. И нам всем, кто верен своей истории, какой бы отчаянной она временами пи казалась, и кто сегодня всей душой переживает столь нежданные для России события той 90-летней давности, важнее всего понять, как и почему все это произошло, в самом ли деле была изначально предопределена гибель кораблей или же они имели реальные шансы на победу. Каковы были эти шансы и что помешало их реализации – в выяснении этих вопросов и состоит задача нашего исследования.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Броненосцы типа «БОРОДИНО»"

Книги похожие на "Броненосцы типа «БОРОДИНО»" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Р. Мельников - Броненосцы типа «БОРОДИНО»"

Отзывы читателей о книге "Броненосцы типа «БОРОДИНО»", комментарии и мнения людей о произведении.