Григорий Кисунько - Секретная зона: Исповедь генерального конструктора

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Секретная зона: Исповедь генерального конструктора"

Описание и краткое содержание "Секретная зона: Исповедь генерального конструктора" читать бесплатно онлайн.

Мало кто знает, что еще в 1961 году у нас был успешно испытан первый образец противоракетной системы, из которой могла бы вырасти мощная и надежная система ПРО для всей нашей страны. Почему спустя тридцать пять лет мы так и не имеем ее, рассказал в своих воспоминаниях генеральный конструктор этой системы Григорий Васильевич Кисунько.

Сын «врага народа», а в сущности просто рабочего-машиниста, расстрелянного в 1938 году якобы за подготовку вооруженного восстания против советской власти, он с юных лет жил, учился, воевал и работал под тяжким гнетом «разоблачения», не теряя при этом достоинства, принципиальности и не жалея здоровья и сил на создание надежного оружия для защиты своей Родины от ракетно-ядерного нападения.

Из этой книги читатель узнает не только о трудной судьбе строго засекреченного в недавнем прошлом талантливого ученого и организатора, но и много интересного об известных и малоизвестных людях, с которыми он работал и встречался — в том числе и в кремлевских кабинетах, — Сталине, Берия, Рябикове, Ванникове, Куксенко, Королеве, Устинове и других, ставших неотъемлемой частью нашей истории.

— Черт знает что такое, — возмутился Расплетин. — Вы суете мне в замы какого-то безграмотного майора, к тому, же, как вы сами выразились, садиста.

— Ну, насчет садизма я ввернул, считайте, для красного словца. Уж я-то знаю, что такое настоящий садизм. Это, например, кляузная шифровка на имя Берия, направленная с полигона.

С этого момента Федор Викторович с недоумением наблюдал за двумя своими собеседниками, сидевшими перед ним за одним столом напротив друг друга и как-то сразу перешедшими на непонятную ему тему разговора. У того, который говорил о шифровке, словно бы загорелись уши, под синевой выбритых щек заиграли желваки, а в глазах под прикрытием размашистых густых черных бровей накапливались зеленоватые молнии. А его краснолицый коллега при упоминании шифровки рывком откинулся на спинку стула, на его медно-кирпичной лысине появилась бледная, от лба до макушки, полоска, круговыми движениями языка он провел по пересохшим губам, бледно-голубые, навыкате, глаза стрельнули в потолок, а потом в сидящего напротив коллегу. Федор Викторович, наблюдавший эту сцену, почувствовал, что на миг скрестившиеся взгляды двух его визави словно бы выкресали только им видимый огонь, который ослепил их обоих и лишил способности видеть друг друга. Из этого оцепенения их вывел голос Федора Викторовича, отдававшего секретарше указание вызвать Маркова. Потом Федор Викторович придвинул к себе секретный пронумерованный блокнот и сказал:

— Теперь займемся составлением приказа по КБ об организации работ по сдаче головного объекта системы С-25.

Когда был написан заголовок будущего приказа, в кабинет главного инженера неторопливой походкой вошел Владимир Иванович Марков — невысокого роста, коротконогий, внешне спокойный, невозмутимый, с настороженными, глядящими исподлобья и временами бегающими водянистыми глазами. Остатками волос на лысеющей голове он чем-то напоминал Расплетина, замом которого ему предстояло стать — через несколько минут после того, как и. о. начальника — главным инженером КБ-1 будет подписан рождающийся в его блокноте приказ…

Принцип построения быстро сканирующих антенн А-11 и А-12 для станции Б-200 имел ряд недостатков, главным из которых была многоэлементность конструкции: шесть излучателей, один неподвижный волноводный коммутатор и два вращающихся коммутаторных сочленения в волноводном тракте. Технологически это были очень сложные конструкции. Но нас ориентировали на то, что после московского «Беркута» будет ленинградский, поэтому в задел не возбраняется, а даже очень желательно искать более совершенные конструкции. В этом смысле оказался очень изящным сканер Фостера, который раскопал в литературе и весьма успешно усовершенствовал прикрепленный к нашему отделу заключенный специалист, талантливый инженер Сергей Константинович Лисицын. Конструкция антенны была предельно проста: волноводный тракт без сочленений и коммутаций, заканчивающийся плоским рупорным облучателем, плоско-параболическое зеркало, вращающийся усеченный конус в конусном кожухе, выходной излучающий раскрыв. При большой конструктивной простоте конусные антенны имели более низкий, чем в А-11 и А-12, уровень боковых лепестков паразитного излучения. Кроме того, они допускали возможность укрытия их в бетонных сооружениях всей конструкции, кроме, разумеется, излучающей щели в бетоне.

Один комплект конусных антенн, получивший шифр А-15, был изготовлен на заводе, где во время войны директором был Елян. Амо Сергеевич фактически из КБ-1 руководил их изготовлением, следил, чтобы это были не штучный, а серийно-технологичный процесс. Технология. А-15 и А-16 и сами эти изделия были любимыми детищами Еляна, и он даже уговорил Сергея Лаврентьевича побывать на заводе, лично увидеть все в натуре. Я сопровождал их в этой поездке на ЗИМе, который почти всю дорогу в 600 километров вел Серго. Заводчане с гордостью показывали технологию и сами изделия, говорили, что готовы хоть сейчас начать производство антенн для ПВО Ленинграда.

Но сейчас, когда дирижерская палочка и деньги заказчика перешли от упраздненного ТГУ к военному ведомству, заикаться о ленинградском «Беркуте» стало совсем неуместным, поскольку оказалась на грани забракования военными московская система. И это несмотря на то, что уже прошли стрельбы по полной программе на полигонном опытно-боевом зенитно-ракетном комплексе. Уже не «академики» из КБ-1, а штатные боевые расчеты войсковых частей эксплуатируют боевую технику. Объекты приобрели образцовый воинский вид. На боевых площадках — газоны, аллейки молодых деревьев вдоль асфальтированных дорожек. В аппаратных помещениях сверкают надраенные соляркой до блеска линолеумы, шкафы и пульты с мигающими и немигающими лампочками. Система была подвергнута всем видам проверок, которые предлагались военными, но, как оказалось, совсем не для того, чтобы обрести уверенность в ее качествах как оружия ПВО, а для того, чтобы наскрести ее «недостатки», которые промышленность должна устранить, прежде чем решать вопрос о принятии системы на вооружение. Но если систему С-25 военные, по существу, предлагали вернуть на доработку, то сам по себе отпадал вопрос о тиражировании «недоработанных» средств этой системы для ПВО Ленинграда, получившей условное наименование С-50.

Другие возражения военных против продолжения производства средств типа С-25 для С-50 основывались на их желании иметь мобильные средства вместо стационарных. На это мы с Лукиным отвечали, что Ленинград — это сугубо «неперевозимый» объект, поэтому бессмысленно требовать, чтобы обороняющие его установки были мобильны. Тем более что на современном состоянии радиоэлектроники мобильные зенитно-ракетные комплексы могут быть выполнены только в одноканальном варианте. Сейчас нельзя терять такое важное качество комплексов С-25, как многоканальность. Ее можно реализовать, если угодно, и в мобильном варианте, — с размещением аппаратуры в вагонах, антенн и пусковых установок — на железнодорожных платформах. Антенны конусного типа не имеют открытых вращающихся частей и поэтому очень хорошо приспособлены к размещению на железнодорожных платформах прямо в рабочих положениях. Они проверены в составе кратовской станции Б-200 и сейчас смонтированы в Капъяре. Железнодорожные многоканальные ЗРК были бы очень удобными для ПВО городов: ведь к каждому сколько-нибудь важному городу подходит железная дорога, от которой совсем нетрудно сделать отвод для размещения такого комплекса. А сколько понадобилось бы одноканальных подвижных комплексов вместо одного такого комплекса и как можно будет управлять их совместными боевыми действиями при отражении группового налета авиации противника? Исходя из этого, я считал, что одноканальные комплексы хороши только для борьбы с одиночными самолетами, — например, с нарушителями границы, но не для серьезной войны.

Однако перекомпоновка многоканального ЗРК С-25 под железнодорожный вариант (система С-50), модернизированные доработки С-25, так же как и модификация многоканального ЗРК С-25 в одноканальный под автомобильный вариант (С-75), — все эти три направления работ в нашем отделе представлялись мне недостаточно серьезными для того, чтобы задействовать уникальнейший научно-технический потенциал коллектива, выросшего на создании системы С-25. Я считал, что под научно-техническим руководством КБ-1 эти работы по плечу промышленным КБ и заводам, приобретшим опыт при создании системы С-25. Основной же творческий потенциал нашего отдела должен быть задействован на создание ЗРК с существенно увеличенной (например, в два раза) дальностью действия. Идея создания такого комплекса «дальней руки» в то время буквально носилась в воздухе, но, несмотря на это, я, к моему удивлению, не нашел поддержки ни у Лукина, ни у Расплетина.

Лукин мне сказал:

— Может быть, вы и правы, но мы в этом деле опоздали. Генеральный конструктор Лавочкин и министр Калмыков вышли прямо к Хрущеву с предложением о создании дальнобойных многоканальных зенитно-ракетных комплексов «Даль». Военные поддержали это предложение, и вышло постановление о строительстве комплексов «Даль» в системе ПВО Ленинграда. Так что военные не такие уж противники стационарных систем.

Я ответил, что можно только сожалеть, что инициатива в этом деле исходит не от нас. Это не только подсекает на корню С-50, но и расшатывает доверие военных к С-25. Получается, будто мы зашли не туда, а Лавочкин исправляет положение.

— «Даль» — это авантюра, — сказал Расплетин.

Я, между прочим, тоже так считал, но эта авантюра не по идее, а потому, что без участия КБ-1 — это «не по Сеньке шапка».

Лавочкин — прославленный авиаконструктор, его верткие, остроносые истребители давали жару «мессерам», после войны он сделал опытный образец истребителя, на котором летчик-испытатель преодолел звуковой барьер. Высшее начальство, с самого верха следившее за успехами Лавочкина, решило, что именно ему следует поручить разработку зенитной ракеты для «Беркута». И хотя он упирался, пришлось ему пойти на вторую роль под главенством этого мальчишки Сергея Берия, к которому, как дядька при юнкере, приставлен загадочно немногословный и своенравный Куксенко.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

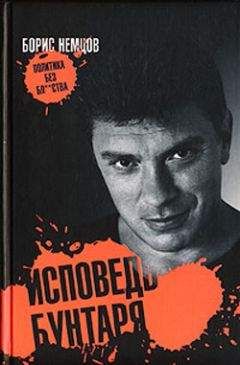

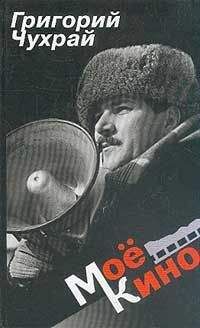

Похожие книги на "Секретная зона: Исповедь генерального конструктора"

Книги похожие на "Секретная зона: Исповедь генерального конструктора" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Григорий Кисунько - Секретная зона: Исповедь генерального конструктора"

Отзывы читателей о книге "Секретная зона: Исповедь генерального конструктора", комментарии и мнения людей о произведении.