Андрей Белый - Книга 1. На рубеже двух столетий

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Книга 1. На рубеже двух столетий"

Описание и краткое содержание "Книга 1. На рубеже двух столетий" читать бесплатно онлайн.

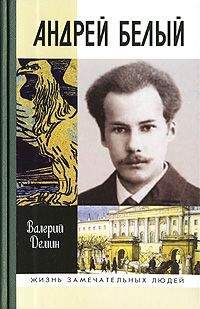

Первая книга мемуарной трилогии Андрея Белого (1880–1934) «На рубеже двух столетий» посвящена воспоминаниям о семье, об отрочестве писателя, о поливановской гимназии. Большое место занимает в книге описание профессуры Московского университета начала XX века.

Множество лет посылали его председателем экзаменационной комиссии на государственные испытания: в Харьков, в Петербург, в Киев, в Одессу, в Казань; ни одного инцидента! Студенты провожали на поезд приезжего председателя; последний год председательствовал он в Москве — на нашем экзамене; тут я его изучил как председателя комиссии; он был — неподражаем; другие являлися — олимпийствовать и отсиживать, нацепивши «звезды»; он же являлся на экзамен первым; и тут же, подцепив студента, начинал с ним бродить, что-либо развивать; так длилось до конца экзамена; председательское место пустовало; из кучки обступивших его студентов неслось — надтреснутое (он был уже болен):

— Стыдитесь, батюшка: идите-ка, — тащите билет.

— Не пойду, Николай Васильич: не хочу срамиться…

— А вы осрамитесь: не работали, а мужества осрамиться нет; ну что ж такого: осрамитесь, и — кончено.

И взяв за рукав, он подтаскивал упирающегося к экзаменационному столу, пошучивая и взбадривая; делалось как-то легко и просто: тот, у кого душа ушла в пятки, тащил билет, отвечал кой-как; «председатель», выставив нос из кучки студентов, поднимал очки двумя пальцами, интересуясь судьбой его:

— Ну, — как-с?

— Выдержал…

— Вот видите: а вы — говорите…

И шел предовольный; и подмаршовывал, выпятив живот и заложив за спину руки; и уже опять раздавалось:

— У Спенсера… У Гельмгольца… Позвольте-с. Новый студент с председателем спорили: о механическом мировоззрении; или — о чем другом.

После экзаменов он, подписав дипломы, умер.

Сколько он спас от провала пред смертью!

Ему прощалось многое: горячие выкрики, парадоксы, даже мнения, идущие вразрез с веком; знали: декан — чудак и добряк; выручит в нужную минуту; сперва накричит, напустит «формализма»:

— Это не от меня зависит.

А потом побежит в канцелярию: под шумок толкать дело студента.

Знали его «пункты»; и — обходили их.

Главный пункт: агитационная пропаганда основ «эволюционной» монадологии; тезисы ее вырабатывались в десятилетиях;39 с первых лет детства я слышу имена: Фрэнсис Бэкон, Рид, Юм, Локк, Уэвель, Гамильтон, Спенсер, Милль, Бэн и т. д.; эти-то имена и преодолевались, вывариваясь в аритмологии:40 в основе монадологии эти имена вместе с именами Лагранжа, Лейбница, Эйлера, Коши,

Абеля казались китами, поддерживающими вселенную; будучи смолоду пропитан английским эмпиризмом, косился на линию немецкого идеализма; с уважением отозвавшись о Канте, всегда приговаривал:

— Да, а пишет — туманно; писать туманно не значит: писать глубоко; вот французы и англичане пишут изящно, легко, просто не потому, что плоски, а потому, что выносили образ мысли; немцы — не выносили.

Или:

— Троицкий доказал: Кант основательно-таки стащил мысли у Рида.

Поэтому и ценился Троицкий — не за мысли, а за проделанную работу: за изучение источников.

Не считая себя спецом-философом, отец изучил скрупулезно линию английского эмпиризма; и был он начетчиком в ней:

— Почему не изложите вашей философии в книге? — спрашивали отца.

— Потому что мне надо написать не книгу, а четыре книги, а где взять время: ведь я — математик.

Но 4 ненаписанных книги он сжал в тезисы; и перечень тезисов — его брошюра «Основы эволюционной монадологии»; тезисы развивал он на спорах и с позитивистами, и с метафизиками: Трубецким, Лопатиным, Гротом; у Стороженок он схватывался с Иваном Ивановичем Ивановым, диким спорщиком, как и отец; не к Стороженке он, собственно, шел, а к Иванову: с ним накричаться; и приходил раздовольный: сидел «в большой нежности, — так, ни с того ни с сего: и — улыбался „тишайше“: себе и всему, что ни есть» («Крещеный Китаец», стр. 21). Грот и Лопатин ценили его как философа; но метафизики не удовлетворяли его.

— Они фактов науки не знают-с!

Он был истинно одинок, истинно осмеян там именно, где начиналась в нем оригинальная глубина его; «Глас, пошлый глас, — вещатель общих дум», по словам Боратынского41, поднимал над его одиночеством пошленькие хихики; люди кончика языка в нем Сократа не видели; вот как отразился отец в воспоминаниях И. А. Линниченко (сборник «Живой Толстой», издание 1928 г., стр. 371–372): «Однажды в приемный день Николая Ильича…, в числе гостей, пересидевших five o'clock, были: известный математик, мнивший себя философом, проф. Н. В. Бугаев, какой-то приезжий англичанин и я… Вскоре… в кабинет вошел Л. Н. Толстой. Англичанин… даже побледнел от восторга и весь насторожился, ожидая услышать пророческое слово поэта-философа… Не успел, однако, Л. Н. занять свое место, как Н. В. Бугаев бросился к нему и… руками и крикливым голосом, в пылу спора доходившим до предельных нот сопрано…бегая по комнате, спеша… и захлебываясь, начинает излагать Л. Н. основные тезисы своей философии. Весь проникнутый философским… задором (с философами ему всегда приходилось воевать), Н. В. и тут стал бороться с несуществующим противником. Л. Н. молча слушал философа… Тем не менее Н. В. постоянно подбегал к нему с криком: „Нет, позвольте, я вам докажу“»42.

Вижу ясно отца в этой сцене; и — вижу: профессоров Н. И. Стороженко и И. А. Линниченко; оба были в философском разрезе люди хихика и того «гласа», о котором сказал Боратынский: «Глас, пошлый глас, — вещатель общих дум»; и уж, конечно, отец со всей смешнотой выявлений был именно непонятым Сократом среди таких слушателей (Толстого я, разумеется, исключаю); я знаю: Толстой именно на иные ноты монадологии откликался сочувственно, как откликались сочувственно и Лопатин, и Грот, и Троицкий, не полагавшие, что отец «мнит» философом себя, ибо он был — философ воистину: читая этот тон с «кондачка», вспоминаю невольно отца:

— Они — болтуны-с!

На болтунов и кричал он, подбегая к Толстому, а не на Толстого.

— Да, да, — пришел, доказал: все объяснил.

Так однажды резюмировал Н. И. Стороженко, садясь за обед, спор отца, только что бывшего здесь, с кем-то; почтенный профессор упустил из виду, что неудобно отзываться об отце при рядом с ним сидящем сыне (уже старшекласснике); сын — слышал спор; и сын видел: иронизирующий Стороженко весь спор промолчал и веского своего мнения не высказал (Стороженко всегда избегал рискованных тем для него); почему же в спину доверчиво всем доказывавшему отцу эти шутки? Противопоставил бы свое веское слово; такого — не было; что мог он противопоставить? Он был позитивист на кончике языка, знакомый с собственной идеологией разве по компиляциям: отец изучил идеологию Стороженки в первоисточниках, в годах; в годах ее, штрих за штрихом, поправлял: данными точной науки и данными оригинальнейшей гносеологии; первой у Стороженки не было; вторая — была: Кант по Карееву (?!?)…

Приходилось молча терпеть ужасный факт: печенегом ворвался Бугаев, все доказал, объяснил; и — ушел.

И это не смешно для отца, а плачевно… для Стороженки. А маски с вещателей «общих дум» очень любил срывать мой отец; но это — черта фамильная; все Бугаевы — спорщики, срыватели масок: такие «смешные»! Приходят, машут руками; вот только — почему-то все молчат: не возражают; подбегающий и машущий на Толстого Бугаев-старик — одна картина; а вот как меня характеризует Илья Эренбург: «Читает… и, читая, руками машет… И порою Белый кажется великолепным клоуном» (Эренбург. «Портреты русских поэтов»)43. Из этого моего вида Эренбург делает горько лестные выводы о моей смешной исключительности; я должен разочаровать Эренбурга, отблагодарив его за то, что смешные жесты мои им не поданы с «линниченковским» подхихиком; в том, что видится Эренбургу во мне, как вершинность, смешная в долинах, — самая эмпирическая, фамильная черта; все Бугаевы — такие: сын, отец, дяди.

И я знаю прекрасно свои смешные стороны; знал их и отец; и прекрасно видел, как смеялись над ним. Когда этот смех был добродушен, он сам принимался смеяться; но и злой хихик чуял он; и — ожесточался; впрочем, был он отходчив; он часто слышал:

— У Стороженки все основано на позе: скажет и забегает глазками по сторонам, наблюдая за впечатлением.

Отец обрывал:

— Оставь, знаешь ли: добряк, хохол, хлебосол… У каждого — свое.

И сидел в большой нежности; и пленительно улыбался на нас.

2. Остраннитель быта

Отец — первый мне встретившийся идеологический спутник, поведший меня по годам: к рубежу двух столетий; поздней мне связался со сказкою Андерсена; и сказка та — «Спутник»;44 в годах представлялось: отец, получив указания где-то, что делать, «пройдя по векам напрямик, перерезав большую дорогу, явился звониться: к нам в комнаты — с очень набитым портфелем, набитым „заветами“; ныне — невидимо служит и тайно всем нам образует» («Крещеный Китаец», стр. 216). Большая дорога, — история мира: Арбат; но история, свертывая, чрез Арбатскую площадь, Воздвиженку и Моховую, начало берет в заседанье Правления университета, где было все создано: мир, Арбат, мы и прочее.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Книга 1. На рубеже двух столетий"

Книги похожие на "Книга 1. На рубеже двух столетий" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Андрей Белый - Книга 1. На рубеже двух столетий"

Отзывы читателей о книге "Книга 1. На рубеже двух столетий", комментарии и мнения людей о произведении.